Чаадаев писал в письме Пушкину в марте-апреле 1829 года: «Мое самое ревностное желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайны века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечную пользу несчастной, сбившейся с пути России. Не измените своему предназначению, друг мой. ….. Представьте же себе, какой славы можете добиться вы. Обратитесь с призывом к небу, – оно откликнется» 6 6 П. Я. Чаадаев – Пушкину. Март—апрель 1829 г. Москва // Переписка А. С. Пушкина. В 2-х т. Т. 2 М., «Художественная литература», 1982. // [битая ссылка] http://az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0040.shtml

.

Мы можем предположить, что в своём «сказочном» творчестве Пушкин последовал совету друга, «углубился в самого себя» и создал удивительно точные образы-символы российской жизни, которые до сих пор нуждаются в неторопливой и внимательной расшифровке.

По моему мнению, в сказке «О попе и о работнике его Балде» великий русский поэт смог показать фундаментальное противоречие традиционной России – это противоречие между деспотической властью и бесправным народом. Решение этого противоречия продолжается уже несколько столетий, начиная с эпохи Ивана Грозного, и пока ещё не завершено. Поэтому смысловое содержание сказки является очень актуальным для современного российского общества, и более того, сказка становится настоящим морально-политическим памфлетом, который бросает вызов современным авторитарным властителям, злоупотребляющим своим положением, в том числе и некоторым представителям православной церкви, извращающим учение Христа.

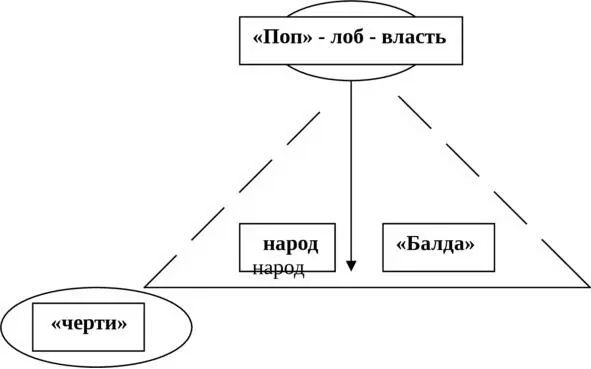

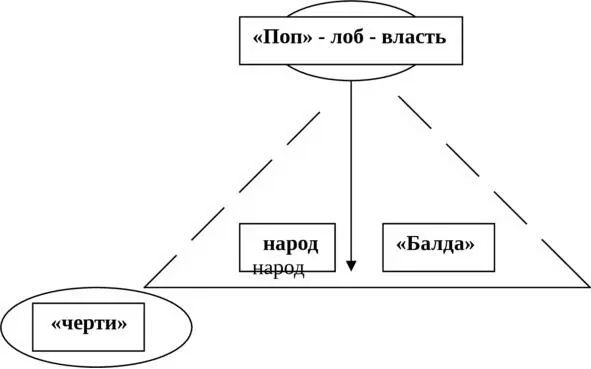

В самом начале сказки Пушкин задаёт структуру русского традиционного сознания, которая, прежде всего, определяется так называемой «властной вертикалью». В этой структуре «поп» – «толоконный лоб» символизирует государственную и духовную власть («глава» – голова, «батька»), а батрак «Балда» – «идет, сам не зная куда» символизирует русский народ (большой, наивный, несамостоятельный, ведь без головы ходит). Таким образом, в сказке ясно просматривается архетипическое традиционное отношение между властью и народом. Абсолютная деспотическая власть (как источник принуждения) чётко противопоставлена подвластному народу, той самой родовой горизонтали, которая соединяет в себе род-народ-природу, т.е. биосферу русской земли.

По сказке попу нужен хороший и почти бесплатный работник («А где мне найти такого служителя не слишком дорогого?»). Точнее, нужен ему «служитель», который бы трудился не за страх, не за деньги, а за совесть. Балда соглашается служить «славно, усердно и очень исправно, в год за три щелка тебе по лбу».

Что скажешь про Балду? – «дурачина – простофиля». Какой же нормальный мужик будет работать целый год за «варенную полбу» и «за три щелка по лбу»? Но не спроста Балда договорился с попом на таких условиях: «Щелк щелку ведь розь!». Это уже будет не зарплата, а расплата, а в морально-историческом смысле – это будет возмездие или восстановление справедливости.

См. Схема властных отношений в сказке «О попе..» [3, 50—59.]

Приближается срок расплаты, а у попа «лоб заранее трещит», и придумывает он со своей попадьёй для Балды такую службу, «чтоб стало ему невмочь» «исполнить ее точь-в-точь». А служба та – собрать с чертей оброк за три года. В николаевской России немногие могли позволить себе такое вольнодумство и святотатство по отношению к Церкви. Хотя сама сказочная форма (раечно-басенная) это удачно скрывала. Ведь представьте себе: священнику платят оброк даже черти, не говоря уже о других сословиях.

По моему мнению, «черти» в этой сказке – это представители торгового сословия – купцы, зажиточные и бережливые торговцы, с которых оброка не допросишься, хитроумные и ловкие в денежных делах. В народном сознании они как «черти». Не случайно они вылезают из воды, ведь море, река всегда были основными торговыми путями. При этом купцы привыкли договариваться с любой властью, даже несправедливой. Ведь не было за ними никакого долга, иначе поп не послал бы Балду за оброком. Но раз пришёл Балда от имени власти, значит нужно договариваться. Тем более что старый бес уже знал Балду и решил его перехитрить.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу