Пропуск оценок объясняется, скорее всего, двумя обстоятельствами. Многие высказывания обычного языка, кажущиеся по своей грамматической форме оценками (т. е. содержащими слова «хорошо», «плохо», «лучше», «хуже», «должен быть» и т. п.), на самом деле являются не оценками, а описаниями; существуют также двойственные описательно-оценочные высказывания, подобные моральным принципам или законам науки, играющие в одних контекстах роль описаний, а в других – роль оценок. И наконец, теория речевых актов не ставит вопроса о редукции одних употреблений языка к другим. Например, нормы можно свести к оценкам, дополненным санкцией за невыполнение позитивно оцениваемого действия, обещания – к нормам, адресованным самому себе, и т. д.

С точки зрения логики, философии и риторики важным является проведение различия между двумя функциями языка: описательной и оценочной. В случае первой отправным пунктом сопоставления высказывания и действительности является реальная ситуация и высказывание выступает как ее описание, характеризуемое в терминах понятий «истинно» и «ложно». При второй функции исходным является высказывание, выступающее как стандарт, перспектива, план; соответствие ему ситуации характеризуется в терминах понятий «хорошо», «безразлично» и «плохо». Задача описания – привести слова в соответствие с миром, задача оценки – привести мир в соответствие со словами. Эти противоположные функции языка не сводимы друг к другу, и ни одна из них не является более первичной или более фундаментальной, чем другая.

Иногда противопоставление описаний и оценок воспринимается как неоправданное упрощение сложной картины употреблений языка. Так, Остин высказывает пожелание, чтобы наряду со многими другими дихотомиями, всегда плохо приложимыми к естественному языку, было отброшено и привычное противопоставление оценочного (нормативного) фактическому. Сёрль также говорит о необходимости разработки новой таксономии, не опирающейся на противопоставление оценочного – описательному или когнитивного – эмотивному. Сам Остин выделяет пять основных классов речевых актов: вердикты, приговоры; осуществление власти, голосование и т. п.; обещания и т. п.; этикетные высказывания (извинение, поздравление, похвала, ругань и т. п.); указание места высказывания в процессе общения («Я отвечаю», «Я постулирую» и т. п.). Однако все эти случаи употребления языка представляют собой только разновидности оценок, в частности оценок с санкциями, т. е. норм. Сёрль говорит о следующих пяти различных действиях, которые мы производим с помощью языка: сообщение о положении вещей; попытка заставить сделать; выражение чувств; изменение мира словом (отлучение, осуждение и т. п.); взятие обязательства что-то сделать. Здесь опять-таки первый и третий случаи – это описания, а остальные – разновидности оценок (приказов).

Описание и оценка являются двумя полюсами, между которыми имеется масса переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки имеются многие разновидности и описаний, и оценок. Чистые описания и чистые оценки довольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный описательно-оценочный характер. Все это должно учитываться при изучении множества «языковых игр», или употреблений языка; вполне вероятно, что множество таких «игр» является, как это предполагал Витгенштейн, неограниченным. Но нужно учитывать также и то, что более тонкий анализ употреблений языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок и является всего лишь его детализацией. Она может быть полезной во многих областях, в частности в лингвистике, но лишена, вероятнее всего, интереса в логике и риторике.

Основные и производные употребления языка

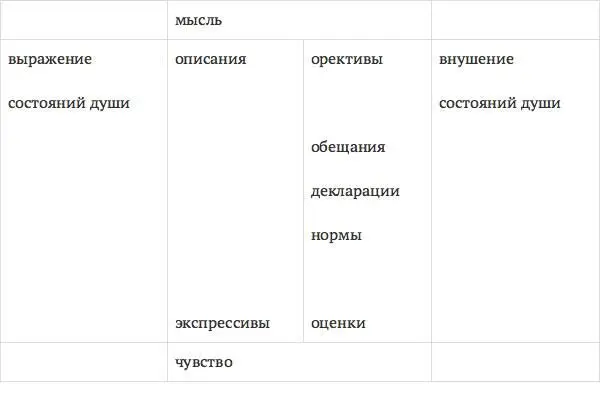

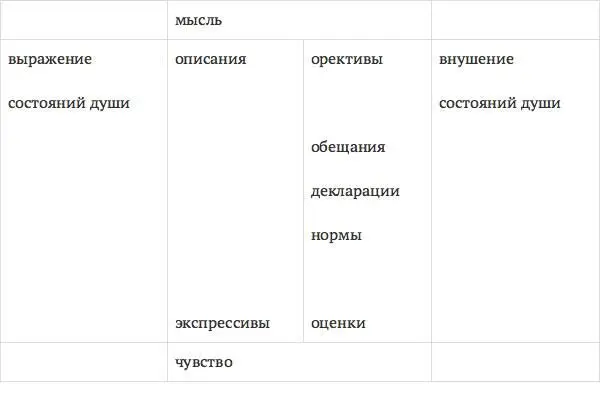

Для систематизации употреблений языка воспользуемся двумя оппозициями. Противопоставим мысль – чувству (воле, стремлению и т. п.), а выражение определенных состояний души – внушению таких состояний. Это даст простую систему координат, в рамках которой можно расположить все основные и производные употребления языка.

Описания представляют собой выражения мыслей, экспрессивы – выражения чувств. Описания и экспрессивы относятся к тому, что может быть названо «пассивным употреблением» языка и охарактеризовано в терминах истины и лжи. Оценки и орективы относятся к «активному употреблению» языка и не имеют истинностного значения. Нормы и представляют собой частный случай оценок, обещания – частный, или вырожденный, случай норм. Декларации являются особым случаем магической функции языка, когда он используется для изменения мира человеческих отношений. Как таковые декларации – это своего рода предписания, или нормы, касающиеся поведения людей. Обещания представляют собой особый случай постулативной функции , охватывающей не только обещания в прямом смысле этого слова, но и принятие конвенций, аксиом вновь вводимых теорий и т. п.

Читать дальше