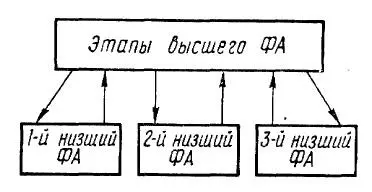

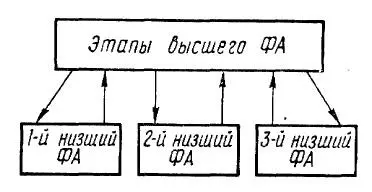

Рис. 31. Схема двухуровневого функционального акта. Включение очередного низшего ФА происходит после выполнения предыдущего.

После каждого такого этапа производится перерасчет не только стимулов собственно этого ФА, но и главного. Учитывается возросшая вероятность достижения последней цели, увеличивается значение «коэффициента будущего» и «рефлекса цели», поскольку цель приближается во времени.

Схема двухуровневого функционального акта показана на рис. 31.

Условия успешного окончания длительных ФА особенно трудны. Во-первых, их планирование менее достоверно, поскольку ниже вероятность достижения цели из-за трудностей долгосрочного прогнозирования среды как в смысле ее «платежеспособности», так и «сопротивления». Во-вторых, нелегко оценить свои силы на продолжительное время вперед. В модельном представлении это выражается характеристиками потребностей — как «основной», так и «рабочими», например утомляемостью. Вследствие такой неопределенности длительного ФА возможно прекращение деятельности на любом его этапе, когда баланс стимулов и «тормозов» сместится в сторону последних. Правда, часто остановка имеет временный характер, если главным «тормозом» является утомление. После некоторой паузы оно уменьшается, и стимулы вновь побуждают действовать. Но бывают «тормозы» иного характера, к ним мы и перейдем теперь.

Сеть функциональных актов

Развитый интеллект тем и отличается от простого, что он управляет сложными системами по многим или, по крайней мере, нескольким критериям. Это касается только «специальных» потребностей, поскольку «рабочие» одинаковы для всех интеллектов. Например, у животных «специальные» потребности представлены инстинктами: самосохранения, продолжения рода, стадным. Каждый из них объединяет несколько составляющих: инстинкт самосохранения — потребности в безопасности и пище, стадный — потребности в общении, в самовыражении, стремление к лидерству, альтруизм. Так, даже у животных набирается с десяток потребностей, у людей же их гораздо больше. Для удовлетворения каждой потребности не обязательно нужны отдельные ФА (к примеру, общение и самовыражение объединяются), но для большинства других ставятся разные цели. Совсем нередко потребности прямо противоречат друг другу, например, такие, как безопасность и голод. Конкуренция между ФА за время, силы и средства имеет место всегда. Это означает, что ФА, направленный на удовлетворение одной потребности, должен быть тормозом для другого ФА, ведущего к иной цели. При этом компромиссы далеко не всегда возможны, поскольку условия деятельности не позволяют беспрепятственно разделять действия во времени и пространстве. Такое разделение возможно только при суммировании коротких ФА за большие промежутки времени, да и то не всегда.

Множество потребностей создает дополнительные трудности в планировании и выполнении ФА. С одной стороны, сама идея ФА предусматривает доведение его до конца, до завершения, а с другой — деятельность, направленная к одной цели, ведет к недопустимому перенапряжению другой потребности, длительное время не получающей удовлетворения. Следовательно, интеллект должен учитывать все потребности, когда планирует ФА для удовлетворения одной из них. Потребности, не получающие удовлетворения, как правило, являются «специальными» «тормозами» в противоположность «универсальному» «тормозу» — утомлению или скуке. Такое положение требует значительного усложнения расчетов суммы стимулов и «тормозов» на всех этапах ФА.

Уже при первичной оценке внешней среды — на этапе анализа — выступают противоречия потребностей. Среда удовлетворяет их неравномерно, поэтому в каждый момент одни потребности напряжены, другие пассивны, третьи активно насыщены. Оценка производится главным образом по той потребности, которая наиболее остра; другие потребности выступают в качестве «оппонентов», ограничителей. Если внешние раздражители активируют несколько неудовлетворенных потребностей, реализации которых служат разные ФА, то альтернативы возникают уже при выборе самого обобщенного «первичного» действия. Сравнение производится по суммарному приращению интегральных чувств ∆ (Пр — НПр), поскольку трудно сравнивать чувства сами по себе вследствие их специфичности. Часто оценки потребностей оказываются равноценными на этапе анализа, тогда выбор самого выгодного ФА откладывается до планирования. Планы конкурирующих ФА приходится прорабатывать до той степени подробности, пока не определятся преимущества одного над другим за счет выявления значимых качеств либо за счет преимуществ большей реальности цели или меньшей утомительности действий.

Читать дальше