Уровень душевного комфорта в процессе выполнения действий зависит от их эффективности. При затруднениях он оказывается ниже предполагавшегося, если же сопротивление было переоценено,— то выше.

Д 13— завершение ФА. Оно сводится к подведению итогов, определению окончательных чувств и УДК, но в этом и состоит его важность.

Предположим, что план выполнен полностью, «плата» получена, и это прежде всего резко изменяет главное чувство. Точка на характеристике потребности (в нашем примере — голод) перемещается в зону «приятного» и соответственно стимул для действия уменьшается до нуля. С другой стороны, накопившееся утомление представляет неприятный компонент чувственной сферы и понижает сумму чувств, то есть УДК.

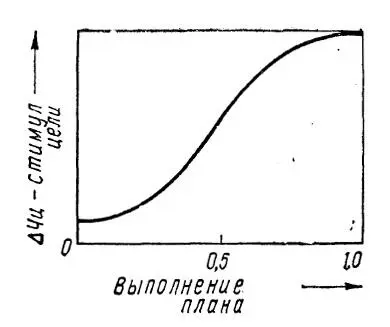

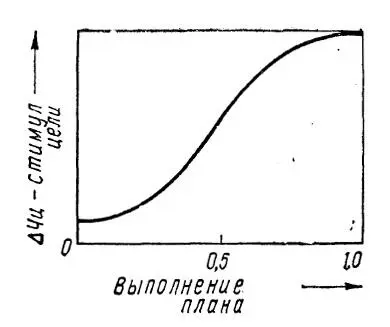

Рис. 30. Характеристика «рефлекса цели»: Ч Ц— стимул цели в зависимости от степени выполнения плана.

Третий, снова приятный, компонент дает «рефлекс цели». Он тем значительней, чем больше было преодоленных трудностей. Характеристика этого компонента показана на рис. 30. В ходе выполнения ФА «утомились», или «прискучили», или «насытились» обе рабочие потребности — любознательности и цели, следовательно, их значимость уменьшилась. Так закончился ФА, представленный в самом упрощенном виде.

Воспроизведение простого ФА в алгоритмическом интеллекте, мне кажется, не будет трудным. Потребности и их чувства, то есть критерии, задаются в виде «центров» со своими характеристиками и постоянно находятся в оперативной памяти. То же самое касается центров — моделей настройки рецепторов. Они всегда обладают хотя бы минимальной активностью. Направление рецепторов на цель и их дополнительное активирование включаются как действие, модель которого («куда направить взгляд») всегда имеется в оперативной памяти, поскольку она часто используется. Компоненты этого действия — настройка и активация рецепторов. Действие дает «первичную картину», которая тут же перекодируется цифровым кодом по особой подпрограмме. Так получается цифровая первичная модель. Этап «анализ» сводится к извлечению цифровых моделей из длительной памяти и сравнению их с первичной моделью. В результате создается вторичная модель. Планирование осуществляется по тем же принципам. Пересчет чувств, УДК, определение стимулов и «тормозов» производится после каждого этапа. Построив планы и получив достаточный суммарный стимул, АИ «принимает решение» — включает считывание плана действий. Для этого цифровая модель перекодируется в сигналы, управляющие органами движения — эффекторами. Они изменяют структуру объекта согласно «модели цели», полученной при планировании. Контроль за изменениями структуры объекта осуществляется рецептором зрения, напряжение мышц при работе оценивается специальными рецепторами, полученные картины кодируются и сравниваются с планом. В промежутках между отдельными движениями пересчитываются чувства и стимулы. «Отработанные» модели находятся в оперативной памяти до тех пор, пока активность их снижается, согласно характеристике, до определенного порога, после чего они стираются. Результат ФА в виде основных моделей — «первичной картины», последовательности действий и картины объекта после осуществления ФА — переносится в длительную память. Основная трудность алгоритмизации даже простого ФА состоит в перекодировании пространственной структуры объекта.

В предыдущем описании ФА был предложен наиболее легкий процесс распознавания моделей — по полному совпадению с эталонами. В действительности это не так. Сложные структуры, воспринятые рецепторами и запечатленные в кратковременной памяти как первичная модель, почти никогда не имеют во внешней памяти точного аналога. Поэтому распознавание всегда носит вероятностный характер. Модель объекта представлена в нескольких кадрах, в которых запечатлены его образы с разной степенью обобщенности и некоторое количество деталей. Сравнение идет по нисходящей — от самых обобщенных моделей до подробностей. При этом требуются усилия — стимулы, поскольку нужно вызывать из памяти все новые модели — эталоны. Усилия утомляют, накапливаются «тормозы», стимулы любознательности ограничены, поэтому сравнение идет только до уравнивания стимулов и «тормозов». При этом не достигается полное распознавание объекта со всеми его качествами, а происходит лишь приблизительное опознание. Как уже говорилось, есть механизм (программа) учета степени вероятности. Этот показатель представляет «вход» для любознательности, так как всякое нераспознанное — в целом или в частностях — является новым и интригующим. Во внешней памяти у развитого интеллекта есть множество вариантов объектов с разным набором деталей, имеющих равное значение для разных целей. Поэтому возможно запоминание нескольких вариантов «своих моделей», соответствующих «первичной модели» с разной степенью вероятности.

Читать дальше