Но учитывая при этом, что желание человека есть désir de l'Autre (желание Другого), где de создает детерминацию, именуемую грамматистами субъективной, т. е. имеется в виду, что именно в качестве Другого он и желает (здесь-то как раз и виден истинны смысл человеческой страсти).

Вот почему вопрос Другого [de l'Autre], возвращающийся к субъекту с места, откуда он ожидает речения оракула в форме вроде «Che vuoi?» (чего ты хочешь?), и есть тот самый вопрос, который быстрее всего выведет его на дорогу желания его собственного — при условии, что благодаря искусству партнера, именуемого психоаналитиком, он постарается — пусть даже не отдавая себе хорошенько в этом отчета — переформулировать этот вопрос смысле: «Что он от меня хочет?».

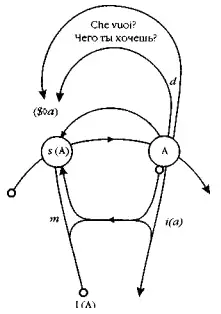

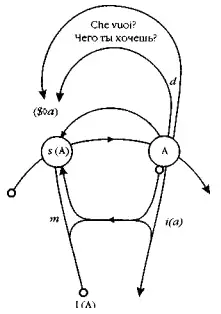

Вот этот-то надстроенный над нашей конструкцией верхний этаж и придает нашей схеме (см. Граф. 3) окончательную форму, возникая над ней поначалу как водруженный над контуром большого « А » Другого вопросительный знак, символизирующий своей сбивающей с толку гомографией тот самый вопрос, означающим которого он служит.

Граф 3

Но какую бутылку этот штопор откупоривает? Какому ответу служит он означающим, универсальным ключом?

Заметим, что подсказка может быть найдена в очевидном факте отчуждения, предоставляющем субъекту счастливую возможность наткнуться на вопрос о собственной сущности — речь идет о том, что субъект может не пребывать в неведении относительно того обстоятельства, что то, чего он желает, предстает ему как нечто, чего он не хочет — обстоятельства, представляющего собой форму отрицания, в которую своеобразно включено им самим игнорируемое неведение, с помощью которого он передает постоянство своего желания «своему я» [moi], сохраняющему, однако, характер прерывности, и в то же время, наоборот, защищается от своего желания, эти самые перебои ему приписывая. Масштабы того, что доступно самосознанию, поистине поражают — при условии, если о них узнают со стороны, что, собственно, в нашем случае и происходит.

Ибо чтобы убедиться в уместности сказанного, необходимо предпринять достаточно глубокое, именно в области психоаналитического опыта лежащее исследование, которое позволило бы нам окончательно выстроить структуру фантазма, установив те необходимые связи, которые — какие бы элементы из нее случайно не выпадали — существуют в ней между состоянием объекта (привилегии которого мы выше едва успели в терминах диахронии коснуться) и моментом fading'a или сокрытия субъекта — момента, тесно, в свою очередь, связанного с расщеплением (Spaltung), претерпеваемым им в результате подчинения означающему.

Это как раз и символизируется у меня аббревиатурой ($ ◊ а), введенной нами в качестве алгоритма; и не случайно аббревиатура эта разрушает фонематический элемент алгоритма, который выстраивается значащим единством вплоть до своего буквенного атома. Ведь она допускает и двадцать, и сто прочтений — лишь бы то, что говорится, по-прежнему укладывалось в ее алгебру.

Алгоритм этот и его использованные в графе аналоги нашим прежним утверждениям о невозможности метаязыка никоим образом не противоречат. Ведь это не трансцендентные означающие, это лишь индексы абсолютного значения — понятие, чье соответствие состоянию фантазма, очевидно, как мы надеемся, и без дальнейшего комментария.

На представленном таким образом фантазме граф записывает, что желание саморегулируется — по аналогии с тем, что происходит между «моим я» иобразом тела, с той лишь разницей, что граф фиксирует, кроме того, инверсию тех неузнаваний, на которых то и другое основано. Таким образом замыкается воображаемый путь, который я должен в анализе преодолеть, чтобы явиться там, где было [в качестве безличного Es = s]само бессознательное [s'était l'inconscient].

Применяя заимствованную у Дамуретта и Пишона метафору oтносительно грамматического «моего я» к предмету более для нее подходящему, мы можем сказать, что фантазм и есть, собствено, «материя» того Я, что с самого начала оказывается вытесненным, ибо единственным указанием на него служит «fading» высказывания.

В результате наше внимание привлекает субъективный статус означающей цепочки в бессознательном — точнее, в первичном вытеснении (Uruerdrängung).

В ходе нашего рассуждения становится ясно, что поняв, насколько трудно указать место субъекта бессознательного — самого факта, что он говорит, не ведающего — в качестве субъекта высказывания, то есть того, кто это высказывание артикулирует, следует задаться вопросом о функции, которая этому субъекту — субъекту бессознательного — служит опорой. Здесь-то и возникает концепция влечения, в которой субъект этот помещается в органические координаты орального, анального, и т. д., — координаты, удовлетворяющие предъявляемому ему требованию быть от речи тем дальше, чем он красноречивее.

Читать дальше

![Николай Леонов - Буква и цифра [сборник]](/books/32973/nikolaj-leonov-bukva-i-cifra-sbornik-thumb.webp)