Как раз об этом-то мостике Мидас, диктуя психоанализу свои законы, и выразился однажды следующим образом: «Совершенно ясно, что психоанализ возможен лишь с таким субъектом, для которого есть другой». После чего Мидас благополучно перешел по мостику туда-сюда, принимая его за обычный пустырь. И ничего удивительного — ведь он и понятия не имел, что под ним стремнина.

Термин «другой», до тех пор у психоаналитиков не слыханный, значил для него не больше шепота тростника.

1. Весьма удивительно, что измерение, которое дает почувствовать себя как Нечто Другое в столь многом, что люди переживают — переживают не то чтобы совсем об этом не думая, скорее даже об этом думая, только не думая, что они думают, и думая, как Телемах, о бездумной растрате, — удивительно, что теми людьми, которых идея мысли убеждает, что они мыслят, измерение это никогда не было продумано достаточно хорошо, чтобы быть подобающим образом высказано.

Желание, скука, затворничество, бунт, молитва, бдение (на последнее я хотел бы обратить внимание, ибо Фрейд прямо отсылает к нему, вспоминая в середине своего Шребера отрывок из Ницшевского « Заратустры»), панический страх, наконец — все это готово открыть нам на это измерение глаза и о нем свидетельствовать — свидетельствовать не просто в качестве душевных состояний, с которыми господин серьезный мыслитель может без труда справиться, а в качестве постоянно действующих принципов коллективной организации, без которых человеческая жизнь не смогла бы, похоже, протянуться долго.

Не исключено, конечно, что самый смышленый из мыслящих-о-мышлении, мысля, что он сам это Нечто Другое и есть, всегда мог относиться к этой вероятной конкуренции недоброжелательно.

Но отвращение это становится совершенно понятным, как только обнаруживается не приходившая дотоле никому в голову концептуальная связь этого Другого с тем наличным для всех и недоступным для каждого местом, где, как открыл нам Фрейд, несмотря на то, что никто поэтому об этом не мыслит и никто не может помыслить будто может мыслить об этом лучше любого Другого, нечто мыслит. Мыслит, скорее, плохо, но зато строго; не случайно Фрейд говорит о бессознательном, что это мысли, которые, несмотря на то, что законы их не совпадают с законами наших повседневных вульгарных или возвышенных мыслей, всегда безупречно артикулированы.

Итак, к воображаемой форме ностальгии, потерянного или грядущего Рая, другое Место несводимо; что там можно найти, так это рай детских Любовей, где такой бывает бодлер, что не дай Бог!

К тому же, чтобы не оставить у нас никаких сомнений, Фрейд использовал для обозначения этого места бессознательного термин, который некогда поразил его у Фехнера (человек этот вовсе не был в своем экспериментализме таким органицистом, каким его рисуют наши учебники): ein anderer Schauplatz, другая сцена. В основных работах Фрейда термин этот появляется двадцать раз.

Теперь, окропив наши умы каплями этой живительной влаги, мы можем обратиться к научной формулировке отношения субъекта к Другому.

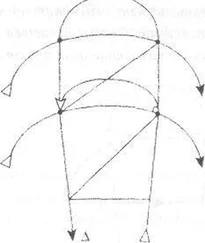

2. Дабы «внести ясность» и облегчить страждущие души, мы выразим это отношение с помощью ранее предложенной нами и упрощенной здесь схемы L.

(Два горизонтальных отрезка друг под другом: [S,a] и [a',A]; a' и a соединены).

Схема L

Схема эта иллюстрирует тот факт, что состояние субъекта (невроз или психоз) зависит от того, что происходит в Другом (А). То, что там происходит, артикулировано как дискурс (бессознательное — это дискурс Другого), синтаксис которого Фрейд пытался определить, пользуясь теми отрывками его, которые в некоторые исключительные моменты — в снах, оговорках, остротах — становятся нам доступны.

Какой интерес представлял бы для субъекта этот дискурс, если бы он в нем не участвовал? И он действительно участвует в нем, распределенный по четырем углам нашей схемы: S, его тупое и внеязыковое существование; а, его объекты; а', его эго, т. е. то в его форме, что в этих объектах отражено; А, место, где может возникнуть для него вопрос о его существовании.

Ибо анализ на опыте знает ту истину, что для субъекта встает вопрос о собственном существовании — встает не только под личиной страха, вызываемого им на уровне эго и являющегося лишь одним из многих его спутников, но и в качестве артикулированного вопроса «Кто я?», касающегося пола субъекта и случайности его появления в бытии, т. е. того, мужчина он или женщина, с одной стороны, и его возможности не быть, с другой, причем обе эти тайны сопрягаются воедино, опутывая субъект символикой рождения и смерти. Состояния напряжения и неопределенности, те фантазмы, с которыми аналитик имеет дело, как раз и свидетельствуют ему о том, что вопрос о собственном существовании не просто омывает субъект, поддерживает, заполняет и даже разрывает его, но — мало того — выступает при этом в качестве элементов конкретного дискурса, в котором вопрос этот артикулируется в Другом. Ибо феномены, о которых мы говорили, приобретают постоянство симптомов, могут быть прочтены и исчезают после дешифровки лишь постольку, поскольку укладываются в речевые фигуры этого дискурса.

Читать дальше

![Николай Леонов - Буква и цифра [сборник]](/books/32973/nikolaj-leonov-bukva-i-cifra-sbornik-thumb.webp)