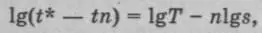

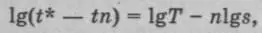

Однако этому закону ускорения исторического времени может быть придан линейный характер в логарифмическом масштабе, если уравнение автомодельности Панова записать в виде:  где t* — некоторый момент времени, который назван моментом сингулярности (особенности), tn — автомодельная последовательность n точек революций, Т задает длительность всего описываемого промежутка времени, n — номер революции, s > 1 — коэффициент ускорения исторического времени, показывающий, во сколько раз каждая последующая эпоха короче предыдущей. Указанная формула показывает, что автомодельная последовательность есть не что иное, как сходящаяся геометрическая прогрессия. При неограниченном росте n промежутки между кризисами или революциями вблизи сингулярности (некоторой особенности) стремятся к нулю, а плотность их бесконечна.

где t* — некоторый момент времени, который назван моментом сингулярности (особенности), tn — автомодельная последовательность n точек революций, Т задает длительность всего описываемого промежутка времени, n — номер революции, s > 1 — коэффициент ускорения исторического времени, показывающий, во сколько раз каждая последующая эпоха короче предыдущей. Указанная формула показывает, что автомодельная последовательность есть не что иное, как сходящаяся геометрическая прогрессия. При неограниченном росте n промежутки между кризисами или революциями вблизи сингулярности (некоторой особенности) стремятся к нулю, а плотность их бесконечна.

Какая последовательность революций имеется в виду? Если взять период Т с начала четвертичного периода, т. е. рассматривать события, начавшиеся 4,4 млн лет назад, то эти революции — появление первых гоминид, затем Homo habilis (Олдувай), заселение гоминидами Европы и Азии, Homo sapiens, Мустье, первая верхнепалеолитическая революция, неолитическая революция, городская революция, осевое время (Пифагор, Конфуций, Будда), начало средневековья, промышленная революция в Европе, появление пара, электричества, информационная революция (начало 1950-х годов). Закончится эта последовательность в t* = 2027 году! Если же взять промежуток Т значительно больший, от начала возникновения жизни, от момента 3,8 млрд лет назад, то это несколько иная последовательность революций (но включающая и указанную выше как составную часть), приводит к t* = 2004 году! Прямые линии в обоих случаях эта и есть, в первом случае, так называемый глобальный исторический аттрактор, а во втором — аттрактор планетарной истории. К каждому из них тяготеют, притягиваются имевшие в прошлом место исторические события (революции). Но есть во всей указанной закономерности один противоречивый момент, аномалия, в точке начала предбиологической эволюции, выбивающаяся из всего исторического хода — подозрительно быстрое возникновение жизни, за какие-то 200–300 млн лет. Эта аномалия нарушает всю автомодельную шкалу времени. Но этого можно избежать, если предположить, что предбиологическая эволюция совершалась не на Земле, а в недрах нашей Галактики, и началась сразу с возникновением самой Галактики более 10 млрд лет назад!

Итак, сегодня известны многочисленные специфические исследования эволюции конкретных сущностей, так что мы располагаем некоторыми базовыми представлениями об эволюции как о фундаментальном и универсальном процессе. Их наличие создает условия для ведения интересующего нас в данном курсе междисциплинарного дискурса.

Резюме

1. Несколько десятелетий назад американский физик Роберт Дикке, а затем англичане Стивен Хокинг и Брендон Картер обратили внимание на то, что структура Вселенной чрезвычайно чувствительна к численным значениям констант фундаментальных взаимодействий (гравитационного, электромагнитного, слабого и ядерного). Жизнь оказывается гораздо более тесно связанной с общекосмическими условиями, чем это до сих пор предполагалось, и все менее очевидным становится взгляд на жизнь как на незначительный продукт случая. Многие процессы в Космосе (здесь это синоним Вселенной) представляются направленными на возникновение и поддержание жизни. Эта мысль приводит к так называемому антропному принципу, поскольку выявляются вдруг удивительные взаимосвязи между нами как живыми, наделенными интеллектом наблюдателями мира, и свойствами Вселенной.

2. Сейчас различают три варианта формулировок принципа: слабую, сильную и сверхсильную. В слабой формулировке кратко он гласит: физическая Вселенная, которую мы наблюдаем, представляет собой структуру, допускающую наше присутствие как наблюдателей. В слабой формулировке нет ответа на вопрос: почему порождается наблюдатель? Это декларируется как необходимое свойство Вселенной в сильной формулировке принципа, например в таком утверждении: законы построения Вселенной должны быть таковы, что она непременно когда-нибудь должна породить наблюдателя.

3. Два предрассудка унаследованы нами от эпохи классического естествознания и формальной логики. Во-первых, мы приучены противопоставлять случайное закономерному, будто первое, в отличие от второго, неконтролируемо, непредсказуемо, деструктивно. Во-вторых, мы привыкли противопоставлять природным явлениям феномены искусственного происхождения, относить результаты культурного (в широком смысле) творчества к категории, фактически, противоестественного. Вернер Гейзенберг по этому поводу выразился так: «Естественнонаучному духу вполне отвечает…тенденция рассматривать природу независимо не только от Бога, но и от человека». С позиций современной науки вряд ли это справедливо.

Читать дальше

где t* — некоторый момент времени, который назван моментом сингулярности (особенности), tn — автомодельная последовательность n точек революций, Т задает длительность всего описываемого промежутка времени, n — номер революции, s > 1 — коэффициент ускорения исторического времени, показывающий, во сколько раз каждая последующая эпоха короче предыдущей. Указанная формула показывает, что автомодельная последовательность есть не что иное, как сходящаяся геометрическая прогрессия. При неограниченном росте n промежутки между кризисами или революциями вблизи сингулярности (некоторой особенности) стремятся к нулю, а плотность их бесконечна.

где t* — некоторый момент времени, который назван моментом сингулярности (особенности), tn — автомодельная последовательность n точек революций, Т задает длительность всего описываемого промежутка времени, n — номер революции, s > 1 — коэффициент ускорения исторического времени, показывающий, во сколько раз каждая последующая эпоха короче предыдущей. Указанная формула показывает, что автомодельная последовательность есть не что иное, как сходящаяся геометрическая прогрессия. При неограниченном росте n промежутки между кризисами или революциями вблизи сингулярности (некоторой особенности) стремятся к нулю, а плотность их бесконечна.