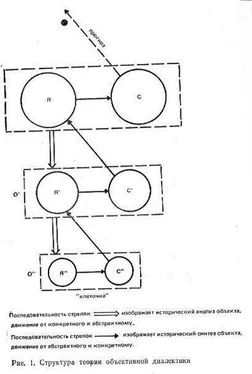

Требование единства исторического анализа и исторического синтеза означает, что после того, как исторический анализ закончен и «клеточка» выделена, надо осуществить исторический синтез. Конечной целью последнего является раскрытие сущности того объекта, с которого был начат исторический анализ. Решение этой задачи позволит дать прогноз на будущее, т. е. предсказать общую тенденцию развития объекта в будущем. Следовательно, идея, лежащая в основе исторического синтеза, заключается в том, чтобы свести проблему раскрытия сущности более сложного объекта к проблеме раскрытия сущности более простого объекта.

Такая исследовательская процедура, как исторический синтез, является более сложной и тонкой, чем исторический анализ. Поэтому, чтобы понять смысл и значение этой процедуры, необходимо посмотреть, каким образом Маркс применил ее при исследовании современной ему капиталистической экономики. Он начал исторический синтез там, где был закончен исторический анализ, т. е. с «клеточки» капиталистической экономики, и 'ее важнейшего элемента — товара. В товаре было выделено два противоположных аспекта — потребительная стоимость (товар как явление) и стоимость (товар как сущность). Поэтому простое товарное хозяйство с точки зрения явления оказалось производством потребительной стоимости, а с точки зрения сущности — производством стоимости.

Раскрытие сущности простого товарного хозяйства дало ключ к пониманию сущности более сложного состояния экономики, которое исторически развилось из простого товарного хозяйства без денег, а именно простого товарного хозяйства с денежным обращением. Но чем же отличается сущность денег от денег как явления? Оказалось, что деньги как явление обладают различными функциями (мера стоимости, средство обращения и т. д.), но по своей сущности они есть форма стоимости как таковой. Раскрытие сущности денег помогло выяснить сущность более развитой формы общественного производства — капиталистического хозяйства эпохи первоначального накопления [59]. Оказалось, что «с точки зрения потребительной стоимости» такое хозяйство представляет собой производство прибавочного продукта, а «с точки зрения стоимости» оно есть производство прибавочной стоимости. Раскрытие сущности этой формы открывает путь для анализа сущности более зрелой экономической формы — капиталистического хозяйства с развитым обращением капитала [60].

И вновь Маркс рассматривает такое экономическое явление, как обращение индивидуального капитала в двух противоположных аспектах — с точки зрения потребительной стоимости и с точки зрения стоимости. В первом аспекте оно выступает как кругооборот капитала, во втором — как оборот капитала. Последний и составляет сущность обращения индивидуального капитала. Раскрыв ее, можно приступить к анализу сущности еще более зрелой экономической формы — капиталистического хозяйства со сложившимся воспроизводством и обращением всего общественного капитала [61].

И здесь, на гораздо более высокой и сложной ступени исторического синтеза, Маркс поступает точно так же, как и в предыдущих случаях, т. е. вновь рассматривает объект исследования — воспроизводство общественного капитала — в двух противоположных аспектах: с точки зрения потребительной стоимости и с точки зрения стоимости. Оказывается, что как явление воспроизводство общественного капитала есть возмещение общественного денежного, производительного и товарного капитала, Сущность этого явления состоит в том, что оно есть возмещение общественного постоянного, переменного, основного и оборотного капитала.

Наконец, Маркс переходит к анализу сущности капиталистического хозяйства с развитой межотраслевой конкуренцией капиталов. При этом выясняется, что как явление конкуренция капиталов представляет собой постоянный перелив капиталов внутри данной отрасли производства и между отраслями с целью помещения капитала в наиболее благоприятные условия для получения максимальной прибыли. Сущность этого явления заключается в процессе образования на основе прибавочной стоимости средней нормы прибыли. Так как капиталистическое хозяйство с межотраслевой конкуренцией было для Маркса исходным объектом исследования, то с раскрытием его сущности он возвращается к тому объекту, г которого начал исторический анализ. Тем самым заканчивается и исторический синтез, поскольку конечная цель последнего — раскрытие сущности исходного объекта исследования — достигнута.

Читать дальше