Аналогично сущность и закон имеют одинаковую общность, но разную сложность. Сущность включает в себя закон, тогда как закон не охватывает всей сущности. «…Закон и сущность, — писал В. И. Ленин, — понятия однородные (однопорядковые) или вернее, одностепенные, выражающие углубление познания человеком явлений, мира…» [38] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 136.

Например, при падении красного и зеленого световых лучей на поверхность зеркала между этими двумя явлениями обнаруживается определенное сходство: в обоих случаях угол отражения равен углу падения. Основанием этого сходства является взаимодействие падающей и отраженной электромагнитных волн. Но определенное основание имеется и у несходных черт этих явлений: основанием различия в цвете лучей является различие в длине электромагнитных волн. Следовательно сущность в общем случае заключает в себе как основание сходства (закон), так и основание различия.

Таким образом, благодаря различию по степени сложности атрибуты объекта не безразличны не только к природе самого объекта (взаимозависимость объекта и атрибутов), но и друг к другу (взаимозависимость самих атрибутов). Последнее означает определенную субординацию атрибутов (одни атрибуты обязательно входят в «состав» других). Другими словами, объективная взаимосвязь атрибутов существует до, вне и независимо как от знания о ней, так и от теоретической и практической деятельности субъекта. Содержание атрибутов зависит от характера этой взаимосвязи [39] Тем самым система атрибутов оказывается самосогласованной: взаимосвязь атрибутов зависит от их содержания, а содержание атрибутов — от их взаимосвязи В гносеологическом плане это означает, что система онтологических категорий зависит от их определения, а определение категорий — от той системы, которую они образуют.

. Она является универсальной и не может зависеть от специфики того или иного объекта. Если бы она изменялась при переходе от одного объекта к другому, изменялось бы и содержание атрибутов, а это означало бы, что они не являются таковыми, т. е. предположение о неуниверсальном характере взаимосвязи атрибутов (при условии, что под ней подразумевается их субординация) ведет к логическому противоречию.

Таким образом, противоречивость объекта и его атрибутов конкретизируется следующим образом: материальный объект представляет собой единство явления и сущности; все другие атрибуты (качество, изменение, закон, возможность, причинность и т. д.) характеризуют различные стороны (фрагменты) этих наиболее сложных атрибутов или же различные аспекты взаимоотношения между ними.

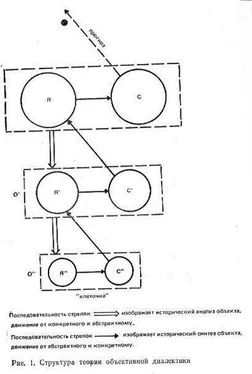

Из фундаментальности взаимоотношения явления и сущности следует важный методологический вывод: множество онтологических категорий (т. е. понятий, отражающих соответствующие атрибуты) не образует бессистемного, хаотического набора (как это может показаться на первый взгляд); в действительности эти категории являются результатом анализа явления и сущности или их синтеза. Поэтому онтологические категории, как правило, образуют полярные пары: движение и покой, качество и количество, возможность и действительность, случайность и необходимость и т. д. Это свидетельствует о том, что анализ явления и сущности (так же как и анализ объекта в целом) не останавливается на полпути, а доводится до «раздвоения единого на противоположности», т. е. имеет полярный характер.

Итак, содержание материального объекта весьма разносторонне: оно включает в себя явление и сущность, качество и количество, устойчивость и изменчивость, необходимость и случайность и т. д. Но в объективном мире не существует «явления как такового», в «чистом» виде, «сущности как таковой», «количества как такового» и т. д. В действительности существуют конкретные явления, конкретные сущности, конкретные количества и т. д. Поэтому понятие об объекте как таковом (атрибутах как таковых) является результатом обобщения конкретных индивидуальных объектов, обладающих атрибутами в их конкретной (особенной) форме. Следовательно, конкретный индивидуальный объект (эта галактика, этот муравейник, это государство) реализуется не просто через самосогласованную систему атрибутов, а через систему атрибутов в их «особенной» форме, т. е. через самосогласованную систему модусов.

Метафизический метод мышления предполагает, что число форм конкретных реализации объекта в целом всегда ограничено. Отсюда проистекает молчаливое допущение, что фундаментальные физические свойства, величины и законы, полученные в рамках данной исторически ограниченной практики, можно неограниченно экстраполировать и за пределы этой практики. Конкретно этот метод мышления проявляется, например, в убеждении, что любые сколь угодно сложные астрономические явления могут быть объяснены исчерпывающим образом с помощью известных физических законов. Однако, как показывает история науки, абсолютизация конкретных свойств, величин, законов и т. п. рано или поздно наталкивается на принципиальные затруднения, которые обнаруживают определенные границы применимости указанных свойств, величин, законов и т. п.

Читать дальше