Но почему колебания частотой в 40 Гц? Главным образом потому, что, как можно заключить из имеющихся данных, эти колебания играют важную роль в связывании различных видов информации в единое целое. Два разных типа информации о какой-то сцене — к примеру, относительно формы и локализации объекта — могут представляться по отдельности, однако эта теория указывает, что обособленные нейронные репрезентации могут совпадать по частоте и фазе их колебаний, что допускает объединение этой информации в позднейших процессах и ее сохранение в рабочей памяти. Подобным образом самая разная фрагментированная информация могла бы оказываться интегрированной в «содержания сознания».

Такая теория и в самом деле могла бы нейробиологически прояснить процесс связывания и рабочую память, а в конечном счете и то, каким образом информация интегрально используется при контроле за поведением. При этом, однако, остается без ответа ключевой вопрос: почему эти колебания должны сопровождаться сознательным опытом? Данная теория дает частичный ответ: потому что эти колебания ответственны за связывание. Но она не рассматривает вопрос, почему само это связывание должно сопровождаться опытом. Успех этой теории зависит от допущения сопряженности связывания и сознания, и поэтому она не объясняет ее.

Крик и Кох, похоже, сочувственно относятся к «большой» проблеме сознания, называя ее «главной загадкой, с которой приходится иметь дело при создании нейрональной концепции психического». Они доказывают, что чисто когнитивистские подходы обречены на провал и что нужны теории нейронального уровня. Но они не дают нам основания считать, что их теория превосходит когнитивные теории в плане ее способности отвечать на действительно трудные вопросы. На самом деле они и не утверждают, что их проект нацелен на решение проблемы опыта. В одном из интервью Кох достаточно ясно высказывается об ограничениях их подхода:

Для начала давайте забудем о действительно трудных аспектах, таких как субъективные чувства, так как у них может и не быть научного решения. Субъективные состояния игривости, боли, удовольствия, видения синевы или обоняния розы — разрыв между материалистическим уровнем объяснения молекул и нейронов и субъективным уровнем кажется здесь очень большим. Сосредоточимся на том, что легче изучать, к примеру на визуальной осознанности. Вы сейчас говорите со мной, но Вы не смотрите на меня, Вы смотрите на капучино и, значит, осознаете его. Вы можете сказать: «Это чашка, и в ней находится какая-то жидкость». Если я передам ее Вам, Вы протянете руку и возьмете ее — Вы осмысленно среагируете на мое движение. Именно это я и называю осознанностью [79].

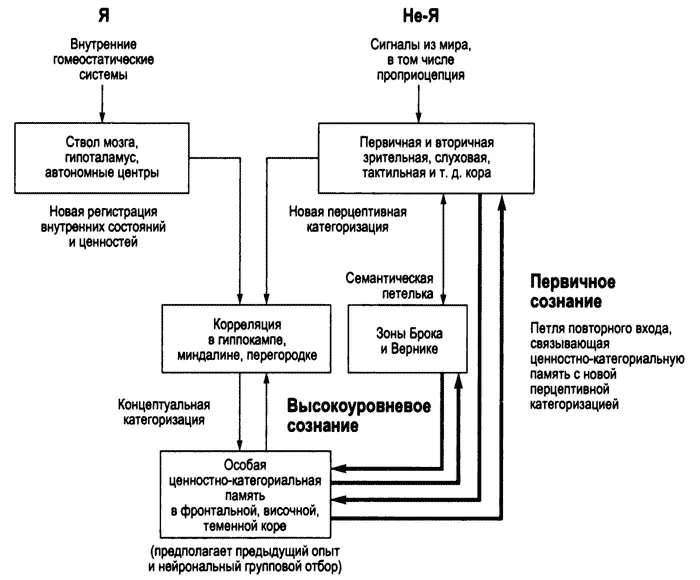

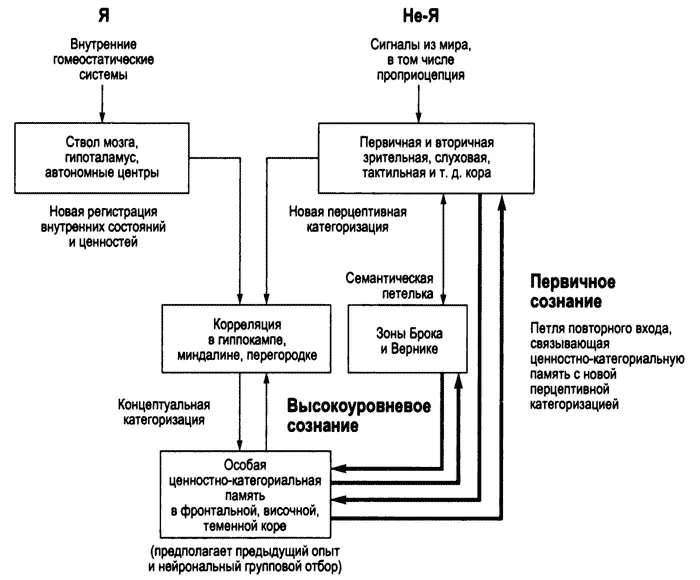

Другая нейрофизиологическая теория сознания была очерчена Джералдом Эдельманом в «Воспомянутом настоящем» (Edelman 1989), а также в других его книгах и статьях. Ядром его теории является идея нейронных цепей повторного входа, благодаря которым перцептивные сигналы могут концептуально категоризироваться перед запоминанием. Перцептивная информация сложным образом взаимодействует с внутренним состоянием (как показано на рис. 3.3), порождая «первичное сознание». Его модель «высокоуровневого сознания» привносит новый элемент памяти, связанный с «семантической самонастройкой», что приводит к появлению понятий самости, прошлого и будущего. Все это увязывается с продуцированием языка, происходящим в зонах Брока и Вернике.

Рис. 3.3. Эдельмановская схема высокоуровневого сознания. (Источник: Figure 12-4, р. 132 в Bright Air, Brilliant Fire by Gerald M. Edelman. Copyright © 1992 by BasicBooks, Inc. С разрешения BasicBooks, подразделения HarperCollins, Inc.)

Значительная часть работ Эдельмана посвящена объяснению скорее восприятия, памяти и языка, нежели сознания. В тех их частях, где речь идет о сознании, обсуждения зачастую туманны, но тем не менее возникает ощущение, что подобная модель в конечном счете может объяснить перцептивную осведомленность — то есть влияние процессов восприятия на последующие процессы и на контроль за поведением, — а также некоторые аспекты самосознания, в частности происхождение понятия самости.

Эдельман не объясняет, как все эти процессы должны порождать сознательный опыт. Он попросту принимает факт корреляции между ними. Он не скрывает этого обстоятельства, отмечая, что феноменальный опыт составляет труднейшую проблему для теории сознания, а также то, что никакая физическая теория не может в полной мере объяснить нам квалиа:

Читать дальше