1 ...8 9 10 12 13 14 ...90

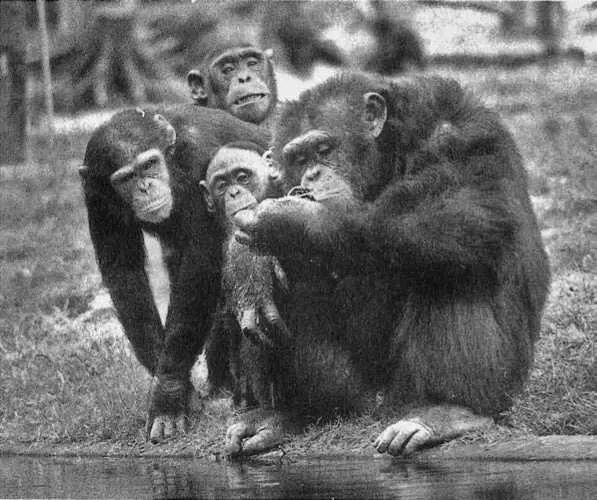

Ваутер, Тарзан и Зварт (за ними) внимательно смотрят на то, что Никки выловил изо рва

Это было смешное предположение. Но кто может гарантировать, что многие из интерпретаций, предложенных в этой книге, действительно верны? Хотя я и чувствую, что после всех этих лет очень хорошо знаю эту группу и редко ошибаюсь в толковании происходящих событий, у меня все же нет полной уверенности в своей правоте. Изучать поведение обезьян – значит интерпретировать, однако нас гложет ощущение, что интерпретация может оказаться неправильной. Ощущение не из приятных, и как раз по этой причине ученые часто предпочитают вообще молчать и не отвечать на всем знакомый вопрос: «Почему это животное делает именно это?» Эксперты порой приходят к выводу, что надо создать впечатление, будто они ничего не знают. Они поступают прямо противоположным образом по сравнению с молодым учителем, который столь уверенно рассуждал. Обе установки никуда не ведут, но, к сожалению, мне не удастся полностью избежать их. В некоторые моменты может показаться, что я не особенно уверен, тогда как в другие – что я захожу в своих интерпретациях слишком далеко. Другого пути нет. Исследование поведения вынуждено постоянно колебаться между двумя этими крайними позициями.

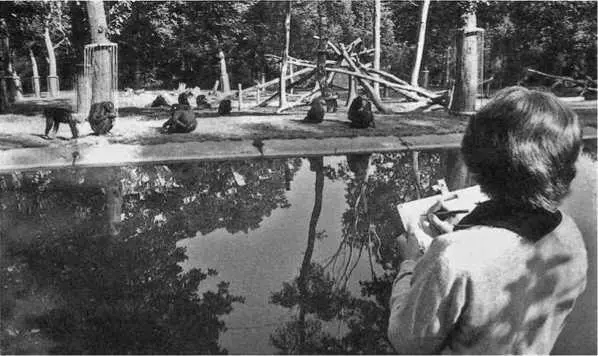

Наблюдатели сосредоточиваются на определенной форме поведения или следят за конкретной особью. Их работа тяжелее, чем может показаться

Этология – исследование поведения в рамках биологии. Ее основы были заложены в 1930-х годах в Германии, Нидерландах и Англии под влиянием Конрада Лоренца и Нико Тинбергена. Наиболее значительное различие между этологией и психологическим исследованием поведения животных заключается в том, что этология делает упор на спонтанное поведение в естественной среде или, по крайней мере, в условиях, максимально приближенных к природным. Этологи проводят эксперименты, но они никогда не оторваны от своей полевой работы. Они прежде всего являются терпеливыми наблюдателями. И эта установка на ожидание того, что животные сделают по собственной воле, а не в ответ на стимулы к определенному поведению, важному для целей эксперимента, характеризует и наше исследование в Арнеме.

Смотреть может каждый, но подлинному восприятию нужно учиться. Эта проблема постоянно возникает, когда приходят новые студенты. Первые несколько недель они вообще ничего не «видят». Когда я объясняю им после проявления агрессии в колонии, что «Йерун набросился на Маму и ударил ее, тогда как Горилла и Мама объединились и преследовали Йеруна, который нашел убежище у Никки», они смотрят на меня так, будто я сошел с ума. В то время как для меня это поверхностная сводка весьма простого взаимодействия (в котором участвовало только четыре шимпанзе), студенты видели лишь несколько черных животных, которые хаотически прыгали вокруг, испуская резкие крики. Вероятно, они даже не заметили сильный удар.

В такие моменты мне приходится вспоминать, что я тоже долгое время не понимал, почему в этих эпизодах не видно никакой структуры, тогда как на самом деле проблема была не в отсутствии структуры, а в моем собственном дефектном восприятии. Необходимо как можно ближе познакомиться со многими особями, их дружескими отношениями и соперничеством, со всеми их жестами, характерными звуками, мимикой и другими формами поведения. Только тогда дикие сцены, наблюдаемые нами, начинают действительно обретать смысл.

Первоначально мы видим только то, что опознаем. Тот, кто ничего не знает о шахматах, но наблюдает игру двух игроков, не поймет напряжения игры, разворачивающейся на доске. Даже если наблюдатель простоит около доски час, ему вряд ли удастся легко воспроизвести положение фигур на другой доске. Тогда как гроссмейстер опознает и запомнит положение каждой фигуры, задержав взгляд на доске лишь на несколько секунд. Различие не в памяти, а в восприятии. И если для непосвященного положения шахматных фигур никак не связаны друг с другом, посвященный придаст им большое значение и увидит, как они угрожают друг другу и блокируют друг друга. Проще вспомнить нечто обладающее структурой, чем хаос джунглей.

Это синтезирующий принцип так называемого гештальт-восприятия: целое или гештальт больше суммы своих частей. Обучаться восприятию – значит обучаться распознавать паттерны, в которых регулярно встречаются их компоненты. Как только мы знакомимся с паттернами взаимодействия шахматных фигур или шимпанзе, они начинают казаться нам столь явными и очевидными, что сложно представить, как другие могут запутаться во всевозможных деталях и упустить основную логику маневров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)