Совершенно по-иному развиваются процессы в почвах тайги, где разложение хвои и других растительных остатков дает много органических кислот, для нейтрализации которых не хватает катионов кальция и магния. Поэтому в ПК в первую очередь входит водородный ион и в меньшей степени Са 2+и Mg 2+. В результате ПК состоит уже из трех катионов — Н +, Са 2+и Mg 2+. Это определяет так называемую обменную кислотность подобных почв, их менее благоприятные, чем у черноземов, агрономические свойства. Теория Гедройца объяснила, как нужно улучшать подзолистые почвы известкованием — надо вносить столько Ca, чтобы полностью вытеснить из ПК обменный водород. Так новая теория помогла практике решить исключительно важный вопрос о мелиорации кислых почв, занимающих большие площади в нечерноземной зоне нашей страны.

Подлинным триумфом теории Гедройца явилось объяснение процессов образования солончаков и солонцов и способов их мелиорации. Почвенные исследования в России, а также в Венгрии и США установили, что среди засоленных почв имеются содержащие соли как на поверхности, так и на некоторой глубине (30—50 см и более). Последние часто имеют щелочную реакцию, в связи с чем именовались за рубежом щелочными почвами (alkali soils). При почвенно-географических исследованиях те и другие почвы нередко именовались солончаками пли солонцами: четких различий между этими терминами не было, генетическая связь между двумя группами была неясна. После работ К. К. Гедройца почвоведы стали вкладывать строгое и конкретное содержание в термины «солончак» и «солонец», считая их разными типами почв (неспециалисты и сейчас нередко употребляют оба термина в одинаковом смысле).

Гедройц экспериментально доказал, что при засолении натриевыми солями (а в природе засоление практически всегда носит такой характер) в почве не только накапливаются сульфаты и хлориды, но натрий входит в поглощающий комплекс, вытесняя оттуда часть кальция и магния. Подобную почву ученый и предложил именовать солончаковой, или солончаком. Следовательно, в солончаке ПК содержит Са 2+, Mg 2+и Na +, причем натрий может преобладать и ПК в основном становится «натриевым». Солончаки образуются в аридных ландшафтах на участках близкого залегания грунтовых вод — на поймах и дельтах, низких побережьях, в озерных котловинах и т. д. Весьма характерны солончаки для пойм южных рек — Сырдарьи, Амударьи, Куры, Терека, низовьев Дона, Волги, Урала и т. д.

Промывая образцы солончаков пресной водой, Гедройц добился удаления солей из почвы, но поглощающий комплекс почвы продолжал содержать натрий. Такую почву, в верхних горизонтах которой уже нет растворимых солей, но ПК содержит много обменного натрия (более 30% суммы обменных катионов), Гедройц предложил именовать солонцом . Следовательно, солонцы образуются из солончаков при их рассолении, когда растворимые соли удаляются, по натрий сохраняется в поглощающем комплексе. Как показал Гедройц, ПК, насыщенный натрием, диспергируется в воде, в связи с чем солонцы легко набухают, образуя во влажную погоду липкую бесструктурную массу, а в сухую — исключительно твердые столбы и глыбы. Так изящно и просто удалось объяснить характерные физические свойства солонцов, играющие весьма отрицательную роль в сельском хозяйстве и дорожном строительстве (грунтовые дороги на солонцах в дождливую погоду почти непроходимы).

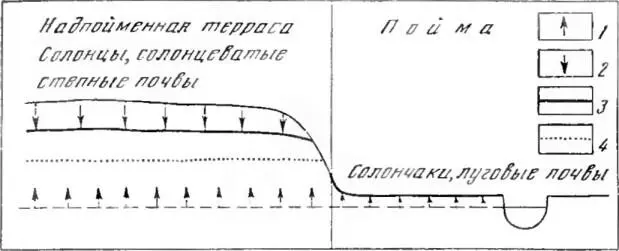

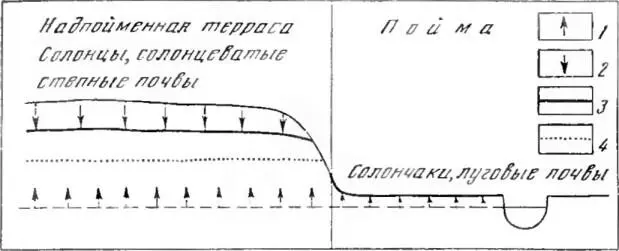

Рис. 2. Схема распределения солончаков и солонцов в долинах степных рек.

1 — засоление почв — образование солончаков, вхождение натрия в поглощающий комплекс; 2 — рассоление почв — образование солонцов, вымывание солей из верхних горизонтов почв, формирование рассоленного солонцового горизонта В , поглощающий комплекс которого содержит много обменного натрия; 3 — верхняя граница засоленного горизонта; 4 — былой уровень залегания грунтовых вод (в пойменную стадию)

Простое объяснение с этих позиций получило и строение профиля солонцов, где под солонцовым горизонтом В 1, содержащим обменный натрий, залегает солевой горизонт В 2, в который при рассолении вмываются соли из верхней части почвы.

Замечательным результатом применения повой теории явилось объяснение важной закономерности размещения солонцов — их приуроченности ко вторым и третьим террасам рек, на поймах которых развиты солончаки. При врезании рек и превращении пойм в террасы почвы отрываются от грунтовых вод и засоление сменяется рассолением (в результате промывания почв атмосферными осадками). Поэтому одновременно с превращением поймы в террасу солончак превращается в солонец (рис. 2).

Читать дальше