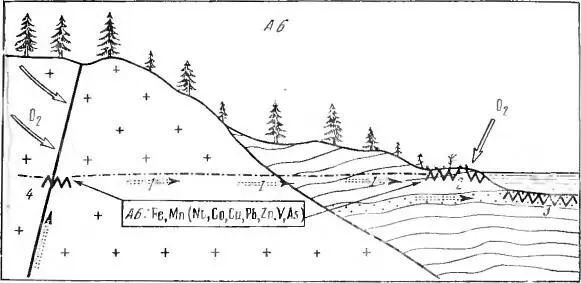

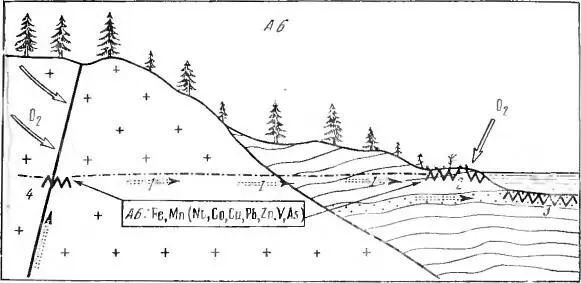

Рис. 30. Аккумуляции типа А6 .

1 — кислые глеевые воды. Кислородные барьеры: 2 — у основания склона; 3 — на дне озера; 4 — в зоне разлома

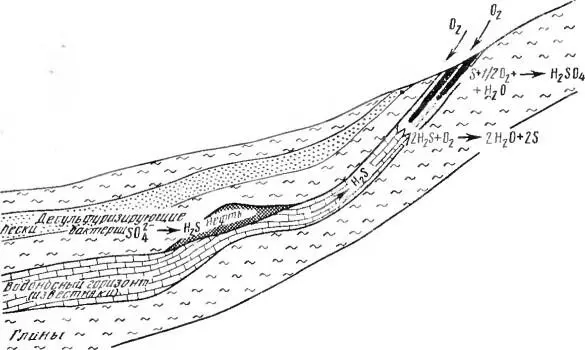

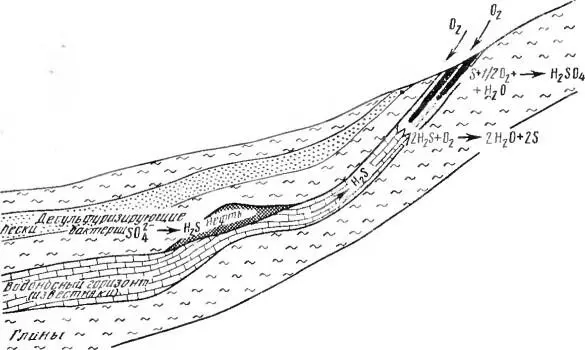

Рис. 31. Схема формирования месторождения самородной серы в местах длительной разгрузки сероводородных вод ( A11 )

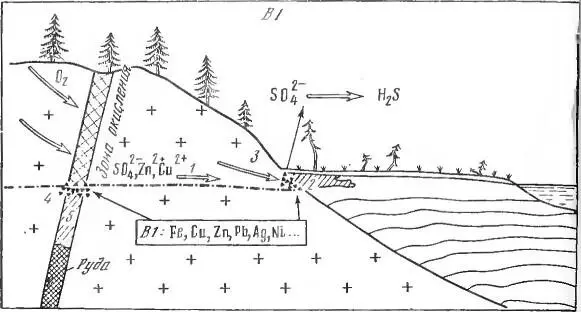

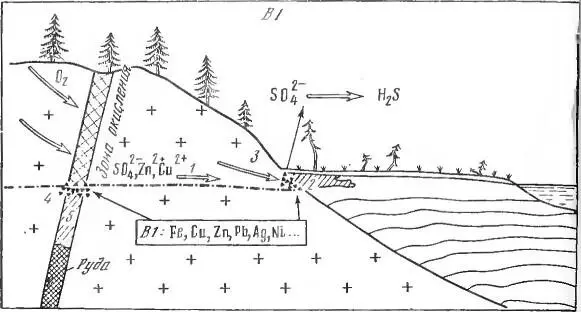

Рис. 32. Геохимическая аномалия типа В1 .

1 — сернокислые грунтовые воды, обогащенные металлами; 2 — торфяное болото; 3 — сероводородный барьер; 4 — сульфидный барьер в нижней части зоны окисления; 5 — вторичные сульфидные руды

Глеевые барьеры ( С ) возникают в местах встречи кислородных и сероводородных вод с глеевой средой. Они характерны для таежных, тундровых, степных и тропических болот, для глубоких водоносных горизонтов, но изучены пока слабо.

Исключительно распространены в биосфере щелочные барьеры ( Д ), которые возникают в местах повышения pH среды, например при смене сильнокислой обстановки на слабокислую или слабощелочной на сильнощелочную. Однако наиболее контрастны барьеры в местах перехода от кислой среды к щелочной.

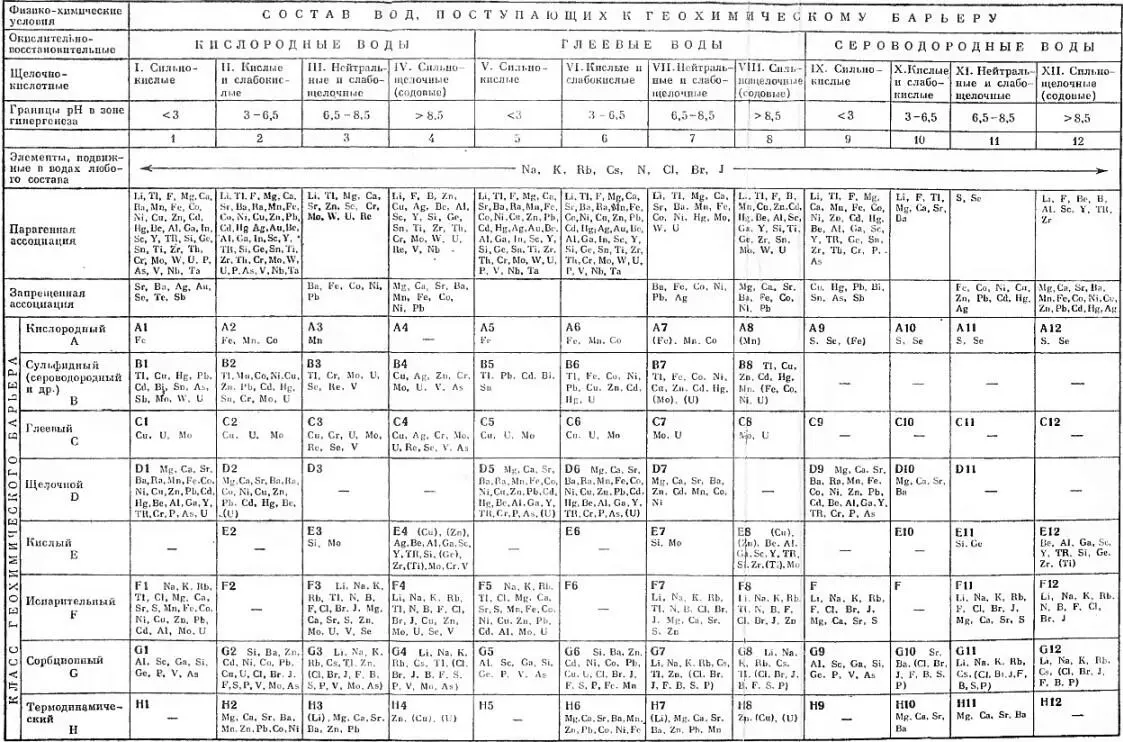

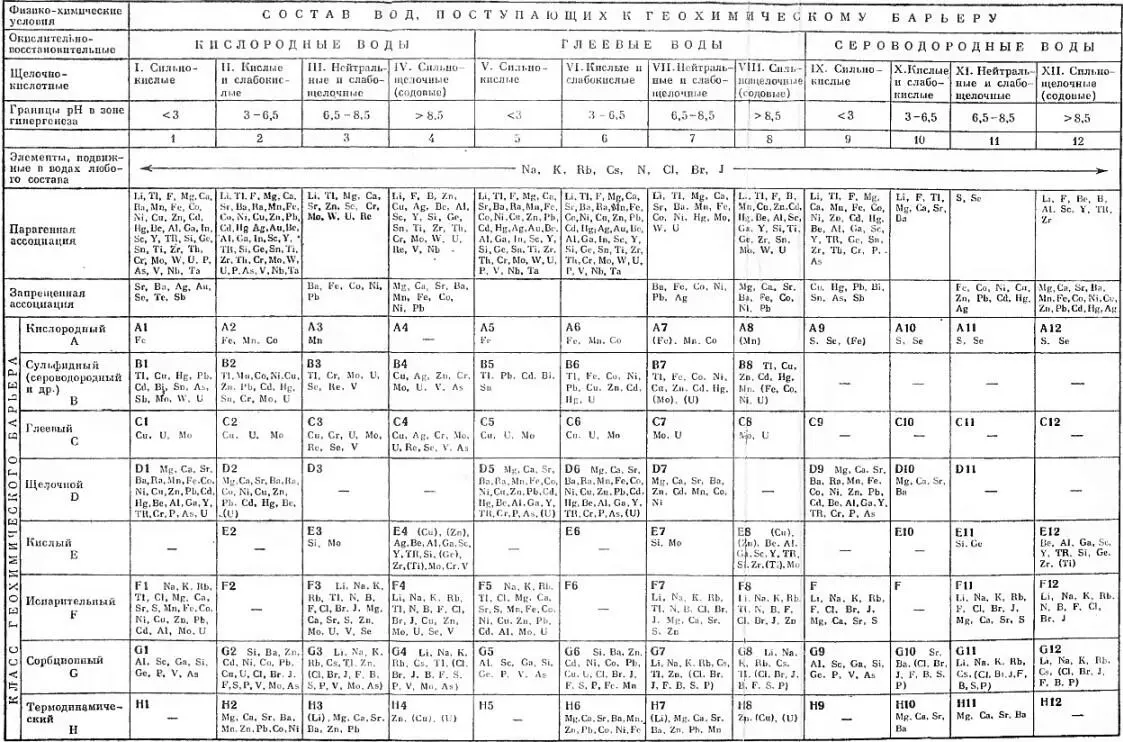

Табл. 6. Типы концентрации элементов на геохимических барьерах

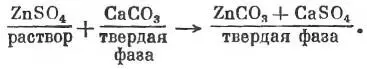

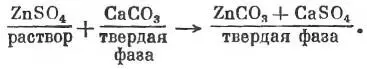

Тип Д1 формируется, например, при окислении сульфидных руд, залегающих в известняках (рис. 33). Образующиеся при этом сернокислые растворы, несущие железо, медь, цинк и другие металлы, взаимодействуют с вмещающими карбонатными породами и усредняются. В результате повышения pH на щелочном барьере осаждаются гидроокислы и карбонаты металлов, как, например:

Поэтому зона окисления в таких местах богата вторичными карбонатами металлов.

Среди карбонатов особенно выделяются красивые зеленые и синие карбонаты меди — малахит и азурит. Замечательные малахиты Урала, украшающие Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие архитектурные памятники Ленинграда, — продукты осаждения меди на щелочных барьерах.

В районах влажного климата на контакте ультраосновных пород с известняками образуется аномалия типа Д2 (рис. 34). Разложение органических остатков в почвах приводит здесь к образованию кислых вод, в которых легко растворяются марганец, никель, кобальт, содержащиеся в ультраосновных породах (никель и кобальт образуют органические комплексы с органическими кислотами). На контакте с известняками возникает щелочной барьер, на котором осаждаются эти металлы.

Значительно менее распространены, или, во всяком случае, хуже изучены, кислые барьеры ( Е ). Они образуются при уменьшении pH, особенно при смене щелочной среды на кислую. В щелочных водах хорошо мигрируют анионогенные элементы, например кремний (SiO 3 2-), селен (SeO 3 2-), молибден (MoO 4 2-), германий (GeO 3 2-) и т. д. В местах понижения pH, особенно при резком уменьшении щелочности, они осаждаются из вод, приводя к окремнению пород, концентрации в них молибдена, германия и других элементов. Эти явления наблюдаются и в зоне окисления сульфидных руд в известняках, в которых возможен ток вод в сторону сульфидных руд. Гидрокарбонатные воды имеют слабощелочную реакцию и могут содержать повышенные количества кремнезема. Последний будет осаждаться при встрече щелочных вод с кислыми, т. е. на кислом барьере Е . В результате происходит формирование аномалий типа Е3 , окремнение известняков, характерное для многих зон окисления сульфидных руд. В этом случае геохимический барьер как бы работает на два фронта (в обе стороны): в сторону от руд это — щелочной барьер ( Д1 ), а по направлению к рудам — кислый ( Е3 ). Такие барьеры называются двусторонними, для них характерны несовместимые ассоциации элементов, включающие, например, и катионогенные и анионогенные металлы (см. рис. 33).

К проявлению кислого барьера относятся некоторые окремнелые стволы деревьев в древних речных песках. Автор наблюдал подобные окаменелые стволы в пермских песчаниках Оренбургской области. В реку, протекавшую на этом месте около 250 млн. лет назад, во время бурных паводков, вероятно, падали стволы деревьев. «Захороненные» в речных песках, они длительное время омывались щелочными водами, обогащенными кремнеземом. Микробиологическое разложение «захороненной» древесины приводило к выделению большого количества CO 2, в связи с чем на участке гниения дерева вода подкислялась. Там возникал локальный кислый барьер, на котором и осаждался SiO 2, постепенно клеточка за клеточкой замещавший древесину. Подобные метасоматические процессы могли протекать не только в речной долине и грунтовых водах, но и в глубоких пластовых водах через длительный промежуток времени после захоронения древесины.

Читать дальше