Эволюционная линия шимпанзе отделилась от линии человека примерно шесть миллионов лет назад. До этого у нас были общие предки, так почему же шимпанзе и бонобо не достигли человеческого уровня развития? Возможно, дело в том, что их предки менее серьезно относились к ловле и поеданию живой добычи. Популяции, которые дали начало роду Homo, специализировались на потреблении большого количества животного белка. Для успешной охоты был необходим высокий уровень командной слаженности, и дело того стоило: грамм мяса гораздо выгоднее с энергетической точки зрения, чем грамм растительной пищи. Эта тенденция достигла высшей точки у Homo neanderthalensis, сестринского вида Homo sapiens, обитавшего в ледниковый период, — в зимнее время года неандертальцы добывали себе пропитание только охотой, в том числе на крупную дичь.

Рис. 4–3. Homo erectus (предположительно непосредственный предок Homo sapiens) прошел два следующих этапа на пути к общественному поведению, характерному для современного человека, а именно: использование стоянок и подчинение огня. (© John Sibbick. Источник: The Complete World of Human Evolution, by Chris Stringerand Peter Andrews [London: Thames & Hudson, 2005], P-137.)

Нам осталось заполнить последний пробел в простейшем эволюционном сценарии, который мог бы объяснить возникновение крупного мозга и сложного общественного поведения у ранних гоминид. Как я уже говорил, все известные животные, достигшие эусоциальности, начинали со строительства защищенного гнезда, откуда совершали вылазки в поисках пищи. Есть пример относительно крупных животных, которые практически не уступают муравьям по степени эусоциальности, — это голые землекопы ( Heterocephalus glaber ), обитающие в Восточной Африке. Они тоже придерживаются принципа защищенного гнезда. Группа, состоящая из расширенной семьи, занимает и защищает систему подземных ходов. У голых землекопов есть «царица» (самка-производительница) и «рабочие», которые физиологически способны к размножению, но не размножаются, пока это делает царица. У них есть даже «солдаты» — землекопы, наиболее активно защищающие гнездо от змей и других врагов. Общественная организация, хотя и несколько иного рода, характерна также для дамарского землекопа ( Fukomys damarensis ) из Намибии. Аналогами голых землекопов среди насекомых являются общественные трипсы и тли, стимулирующие рост галлов на растениях. Эти полые вздутия служат им как гнездом, так и источником пищи.

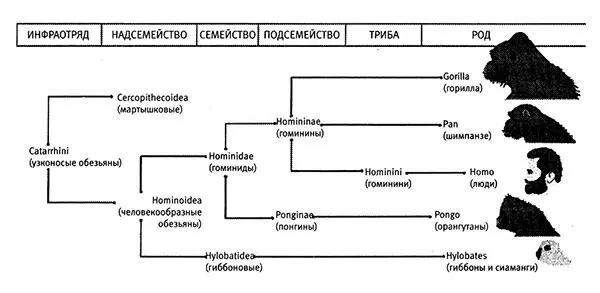

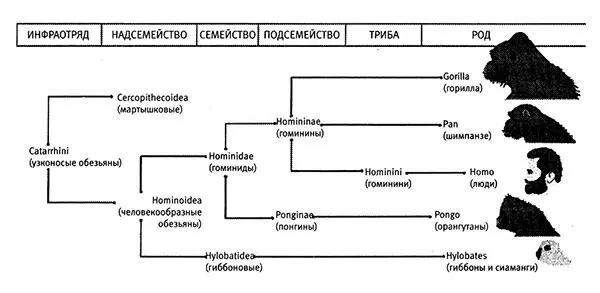

Рис. 4–4. Терминология и общая концепция, необходимая для понимания эволюции человека. На этом рисунке показано эволюционное древо мартышковых и человекообразных обезьян; рядом с картинками приведены научные и обычные названия обезьян и представителей рода Homo, а слева — названия групп, образованных важнейшими линиями. (Источник (с изменениями): Terry Harrison, «Apes among the tangled branches of human origins», Science 327:532–535 [2010]. Воспроизведено с разрешения: Harrison [2010]. © Science.)

Почему защищенное гнездо играет такую важную роль? Потому что в нем члены группы вынуждены собираться вместе. Им приходится уходить на разведку и поиски пищи, но в конце концов они всегда возвращаются. Шимпанзе и бонобо занимают определенную территорию и защищают ее, но при этом свободно бродят по ней в поисках еды. Возможно, так же вели себя австралопитеки и человек умелый. Шимпанзе и бонобо то делятся на группки, то снова собираются вместе. Они перекрикиваются, сообщая товарищам о деревьях, на которых много плодов, но собранными плодами не делятся. Иногда они охотятся небольшими коллективами. Поймавшие добычу члены группы отдают часть мяса другим охотникам, но этим их щедрость ограничивается. Принципиально важно, что человекообразные обезьяны никогда не собираются у огня.

Поведение хищников на стоянках заметно отличается от поведения бродящих по полям собирателей. На стоянках неизбежно возникает разделение труда: одни ищут пищу или охотятся, другие охраняют место стоянки и защищают детенышей. Им приходится делиться друг с другом пищей, как растительной, так и животной, причем так, чтобы никто не остался в обиде. В противном случае объединяющие их связи ослабнут. Кроме того, и это неизбежно, члены группы постоянно соперничают — за кусок побольше, за партнера, за удобное спальное местечко. В этом непрерывном соревновании преимущество остается за тем, кто умеет распознавать намерения других, кто лучше завоевывает друзей, кто знает, как вести себя с соперниками. Поэтому интеллект всегда ценился очень высоко. Способность к сопереживанию могла сыграть решающую роль, а с развитием этой способности приходит и умение манипулировать сородичами, чтобы склонить их к сотрудничеству или обмануть. Проще говоря, крайне выгодно быть умнее других. Нет сомнения, что группа сообразительных предшественников людей могла разгромить и вытеснить с территории группу тупых и невежественных сородичей, ведь то же самое мы сегодня наблюдаем на примере армий, корпораций и футбольных команд.

Читать дальше

![Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]](/books/407117/edvard-uilson-eusocialnost-lyudi-muravi-golye-thumb.webp)