Связь эмоционального и когнитивного компонентов с движением еще более очевидна. Психика проявляется в моторике, а изменения моторики влияют на психику. Хорошо известный термин «транквилизатор» впервые был использован для названия массивного кресла, в котором фиксировали больных с психомоторным возбуждением. Ограничение подвижности приводит к торможению аффекта (больной перестает беспокоиться) и когнитивному торможению (больной больше не стремится что-то предпринять).

Связи когнитивных и эмоциональных функций с моторными весьма определенны. Опытный психиатр может поставить предварительный диагноз, пока больной идет от двери кабинета к столу врача. Достаточно жесткие законы, связывающие моторику и психику, дают возможность судить нам о психических процессах другого человека.

Рассмотрим в качестве примера картины нескольких художников, изображающих Марию Магдалину (рис. 1–3, см. цветную вклейку). Мы выбрали их потому, что они иллюстрируют нерасторжимую связь трех аспектов психики: моторного, аффективного и когнитивного. Образ Марии достаточно определенно очерчен в Библии. Тем не менее, каждый из живописцев акцентирует определенные черты личности Марии и передает различные нюансы ее душевного состояния.

Движение скелетных и мимических мышц передает состояние души человека. Можно сделать выводы и о стабильных, личностных свойствах психики. Это один из примеров тесной взаимосвязи моторной функции с аффективной и когнитивной функциями личности.

На картинах Тициана и Эль Греко есть похожие элементы: поза Магдалины, атрибуты (череп и книга), но первый явно отразил аффективный компонент, а второй – когнитивную функцию. Магдалина Тициана – воплощение экстатической веры: неубранные волосы, взволнованно прижатая к груди рука, влажные от слез глаза, припухшие губы… Слабость аффекта, явная рациональность Марии на картине Эль Греко передана через мимику и движение руки, характерное для рассуждающего человека. Вдобавок к этому в руке Марии мы видим карандаш, что характерно для человека, работающего с текстом.

Еще сильнее когнитивный компонент выражен на картине Жоржа де ла Тура. Поза Магдалины, отвернувшейся от зрителя, передает крайнюю сосредоточенность и напряженное размышление. Перед Магдалиной Фети – раскрытая книга, но ее руки сложены не в жесте смирения, а в манере лектора. Мимика передает определенное самодовольство человека, поучающего непосвященных.

Магдалина скульптора Кановы беспомощно уронила руки, все тело расслаблено, голова безвольно склонилась. Кажется, что жизненные силы оставили ее. Зрителю сразу же приходит в голову диагноз: депрессия (см. главу 5). А на картине Риберы очевидно противоречие между формально покорной позой и высокомерным выражением лица. Раскаяние и обращение этой женщины вызывают большие сомнения.

Итак, движения мимических и скелетных мышц позволяют нам судить о душевных движениях человека и даже о стабильных чертах его характера. Другими словами, движения нашей души отражаются в движениях тела и наоборот. Но у живого организма есть еще одна сфера – внутренние органы, в частности железы внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны, поэтому далее мы рассмотрим их связь с психикой и поведением.

Психические процессы нерасторжимо связаны с соматическими.

1.2.2. Связь психики и поведения с гормонами

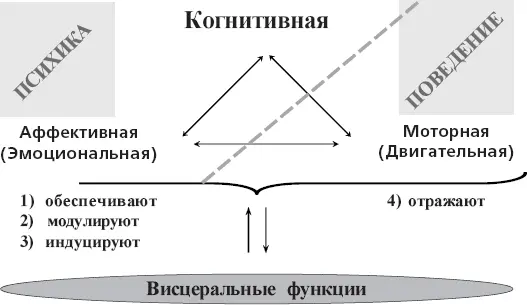

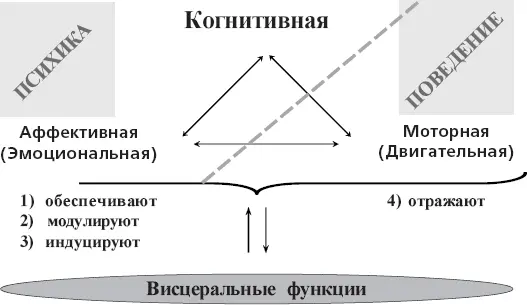

Итак, работа мышц отражает психические состояния и влияет на психику; точно так же психика взаимосвязана и с висцеральной сферой, сферой внутренних органов (рис. 1–4).

Связи психики с висцеральными системами подчас неожиданны для непосвященного. Например, тема диссертации великого отечественного психиатра В. М. Бехтерева «Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых душевных заболеваниях» (1881). [11] Проблема температурного ритма актуальна в психиатрии и сегодня.

Многие психические состояния, в том числе и болезненные, характеризуются особой температурной кривой, т. е. измерение температуры помогает уточнить диагноз. Это пример первого аспекта психосоматического взаимодействия: висцеральные реакции отражают психические процессы.

Рис. 1–4.Связь психики, поведения и висцеральных функций у человека и животных

Психические функции объединяют когнитивные и аффективные функции. Поведение – это, прежде всего, движение, т. е. моторная функция личности. Влияние висцеральных функций, в том числе и гормонов, на психологические функции имеет одну из трех форм. Они могут: 1) индуцировать, т. е. вызывать; 2) модулировать, т. е. стимулировать или тормозить; 3) обеспечивать психологические процессы, т. е. некий уровень висцеральной функции необходим для реализации функции психологической, но дальнейшее увеличение висцеральной функции не усиливает психологический феномен. Четвертый тип отношений, связывающих висцеральные и психические функции – это отражение психики в висцеральных реакциях. Разные висцеральные функции (кровообращение, сокращение сердца, пищеварение, секреция различных желез и т. д.) бывают связаны с разными психическими процессами. Например, периферическое кровообращение часто отражает аффект, сопутствующий социальному стрессу (см. главу 4) – человек краснеет от смущения, а интенсивное пищеварение тормозит когнитивные функции – сразу после обеда человеку трудно заниматься умственной работой.

Читать дальше