Однако тараканы удивили ученых. При наиболее высокой концентрации кислорода они росли в два раза медленнее. Почему? Исследователи параллельно занялись и этим вопросом. Трахейные трубки «экспериментальных» тараканов, используемые для дыхания, значительно меньше. То есть, по сути, насекомые приспособились и поглощают практически такое же количество кислорода, как и в современном мире. А при сниженной концентрации кислорода их трахейные трубки значительно увеличиваются.

Впрочем, кислород все же оказал влияние на физиологическое развитие тараканов. При высоком содержании кислорода они более активно размножались. Эти результаты были получены в 2010 году.

Работы ученых продолжаются. Исследователи намерены тщательно изучить «ископаемых» тараканов, например тех, которые сохранились в янтаре. Они уверены: это может привести к получению новой информации об эволюции на планете. Ведь в зависимости от толщины трахей у тараканов прошлого можно определить количество кислорода в окружающей среде тысячелетия назад.

Джон ван ден Брукс обнаружил в янтаре насекомых, у которых сохранились трахеи, и смог их измерить. В настоящее время он занимается исследованием поведения насекомых в среде, богатой кислородом. Для этих целей используются высокоскоростные камеры наблюдения, точнейшие электронные весы и другие технические новинки.

Защитим тех, кто слабее нас!

К сожалению, в процессе развития энтомологии пострадали очень многие виды безвредных и полезных насекомых. Происходило это в результате непродуманной хозяйственной деятельности человека, попыток избавиться от сельскохозяйственных вредителей с помощью недостаточно исследованных химических средств и по многим другим причинам.

Степной толстун (Bradyporus multituberculatus)

Степная дыбка (Saga pedo Pall.)

Ученых тревожит уменьшение численности обитателей юга и средней полосы России – бескрылых кузнечиков. Два их вида – степной толстун (лат. Bradyporus multituberculatus) и степная дыбка (лат. Saga pedo Pall.) – постепенно исчезают с лица Земли. Эти создания совершенно безвредны. Они отличаются большими размерами и привлекают людей в качестве сувениров…

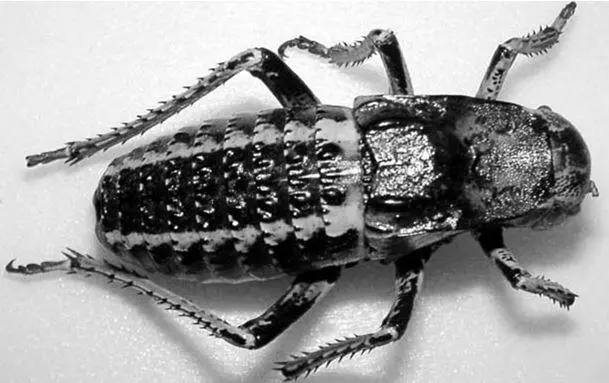

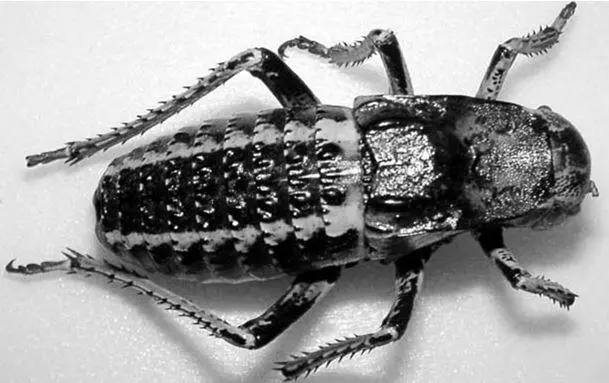

По той же причине сокращается численность жужелицы крымской (лат. Carabus (Procerus) scabrosus tauricus), которая истребляет виноградную улитку и приносит безусловную пользу виноградарству. Страдают от собственной красоты жуки-олени (лат. Lucanus cervus) и бабочки-парусники (лат. Papilionidae).

Жужелица крымская (Carabus (Procerus) scabrosus tauricus)

Жук-олень (Lucanus cervus)

Махаон (Papilio machaon)

Пчела настоящая (Apidae)

Самое печальное, что в настоящее время во всем мире наблюдается массовая гибель пчел. Только представьте, насколько катастрофическим может стать это явление для всего человечества! Ведь ценность этих насекомых для человека заключается и в способности давать мед, и в опылении цветов. Благодаря пчелам около 80 % различных растений в мире могут размножаться. А ведь это едва ли не третья часть рациона жителей нашей планеты. Ученые говорят, что исчезновение пчел может привести к серьезным последствиям, таким как острая нехватка фруктов и овощей, а также мясных и молочных продуктов. Исследователи определили предполагаемый спектр причин, которые привели к сложившейся ситуации, – применение пестицидов в сельском хозяйстве, неправильные методы пчеловодства, выращивание монокультур.

Глава 2

Зарождение энтомологии

Откуда берутся насекомые?

Наука о насекомых – энтомология – зародилась в глубокой древности. Эта интереснейшая наука на протяжении многих веков базировалась на наблюдениях, гипотезах и, конечно, на удивительных открытиях. Множество заблуждений, догм и мифов тормозили развитие энтомологии, и это было неизбежно – ведь далеко не сразу у ученых появились возможности для точных лабораторных исследований. Но, невзирая на все трудности, изучение насекомых постепенно продолжалось.

Читать дальше