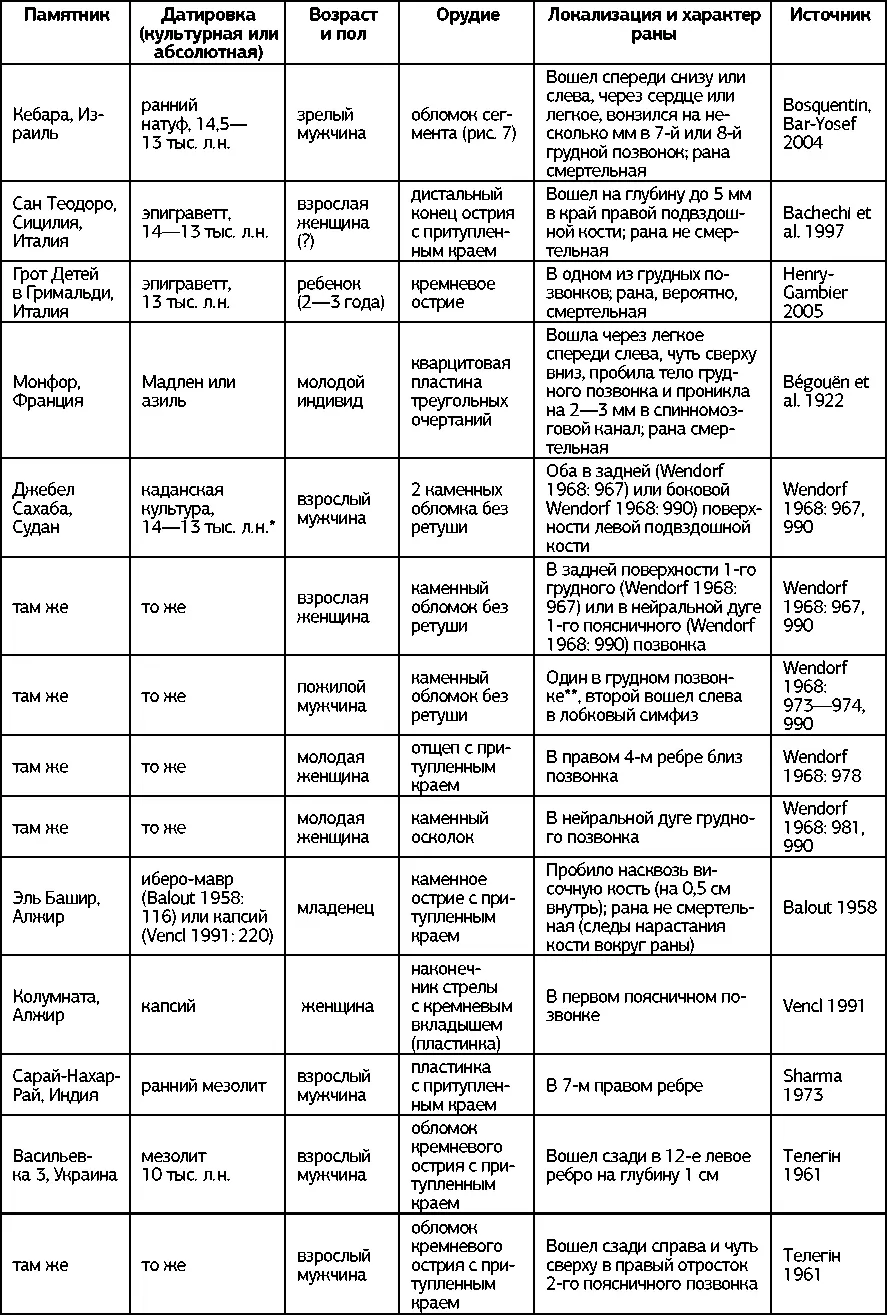

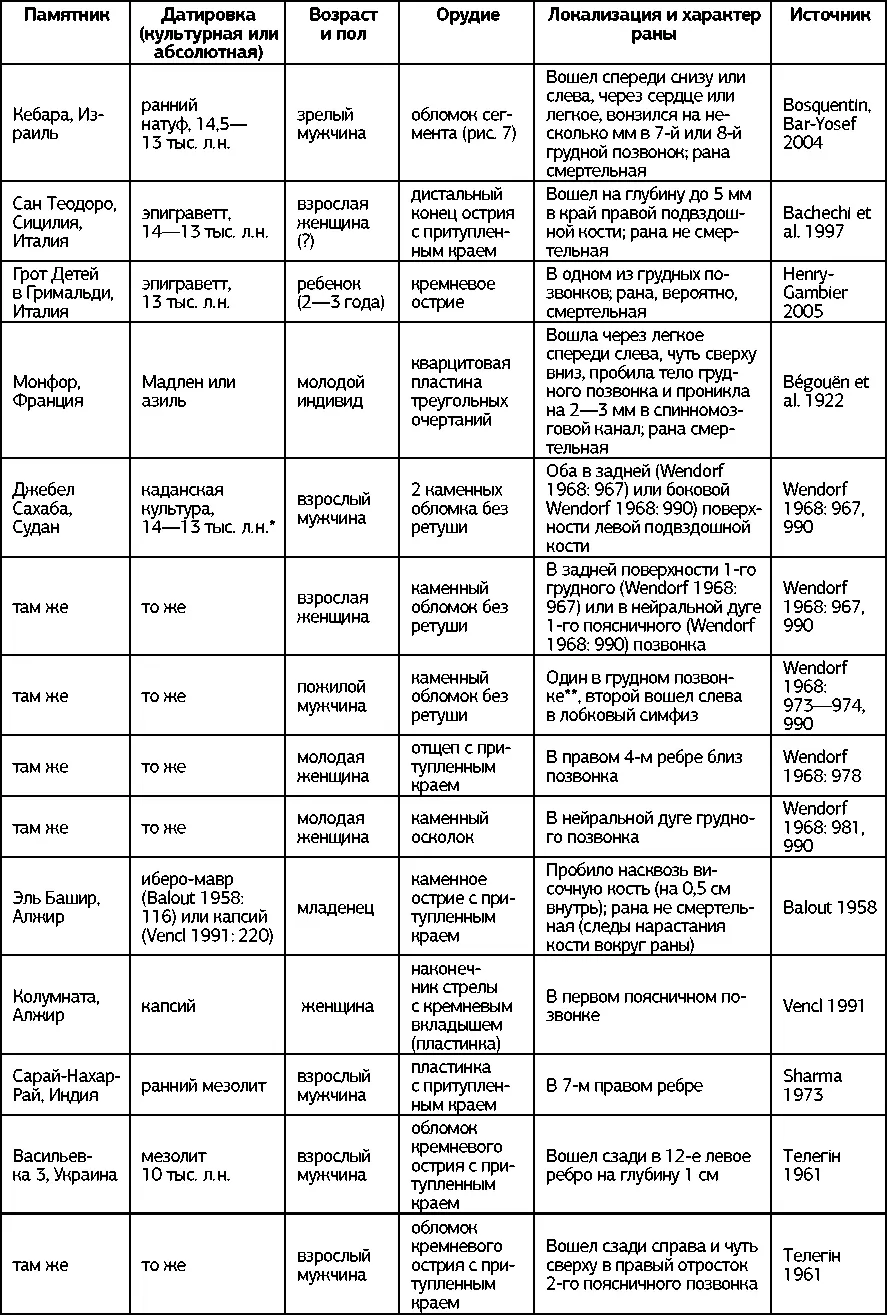

Таблица 1.

Находки костей палеолитических и мезолитических людей с вонзившимися в них наконечниками на археологических памятниках

Старого Света

Таблица 1 (окончание).

Примечания к таблице:

* Р. Б. Фергюсон (Ferguson 2013: 117) ставит под сомнение плейстоценовый возраст погребений в Джебел Сахаба на том основании, что для них якобы нет прямых дат. Он пишет, что, возможно, они относятся к концу каданской культуры (7 тыс. л. н.) и не являются такими древними (11–12 тыс. л. н.), как полагали исследователи памятника на основании археологических аналогий. Однако на самом деле одна дата есть, и она даже древнее, чем предполагалось: 13740 ± 600 (Pta-116) (Judd 2004: 5).

** По другим данным, последний шейный позвонок (Anderson 1968: 997).

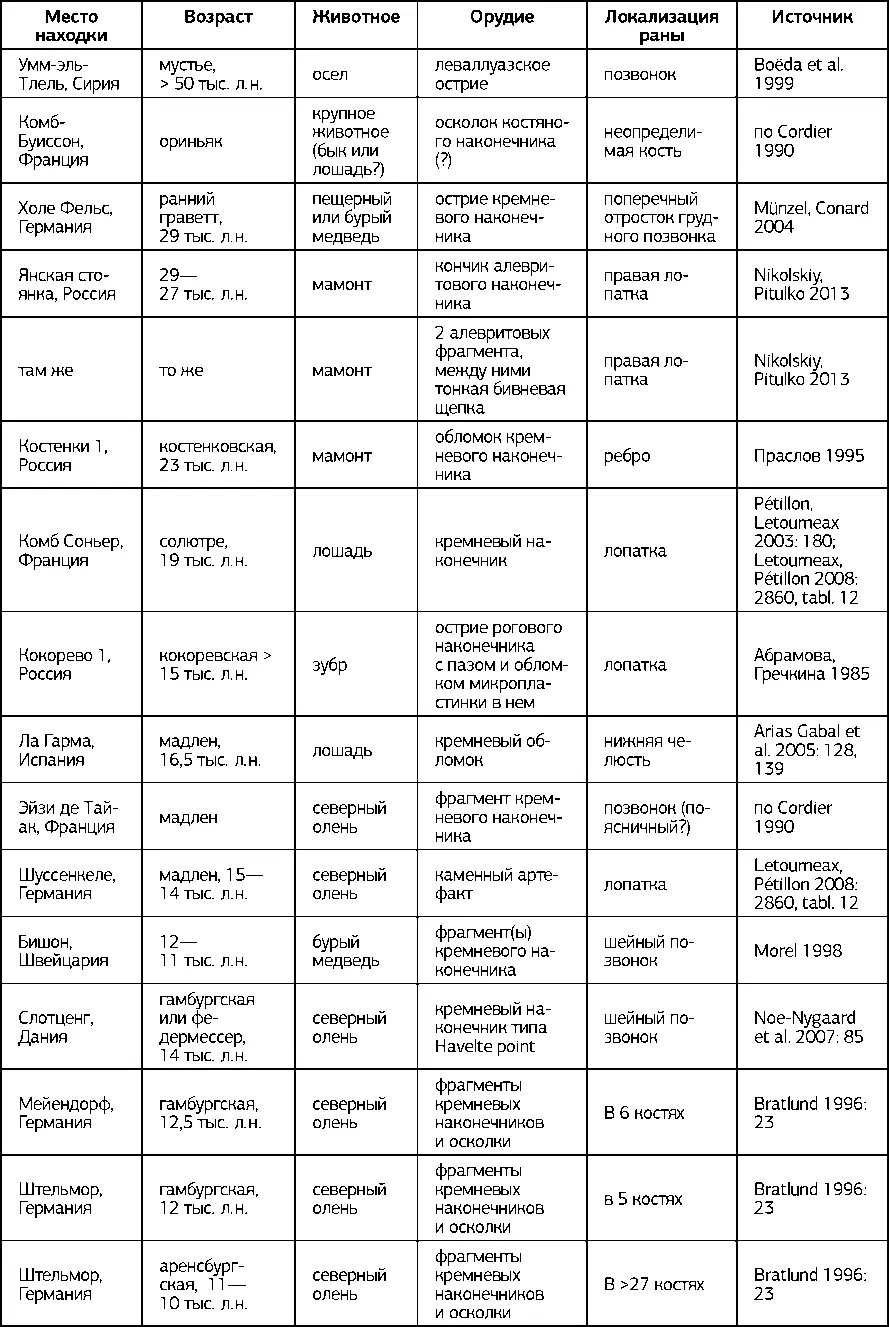

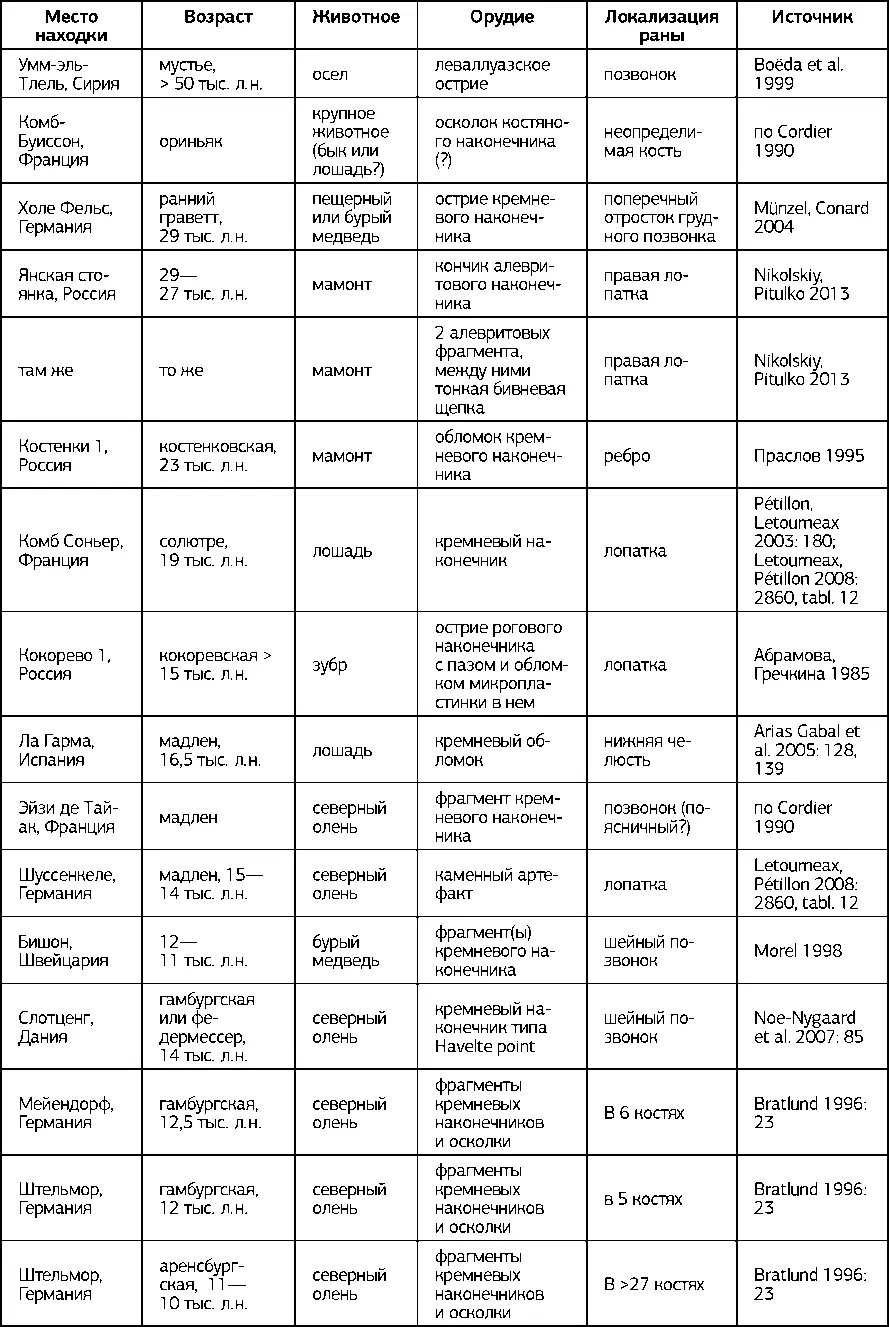

Таблица 2.

Находки костей плейстоценовых и раннеголоценовых животных с вонзившимися в них палеолитическими и мезолитическими наконечниками на археологических памятниках Старого Света*

Таблица 2 (окончание).

Примечания к таблице:

* В таблицу не включено несколько находок, сделанных в основном еще в XIX в., датировка или достоверность которых вызывает сомнения (Рормонд, Бёруэлл, Паултон). Не включена в нее и информация о находках в Ля Кина (мустье) костей оленя (локтевая и позвонок) и тура (фаланга) с застрявшими в них фрагментами кремневых (Martin 1907: 307; 1934: 183–184) и даже костяного (Martin 1934: 183–184) острий. О последнем сообщается, что он вошел слева в позвонок оленя, «кажется, он проник довольно глубоко, примерно на сантиметр, и наружу выступает также на один сантиметр. Положение раны заставляет полагать, что была перерезана брюшная аорта, возникло обильное кровотечение, и быстро последовала смерть животного» (Henri-Martin 1934: 184).

Часть засевших в костях животных обломков оружия наверняка осталась незамеченной (особенно в коллекциях из старых раскопок). Однако крайне маловероятно, что дело лишь в этом. Ведь общее количество раскопанных на палеолитических и мезолитических стоянках костей животных на несколько порядков превышает количество костей человеческих: в первом случае счет идет на миллионы, во втором — на тысячи. Кроме того, животные, в отличие от людей, были объектом постоянного промысла, и значительная часть их костей, находимых при раскопках, заведомо представляет собой остатки дичи, добытой с помощью стрел и дротиков, оснащенных каменными и костяными наконечниками.

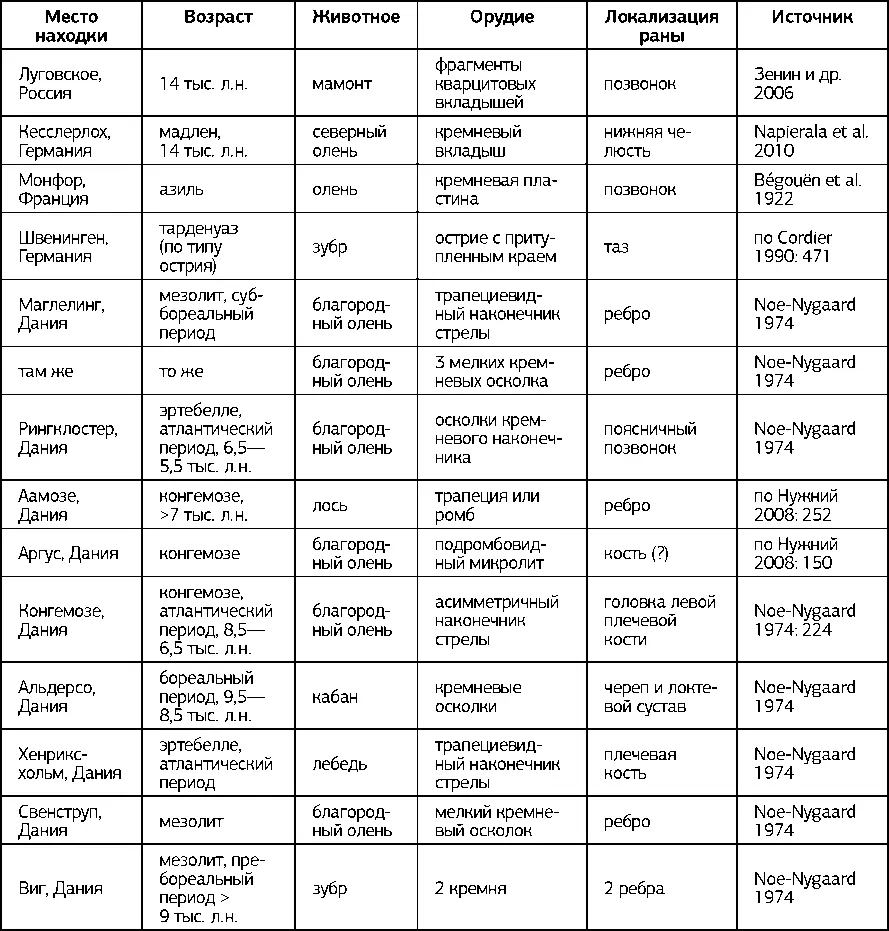

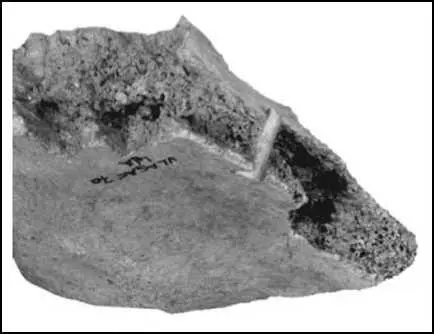

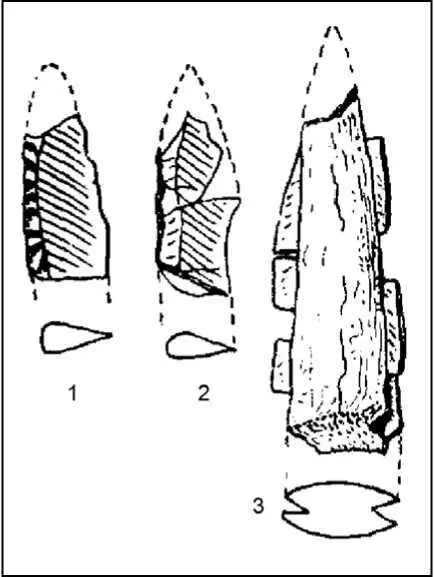

Рис. 7. Кебара, ранний натуф. Грудной позвонок человека с застрявшим в нем обломком кремневого орудия (по Bosquentin, Bar-Yosef 2004: 21, fig. 2).

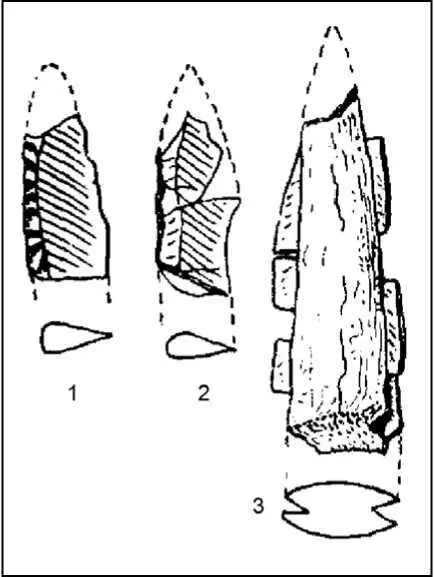

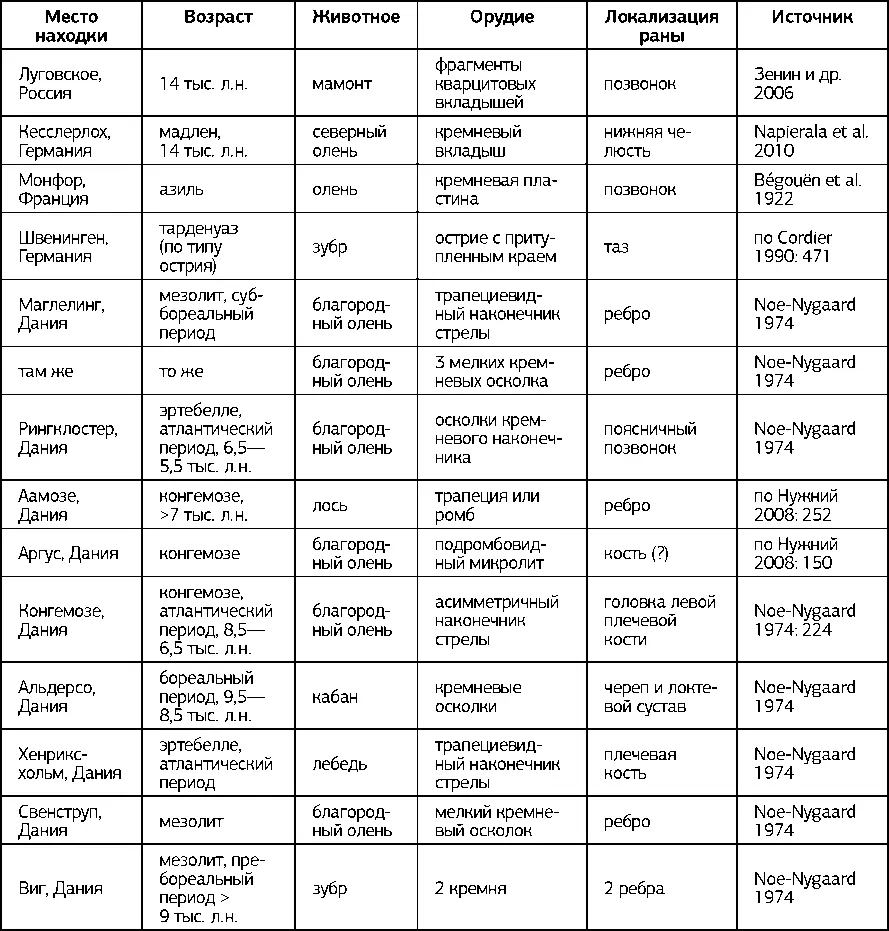

Рис. 8. Обломки кремневых пластин (наконечники стрел?) с притупленным краем (1,2) и костяного наконечника (копья?) с кремневыми вкладышами (3), найденных в ребре (1) и поясничных позвонках (2, 3) мужских скелетов из могильника Васильевка 3 (по Телепн 1961: 9, рис. 5).

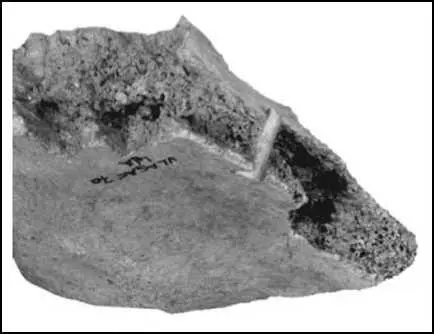

Рис. 9. Власац 4a. Мезолит. Часть подвздошной кости, пробитая костяным наконечником стрелы (по Rocsandic 2004: 66, fig. 15).

Делать какие-то определенные и далеко идущие выводы из приведенных данных было бы, наверно, преждевременно. Будущие полевые и камеральные (тщательное изучение старых коллекций) исследования еще могут существенным образом изменить наблюдаемую сейчас картину. Пока же позволительно лишь осторожно предположить, что отмеченное выше изменение относительной частоты находок костей людей и животных с вонзившимися в них фрагментами наконечников может быть отражением учащения вооруженных конфликтов и/или изменения их формы начиная с финала позднего палеолита. Такое предположение хорошо согласуется с теоретическими представлениями о социальных трансформациях, имевших место в период так называемой «революции широкого спектра» и в последующее время, когда вынужденный переход к усиленной эксплуатации «низкоранговых» ресурсов во многих регионах должен был повлечь за собой ужесточение территориального поведения и укрепить узы, связывавшие первобытные сообщества с определенными местностями (см., напр.: Вишняцкий 2005: 274–275). Более жесткое территориальное поведение, с одной стороны, и рост численности и плотности населения, с другой, неизбежно вели как к укрупнению и сегментации человеческих сообществ, усложнению их внутренней структуры, так и к усложнению взаимоотношений между разными группами и внутри групп. Конфликты и вооруженные столкновения могли в таких условиях участиться и приобрести более жесткий характер, чем раньше.

Читать дальше