На направление полета птиц во время миграции могут влиять другие факторы: ветер, наземные ориентиры, магнитные аномалии и т. д. Могут ли птицы корректировать свой путь после воздействия такого рода факторов? П. Эванс проанализировал осенний курс ночных мигрантов скандинавского происхождения, которые покидают Норвегию в юго-юго-западном направлении, проходят через южную Англию и западную Францию. Если при пересечении Северного моря птицы попадают под действие сильных восточных ветров, то их может снести и они пройдут вдоль северо-восточного побережья Британии. Продолжают ли птицы мигрировать в стандартном направлении, или они переориентируются к югу или юго-востоку, чтобы выйти на нормальный миграционный путь? Эванс проверил на ориентацию в круглых клетках смещенных с курса птиц, которых поймал северное Йоркшира. В этих опытах многие птицы проявили южную и юго-восточную направленность, т. е. пытались компенсировать смещение. Позже Эванс сравнил осенние и зимние находки обыкновенных горихвосток и мухоловок-пеструшек, окольцованных севернее Йоркшира, с отловленными на побережье южнее Йоркшира. Возвраты от смещенных птиц показали тоже географическое распределение как у несмещенных птиц. Эванс пришел к выводу, что эти два вида обладают способностью корректировать смещение.

Радарные наблюдения показывают, что летящие птицы компенсируют около ⅓ — ¾ влияния ветра на миграционный полет, изменяя скорость. Подсчеты Г. Кляйна показали, что у дальнего мигранта — садовой славки максимальное смещение достигает 900 км., которое составляет всего 1/10 миграционной дистанции для крайне дальних мигрантов, тогда как у черноголовой славки (ближнего мигранта) такая ошибка составляет около трети дистанции при условии, что птицы наполовину компенсируют влияние ветра. Вероятно, по этой причине, предполагает Кляйн, ближние мигранты избегают мигрировать в штормовую погоду, так как это может привести к большим ошибкам в миграционной дистанции.

Имеются данные, что во время осенней миграции молодые птицы имеют больший разброс направлений, чем взрослые птицы. В частности, Ф. Моор обнаружил это у саванной овсянки при сравнении ориентационного поведения в эмленовских клетках у молодых и взрослых птиц в Северной Дакоте. Он предположил, что различия в ориентации взрослых и молодых птиц отражают важность миграционного опыта. Молодые могут совершить больше ориентационных ошибок, они не имеют информации о конечной цели миграции. Более того, взрослые птицы могут знать некоторые участки трассы, где они останавливались в предыдущую миграцию.

В третьей главе показано, что некоторые виды птиц, в частности водоплавающие, имеют постоянные места остановок на трассе миграции, которые они знают и ежегодно используют для отдыха и восстановления жировых резервов. Таких мест на трассе может быть несколько. Поэтому вполне возможно, что взрослые птицы, имеющие миграционный опыт, применяют иную, чем обычно предполагают, стратегию перелета из гнездовых районов в зимовочные и наоборот.

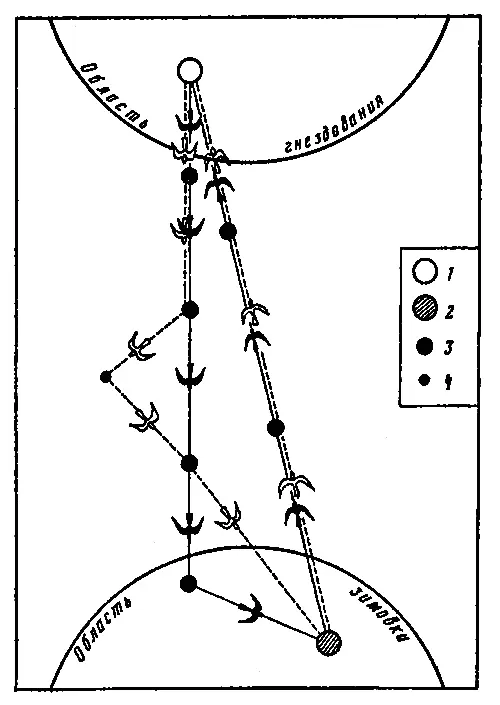

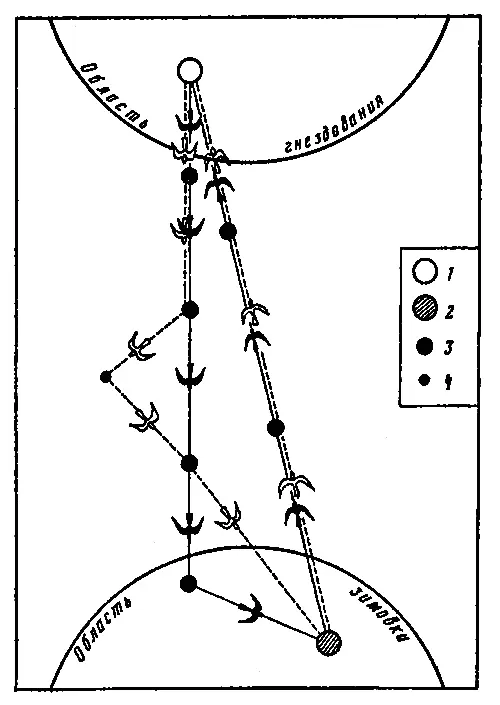

Рис. 36.Гипотетическая схема «поэтапной» миграции перелетных птиц при первом и последующих перелетах между гнездовым и зимовочным районами.

1 — район гнездования (цель весенней миграции), 2 — район зимовки (цель осенней миграции), 3 — основные места остановок птиц во время миграции (промежуточные цели осенней и весенней миграций), 4 — случайное место остановки при миграции (целью миграции не является).

Сплошная линия — путь первой осенней и весенней миграций, прерывистая линия — путь последующей миграции взрослой птицы.

Я думаю, что птицы, в первую очередь водоплавающие, могут осуществлять «поэтапную» стратегию миграции, которая заключается в том, что птицы летят от одного знакомого им места на трассе к другому и так до конечной цели (рис. 36). Если по какой-либо причине они сбиваются с курса (например, сносятся ветром), то они стремятся выйти в ближайшую знакомую им точку на трассе. Имеются факты, что смещенные птицы (см. описание опытов А. Пердека) стремятся выйти в тот район на трассе, где прервался их миграционный путь. Молодые птицы, которые впервые проходят трассу миграции, при выборе мест для остановки могут реагировать на поведение взрослых птиц, осевших для отдыха. У водоплавающих, аистов, журавлей, которые нередко летят семейными группами, взрослые птицы могут просто приводить молодых в традиционные места остановок. Иначе не объяснить, как сохраняются десятилетиями и даже столетиями эти места, иногда расположенные далеко в стороне от основного маршрута миграции, в качестве постоянных остановок (см. гл. 3). Попав в эти места, молодые птицы, вероятно, определяют их координаты и при последующих миграциях находят их без особого труда. Нередко птицы совершают петлеобразный перелет, когда осенний путь миграции не совпадает с весенним. В таком случае птицы могут иметь несколько фиксированных остановок на осенней и весенней трассе миграции (рис. 36). Таким образом, я предполагаю, что перелетный птицы могут осуществлять навигацию не только по отношению к основным целям, находящимся в гнездовой и зимовочной областях, но и по отношению к дополнительным целям, расположенным на трассе миграции, в районе линьки и др.

Читать дальше

![Вера Колочкова - Летят перелетные птицы [= Анино счастье] [litres, авторский текст]](/books/397806/vera-kolochkova-letyat-pereletnye-pticy-anino-scha-thumb.webp)