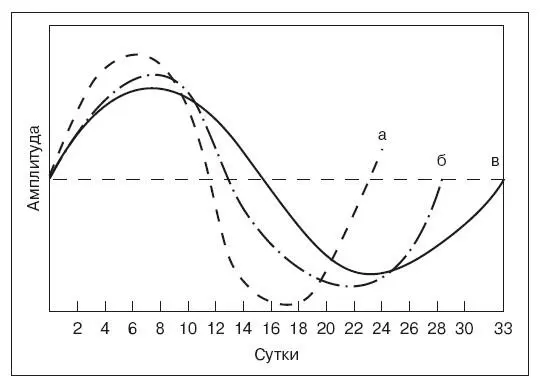

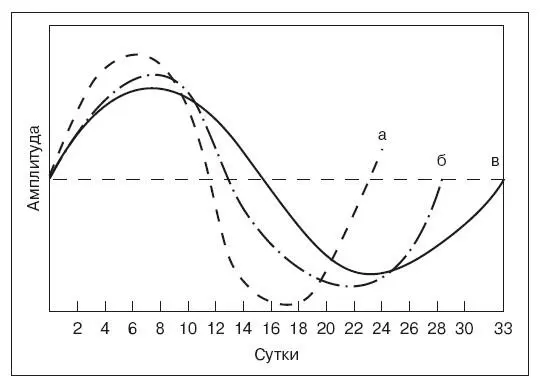

К околомесячным биоритмам (18–37 суток) можно отнести специфический биологический цикл женского организма – овариально-менструальный цикл – в среднем 28 дней, связанный с фазами лунного цикла, а также широко известные «флиссовские» биоритмы – физический, эмоциональный и интеллектуальный (рис. 77).

Рис. 77. Графическое изображение физического (а), эмоционального (б) и интеллектуального (в) циклов человека

Физический ритм (с периодом 23 дня) связан с колебаниями работоспособности, энергии организма; эмоциональный ритм (28 дней) – с изменениями настроения, реактивности организма; интеллектуальный (33 дня) – с переменами умственной работоспособности, сообразительности, памяти. Переходы от наивысших проявлений этих функций к наименьшим через нулевую линию являются самыми тяжелыми для организма. Это так называемые Крит и чес к и е дни, когда проявляется нестабильность и возможны нарушения соответствующих функций. В среднем критические дни одного из указанных трех циклов происходят примерно 1 раз в 6 дней, совпадения критических дней двух циклов (двойные критические дни) – 6 раз в году, а тройные – 1 раз в году (это самый опасный день). Чем выше уровень тревожности у человека, тем ярче проявляются околомесячные биоритмы. У спокойных, уверенных в себе людей амплитуда периодических колебаний функций выражена гораздо меньше.

На работоспособность человека большое влияние оказывают сезонные, годичные биоритмы, особенно снижая его возможности во время полярной ночи в Заполярье, при резких колебаниях климата на Дальнем Востоке.

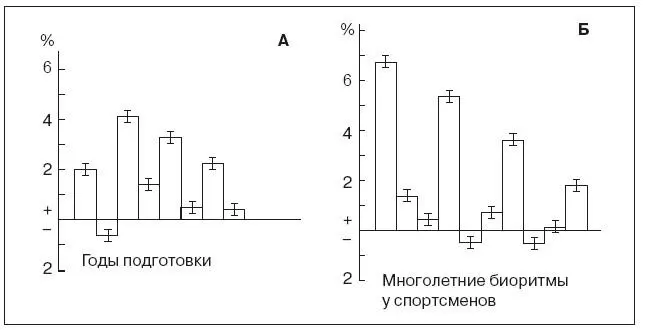

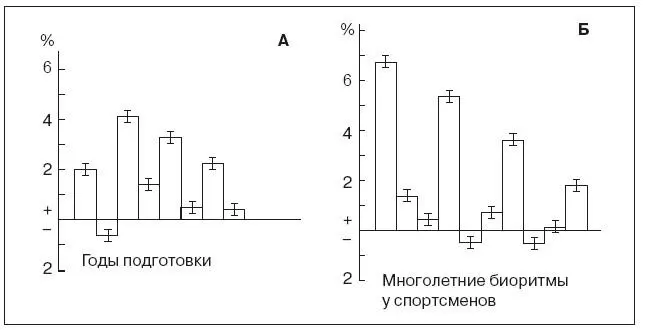

Большой статистический материал накоплен по изменению состояния здоровья и результативности спортивной деятельности на протяжении многолетних биоритмов (рис. 78). При этом выявлены достоверные их половые различия. У высоко-квалифицированных женщин-спортсменок основные достижения на чемпионатах мира и Олимпийских играх имеют колебания с периодом 2 года, а у мужчин-спортсменов – с периодом 3 года (Шапошникова В.И., 1984).

Рис. 78. Изменение величин прироста результатов (в %) по отношению к каждому предыдущему году:

А – у 16 легкоатлеток – призеров Олимпийских игр 1980 г. в беге на 400, 800 и 1500 м; Б – у 67 сильнейших метателей мира (по: В.И. Шапошникова, 1984)

Знание индивидуальных особенностей и половой дифференциации биоритмов необходимо педагогу и тренеру для рационального планирования процесса спортивной тренировки и составления длительных прогнозов в спорте. Их учет в тренировочном процессе не только позволит наиболее эффективно адаптировать спортсмена к нагрузке и получить высокие результаты, но и сохранить при этом здоровье и долголетие спортсмена.

В данном учебнике в краткой форме изложены особенности функционирования организма человека в обычных условиях, при спортивной деятельности и в процессе индивидуального развития. Знакомство с функциями различных органов и систем в названных условиях позволяет сформулировать несколько общих положений, касающихся интегративной деятельности организма человека в целом.

С позиций системного подхода, одно из них состоит в том, что в основе жизнедеятельности организма как единого целого лежит совокупная работа функциональных систем в их взаимодействии, что определяет сложные процессы адаптации к внешней и внутренней среде организма. Возникнув на основе условно-рефлекторной теории И. П. Павлова, представления о функциональных системах явились ее дальнейшим творческим развитием. Вместе с тем в процессе собственного развития сама теория функциональных систем вышла за рамки классической рефлекторной теории и оформилась в самостоятельный принцип организации физиологических функций.

Функциональные системы имеют отличную от рефлекторной дуги циклическую динамическую организацию, вся деятельность составляющих компонентов которой направлена на обеспечение различных полезных для организма результатов. Такое представление о характере функционирования организма имеет исключительное значение для понимания и решения прикладных проблем спортивной и возрастной физиологии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу