Шанс, что два человека имеют один и тот же генный профиль, равен одной миллионной, если только они не однояйцовые близнецы.

Генный профиль получают следующим образом:

1. Из любой ткани выделяют клетки.

2. Из ядра клеток выделяют ДНК.

3. ДНК разрезают на фрагменты при помощи рестрикционных ферментов.

4. Фрагменты отделяют друг от друга при помощи электрофореза.

Это процесс, при котором смесь взвешенных частиц в электропроводящем растворе подвергают действию электрического поля. Электрически заряженные ДНК движутся к противоположно заряженным электродам: позитивно заряженные движутся к катоду, а негативно заряженные — к аноду. Скорость передвижения различна и зависит от размеров фрагмента.

5. Фрагменты переносят на нейлоновую мембрану и подвергают так называемому саузерн-блоттингу. Нейлоновая мембрана помещается между гелем и листами промокательной бумаги. Фрагменты ДНК переходят в мембрану.

6. На мембрану наносят гидроокись натрия. Она разделяет ДНК на отдельные нити, не повреждая последовательности оснований.

7. Фрагменты ДНК идентифицируются посредством ДНК-зонда. Это часть ДНК с базовым основанием, комплементарным (взаимно дополняющим) к основанию минисателлитной ДНК. Зонд метят радиоактивным индикатором, который оставляет следы на рентгеновской пленке.

8. Рентгеновскую пленку помещают на мембрану и проявляют. В результате получают рисунок полосок, похожий на штрих-код товара. По ним видно, где зонд соединился с ДНК.

Географические барьеры оказывали основное влияние на образование новых видов. Если особи одной популяции не могут достичь особей другой популяции, то они не скрещиваются. Дрейф материков, образование гор и вулканическая активность часто создавали барьеры, разделявшие представителей одного вида. В озерах, представляющих собой остатки более крупных пресных водоемов, развивались различные подвиды рыб. Возьмем для примера радужную форель, обитающую в США. Все современные подвиды произошли от одного вида, который когда-то мог достичь любой точки водоема, ныне поделенного на отдельные озера и реки. В Великобритании сохранилась озерная форель, оказавшаяся в некоторых изолированных озерах, сохранившихся после таяния ледника.

В Австралии распространение разнообразных сумчатых и отсутствие плацентарных млекопитающих произошло в результате физического отделения материка от остальных частей света. Сумчатые возникли в Северной Америке, затем распространились по Южной Америке и Европе. Но в Северной Америке и в Европе они вымерли, потому что не могли выдержать конкуренции с плацентарными.

Однако из Южной Америки они пересекли Антарктиду и достигли Австралии. При отсутствии конкуренции со стороны плацентарных они образовали большое количество современных видов благодаря дивергенции и адаптивной радиации.

Острова возникают различными способами, такими, как прибрежная эрозия, вулканическая активность или образование кораллов, но в любом случае окружающая среда оказывает глубочайшее воздействие на эволюцию организмов. Естественный отбор приводит к быстрому изменению и разветвлению «иммигрантов».

Естественный отбор привел к образованию форм, значительно отличающихся от тех видов, что обитали изначально на островах, например дарвиновы вьюрки.

См. также статьи «Адаптивная радиация», «Аллопатрическое видообразование», «Дрейф материков», «Дарвиновы вьюрки», «Галапагос, острова», «Естественный отбор», «Ниша», «Репродуктивная изоляция».

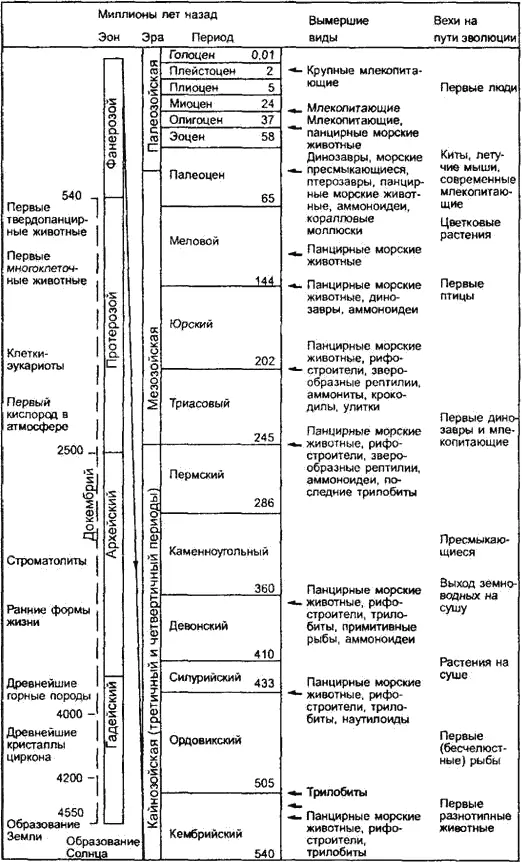

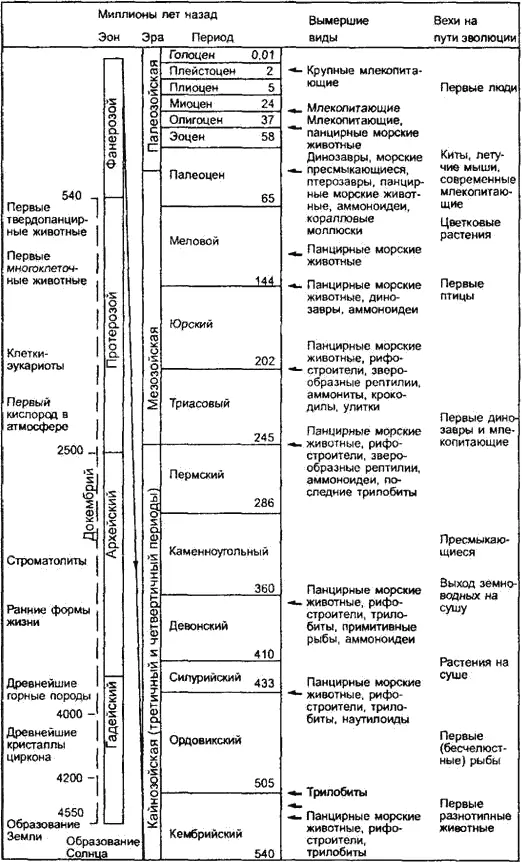

В свое время появление группы саговниковых растений создало настоящий эволюционный прорыв. Эти растения внешне напоминают пальму и имеют большие стволы с жесткими листьями у основания. Около 120 миллионов лет назад они были широко распространены по всей планете, но сегодня встречаются только в тропических и субтропических регионах. Это одни из первых семенных растений. Близкий родственник древних саговниковых вполне может претендовать на роль самого древнего растения в мире и с полным правом называться живым ископаемым. Это гинкго двулопастный ( Ginkgo biloba ), единственный уцелевший вид семейства и отдела гинкговых, современник динозавров. Он имеет уникальные вееровидные двулопастные листья, окаменелые останки которых встречаются в отложениях пермского периода (286–245 миллионов лет назад). По всей видимости, эти растения появились в каменноугольный период (360–286 миллионов лет назад).

Читать дальше