1 ...6 7 8 10 11 12 ...243 МА́ТРИКС, полужидкое мелкозернистое вещество, заполняющее внутриклеточные структуры (ядро, митохондрии и другие органоиды) и пространство между ними. Содержит белковые структуры в виде нитей и микротрубочек. Эта система называется цитоскелетом , выполняет опорную функцию, обеспечивает перемещение внутриклеточных структур и их взаимодействие.

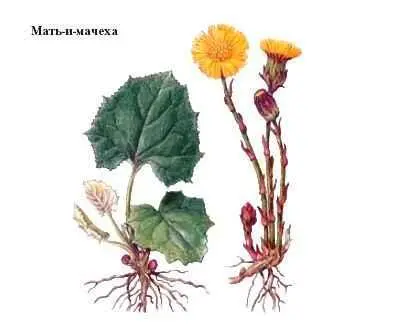

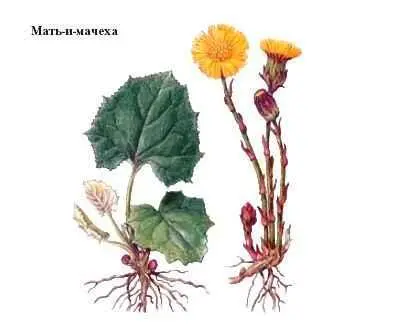

МАТЬ-И-МА́ЧЕХА, род растений сем. сложноцветных. Единственный вид – мать-и-мачеха обыкновенная – распространён в умеренных областях Евразии, в т.ч. в России. Растёт на пустырях, солнечных сухих откосах, вдоль дорог. Травянистый многолетник с длинным разветвлённым корневищем, на котором до появления листьев образуются цветоносы с чешуевидными листочками и одиночными верхушечными соцветиями-корзинками из жёлтых узких язычковых (краевых) и трубчатых (центральных) цветков. Семена снабжены хохолком. Появляющиеся по окончании цветения прикорневые листья округло-сердцевидные, редкозубчатые, сверху тёмно-зелёные, голые, холодные («мачеха»), снизу мягкие, бело-войлочные («мать»). Настой этих листьев применяют гл. обр. при заболеваниях верхних дыхательных путей.

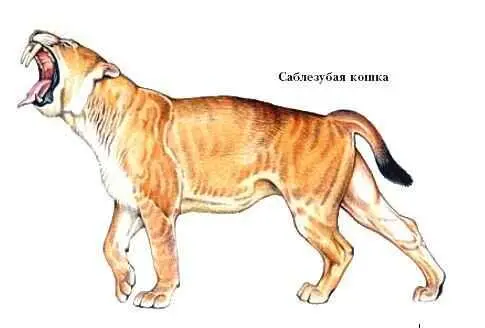

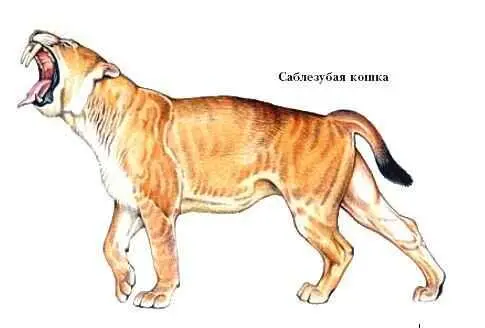

МАХА́ЙРОДЫ, род ископаемых саблезубых кошачьих. Включал несколько видов. Существовали в неогене (Евразия, Африка). Близкие роды саблезубых кошек известны с олигоцена до конца плейстоцена в Евразии, Северной и Южной Америке. Последним и самым крупным (крупнее современного тигра) был смилодон в Северной Америке, где вымер ок. 10 тыс. лет назад. Саблезубые кошки имели длинные и уплощённые (саблевидные) верх-ние клыки с зазубренными краями. Количество верхних и нижних коренных зубов было сокращённым, хищный зуб – очень большой. По бокам нижней челюсти имелись уплощённые и удлинённые костные лопасти, вдоль которых верхние клыки ложились при закрытой пасти. Ноги были довольно короткими, но массивными, хвост коротким. Клыками махайроды могли убивать крупных травоядных (носорогов, мастодонтов) и разрывать на части их трупы.

МЕДВЕ́ЖЬИ, семейство млекопитающих отр. хищных. Включает 7 видов. В Евразии живут белый медведь, бурый медведь, малайский медведь, губач, бамбуковый медведь, в Южной Америке – очковый медведь, а в Северной – барибал, или чёрный медведь. Обитают в лесах умеренных и тропических широт, один вид – в Арктике. Дл. тела 1,4—3 м; масса от 65 кг до 1 т. Стопоходящие. Окраска чёрная, бурая или белая, некоторые виды имеют светлые отметины на груди или вокруг глаз. Медведи (но не все виды) на зиму погружаются в длительный сон. Всеядные хищники, едят много растительной пищи. Хорошо лазают по деревьям. Гон летом. Медвежата рождаются в кон. зимы – начале весны массой 300—750 г. О потомстве заботится самка. Живут медведи долго, в неволе – до 45 лет. В Красной книге МСОП – белый медведь, губач, очковый медведь.

медици́на, система научных знаний и практиче-ская деятельность, целью которых является сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Медицина существовала с древнейших времён, о чём свидетельствуют дошедшие до наших дней труды Гиппократа и Авиценны ( Ибн Сина ), методы и приёмы лекарей Древнего Китая и Индии. Опытные знания, на которых основывалась медицина Средневековья, были дополнены анатомо-физиологическими открытиями А. Везалия , У. Гарвея , трудами Парацельса, А. Паре и др. Развитие научной медицины стало возможным с кон. 18 в. и в 19 в. благодаря достижениям естествознания, техники и др. наук. Возник ряд самостоятельных отраслей экспериментального и клинического направления – анатомия, физиология, терапия, хирургия и др. Большой вклад в развитие отечественной медицины внесли И.П. Павлов, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин и др.

За долгий путь развития медицина накопила и обобщила огромный практический опыт, использовала достижения науки, отмечая каждый этап всё более эффективными методами диагностики и лечения. В центре внимания медицины 21 в. – проблема «болезней цивилизации», борьба со СПИДом, злокачественными опухолями, а также наследственными болезнями с использованием достижений современной генетики.

МЕ́ДНЫЙ ТРОГО́Н, птица отр. трогонообразных. Обитает в Северной Америке. Встречается в полупустынях, смешанных лесах, зарослях колючего кустарника. Окраска оперения яркая, клюв короткий и широкий, разрез рта окружён щетинками. Ноги и крылья короткие, хвост длинный и ступенчатый. В феврале—июне питается в основном плодами, ягодами и семенами, в июле—октябре переходит на питание насекомыми. В период размножения медные трогоны образуют пары, в остальное время ведут одиночный образ жизни. Для гнезда обычно используют старые дупла дятлов, куда без всякой подстилки откладывают 2 яйца. Насиживают оба родителя в течение 17—20 сут. Птенцов выкармливают отрыжкой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу