Я́дерный сок(кариоплазма,кариолимфа, нуклео-плазма), содержимое клеточного ядра, заполняющее пространство между хроматином, ядрышком и другими структурами. Содержит различные ферменты, нуклеотиды, аминокислоты и другие вещества, необходимые для обеспечения синтеза нуклеиновых кислот и субъединиц рибосом , транспортируемых из ядра в цитоплазму. В ядерном соке находятся также нитевидные белковые молекулы, составляющие ядерный матрикс, который, подобно цитоскелету в цитоплазме, выполняет в ядре роль каркаса.

ЯДОВИ́ТЫЕ ГРИБЫ́, содержат ядовитые вещества – токсины. По характеру вызываемых отравлений их делят на 3 группы: с местным раздражающим действием, вызывающие пищевые отравления (напр., рядовка тигровая); вызывающие нарушение деятельности нервной системы ( мухомор красный и др., ряд рядовок, говорушек); смертельно ядовитые ( бледная поганка , мухоморы вонючий и весенний, паутинник оранжево-красный). Попав в организм человека, токсины гриба не сразу вызывают заметные болезненные симптомы. Только после наступления необратимых изменений в некоторых внутренних органах появляются первые признаки отравления.

ЯДОВИ́ТЫЕ ЖЕ́ЛЕЗЫ, железы, выделяющие яд. Ядовитые железы часто располагаются в основании жалящего или ранящего аппарата, в котором имеются протоки для стока яда, напр. у скорпионов, пауков, змей и др. Индийская плюющаяся кобра «выстреливает» 2 тонких струйки яда на 2 м, попадая в глаза врага. У некоторых позвоночных ядовитые железы входят в состав кожных желёз и выделяют ядовитый секрет на поверхность кожи, напр. у миног, лягушек-древолазов, жаб и др.

ЯДОВИ́ТЫЕ ЖИВО́ТНЫЕ, животные, содержащие в организме вещества, токсичные для особей других видов. Известно ок. 5 тыс. видов ядовитых животных (змеи, пауки, скорпионы, жуки-нарывники, гидры, актинии, медузы, древолазы, пчёлы, осы, некоторые рыбы и др.). Одни имеют специализированные ядовитые клетки (кишечнополостные), другие – ядовитые железы или токсические для других животных ткани (древолазы); некоторые оснащены также ранящим аппаратом ( стрекательные клетки , жало, шипы и др.). Яд используется ими для обездвиживания жертвы (змеи), для внекишечного переваривания (пауки), в целях защиты (малоподвижные ры-бы – скорпены и др., земноводные – жабы, древолазы, саламандры) и нападения при охоте. Наиболее быстродействующий яд имеют кишечнополостные – медузы и полипы (напр., зоантарий, яд которого в 100 раз сильнее яда кобры). Яд змей и пчёл применяют в медицине; слизь лягушек-древолазов туземцы используют для приготовления яда-кураре, которым они смазывают стрелы.

ЯДОВИ́ТЫЕ РАСТЕ́НИЯ, растения, вызывающие отравления человека и животных. Это свойство придаёт им наличие некоторых групп химических веществ, в част-ности алкалоидов и сапонинов. Они могут концентрироваться как во всём растении, так и в отдельных его органах. Детей особенно привлекают яркие ядовитые ягоды вороньего глаза, волчника. Отравление некоторыми растениями, напр. вехом и болиголовом, могут быть смертельными.

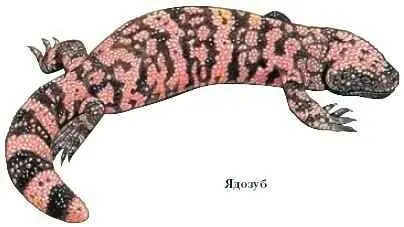

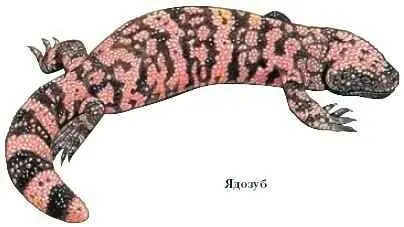

ЯДОЗУ́БЫ, семейство ящериц. Включает 1 род и 2 вида. Оба вида – единственные среди ящериц обладают ядовитыми железами, вырабатывающими сильный яд, способный умертвить крупное животное. Обитают ядозубы на юге североамериканского континента. Аризон-ский ядозуб живёт в пустынях на юго-западе США и в северо-западной Мексике, а мексиканский ядозуб – на западе и юго-западе Мексики. Дл. тела ядозубов 50—70 см, дл. хвоста 15—23 см. Тело вальковатое, с короткой массивной головой и сильными пятипалыми конечностями. Хвост толстый, в нём накапливается жир, который расходуется в период бескормицы. Большую часть суток ящерицы проводят в норах. Они роют их сами или используют норы других пустынных животных. Охотятся ядозубы на крупных беспозвоночных, ящериц, черепах, змей и грызунов, иногда пуская в ход свои ядовитые зубы. Все ядозубы внесены в Красную книгу МСОП.

ЯДРО́, органоид, присутствующий в клетках многих одноклеточных и всех многоклеточных организмов. В зависимости от того, есть в клетках оформленное ядро или нет, все организмы делят на две группы (надцарства) – эукариот и прокариот , т.е. ядра присутствуют только в клетках эукариот.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу