Однако и у размера зрачка есть свой предел, обусловленный двойственной природой света: это и волны, и частицы — фотоны. Фотоны, попадая в зрачок, создают статистический шум, который усиливается по мере сужения отверстия. И тогда нужно добавить хрусталик — линзу, которая без искажений сфокусирует луч на наиболее чувствительном участке клеток, где колбочки сидят особенно плотно, — например, в центральной ямке. Изображение обретает четкость, не теряя в яркости. Такая ямка есть у человека, но у дневных хищных птиц клеток в ней намного больше, благодаря чему, скажем, орел, видит муравья с высоты 10-этажного дома.

Для всех этих преобразований требуется всего несколько сотен тысяч лет эволюции. Не удивительно, что глаза, и камерные (у позвоночных), и фасеточные (у членистоногих), появились не позднее 530 миллионов лет назад, всего через 15–20 миллионов лет после возникновения этих организмов. В первую очередь — у подвижных хищников. Хищники и создали современный мир, что подтвердилось в последние два десятилетия. За эти годы в древних слоях, накопившихся в течение «кембрийского взрыва» — временного интервала стремительной эволюции живых существ (540–515 миллионов лет назад), палеонтологи нашли многочисленные остатки разнообразных морских хищных животных. Хищники вынудили прочих своих современников совершенствовать средства защиты, то есть эволюционировать. Но что предопределило быструю эволюцию самих хищников?

В жизни успешных хищников, будь то тигр, орел, стрекоза или человек, важную роль играют глаза. Может быть, разгадка кроется именно в развитии органов зрения? Достаточно «включить свет», и начнется бурное преобразование форм, размеров, цветов и поведения, то есть взрывная эволюция видов. Зоолог Эндрю Паркер из Музея естественной истории в Лондоне так и назвал свою идею, объясняющую причины «кембрийского взрыва», — «гипотезой включенного света». Ведь всего за несколько генных перестроек пропускающая свет дырка в покровах тела со светочувствительными клетками на дне превращается в совершенный орган.

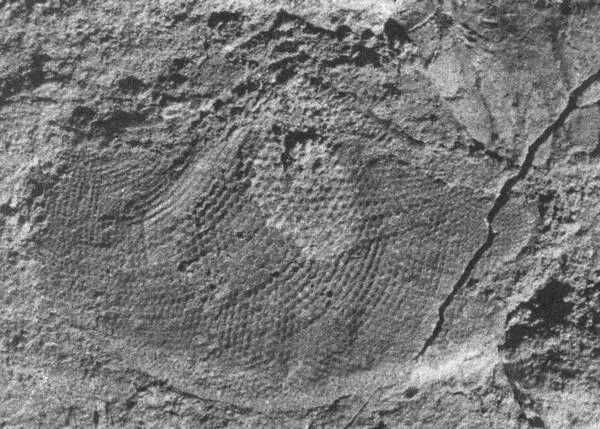

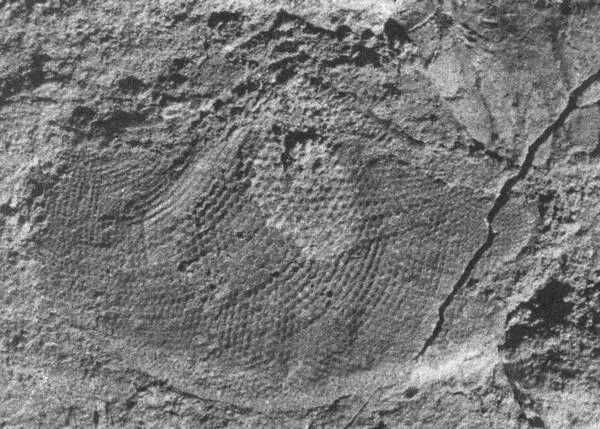

Глаз кембрийского аномалокаридида состоял из 3000 крупных фасеток; это морское животное хорошо видело даже в мутной воде. 515 миллионов лет Остров Кенгуру, Австралия. 5 мм в поперечник! (предоставлено Майклом Ли)

В раннекембрийском морском сообществе китайского Ченцзяна (520 миллионов лет) среди нехищных животных менее 5 процентов обладали глазами, а среди хищников — более половины. А в отложениях, которым 505 миллионов лет, палеонтолог Майкл Ли из Южно-Австралийского музея и его коллеги обнаружили отпечатки больших фасеточных глаз, прекрасно сохранившихся, благодаря минеральному замещению органического вещества (хитина). Их обладатель был зорким сумеречным хищником, высматривавшим жертвы из толщи воды. Подобные глаза характерны для большинства членистоногих. Каждый из пары фасеточных, или сложных, глаз состоит из множества — у стрекоз до 28,5 тысячи — структурных единиц омматидиев. А чем больше омматидиев, тем острее зрение, подобно тому как чем больше пикселей, тем четче картинка на мониторе. Наружная часть омматидия несет роговицу в форме правильного шестигранника и дополнительную линзу — хрустальный конус. Под ними располагаются удлиненные светочувствительные клетки с нервными окончаниями, образующими зрительный нерв. Омматидий окружен экранирующим пигментным слоем: сплошным у дневных насекомых или смещенным к линзе — у ночных. В последнем случае лучи света, попадающие на соседние омматидии, сходятся в определенной точке, что повышает чувствительность глаза. Из-за малого размера и обособленности омматидиев каждый из них проводит очень узкий пучок лучей, и изображение получается мозаичным.

Глаз кембрийского животного включал примерно 3 тысячи крупных омматидиев, в каждом из которых прекрасно выражена линза. Расположение и размер шестигранных линз указывают на то, что эти глаза принадлежали активному хищнику, способному видеть даже при тусклом освещении. По своему устройству они ни в чем не уступают фасеточным глазам наиболее совершенных насекомых — мух. Прежде глаза сравнимой сложности были известны у членистоногих, живших на 85 миллионов лет позже (у силурийских трилобитов). Животные с такими глазами, подобно современным стрекозам или хищным мухам ктырям, могли издалека разглядеть потенциальную добычу и просчитать скорость и направление ее движения. Что, собственно, и нужно для успешной охоты. Вполне возможно, что эти животные уже видели цветную картинку. Во всяком случае, раковинки и панцири многих существ имели радужную окраску благодаря тонкой штриховке на поверхности, которая по-разному преломляет лучи, расщепляя белый свет на цветные составляющие.

Читать дальше