Давно было понятно, что столь приятно выглядящий со стороны коллективизм подсечно-огневой общины чреват печальным историческим плодом — застоем. Он сковывает ее прогресс в отношении биологической эффективности и развития навыков повышения плодородия почвы.

В этом мире возможно только такое проявление индивидуальной инициативы (включая технологию земледелия), на которое еще до ее проверки дадут согласие все. Переделы никак не стимулируют учиться обрабатывать землю так, чтобы плодородие ее росло, а без этого нельзя расстаться и с подсечно-огневым земледелием. Действительно, стоит кому-то начать получать более высокий урожай благодаря своим правильно направленным усилиям, как соседи потребуют переделить этот надел. Биологи прибавляют еще одну беду, в такой популяции не отбирается земледельческий талант, такие люди могут заниматься сельским хозяйством хоть тысячу лет, а остаются к нему все так же неприспособленными. Из-за ослабления иерархии живущие «миром» общины утрачивают оборонительную структуру и рано или поздно будут захвачены какой-нибудь организованной боевой группой.

Во многих местах, в том числе в Западной Европе, в конце концов нехватка новых нераспаханных территорий заставила подсечно-огневых земледельцев перестать забрасывать поля и деревни, а вынужденная оседлость — учиться восстанавливать плодородие почвы агрономически. Этот процесс сопровождался неизбежным для нового способа ведения хозяйства угасанием коллективистских порядков и укреплением наследственного владения землей. В Восточной же Европе с ее безграничными лесами тактика забрасывания истощенных земель вместе с деревнями, а с ней и коллективистская психология общины, как бы законсервировались, и сначала землепашцев поработило растущее по восходящей крепостное право, а потом, после короткой передышки, его подменили социалистические формы ведения сельского хозяйства, окончательно лишившие земледельца не только хотя бы временного надела, но и всякой надежды на него, а с ними и остатков того любовного отношения к земле, без которого она ничего путного не родит.

Как же мы ее обустроим?

Особый путь русского земледелия с самого начала не был лучшим из возможных, и чем дальше, тем глубже заводил в тупик. Ни русского крепостного, ни колхозника сохранение и культивирование властями архаичного земледельческого коллективизма не сделали ни богатым, ни счастливым. Уже не первое столетие очевиден и выход из тупика — свободный земледелец на своей земле. Прыжок в это состояние казался страшным и помещику, и крепостному, как теперь он кажется страшным и председателю колхоза, и колхознику. Ведь недаром крепостное право в России не отмерло естественным путем, а было принудительно отменено царем-реформатором. Колхозы и совхозы тоже не отомрут сами, они будут всеми силами цепляться за свои привилегии — коллективную безответственность, круговую поруку, нерентабельность, дотации, списание долгов. Они не потерпят параллельного развития фермерского сектора в сельском хозяйстве страны. Они могут быть лишь распущены путем реформы сверху. Нужный России свободный земледелец не появится, пока его будущее не защитит право частной собственности на землю. Конечно, частная собственность на землю имеет много темных сторон, это не идеальная система. Но ничего лучшего человечеству для динамичного, эффективного сельского хозяйства найти не удалось.

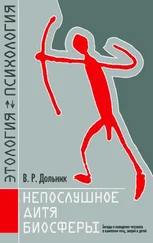

Жизнь — разгадка пола или пол — разгадка жизни?

Читаешь ли лекцию о поведении животных студентам, просматриваешь ли письма читателей, разговоришься ли с новыми людьми — обязательно всплывет тема, вынесенная в заголовок. Все думают об этом, и автор тоже не исключение. Так когда-то и Платон, уже в зрелом возрасте, посвятил теме двух противоборствующих эротов диалог «Пир».

Признание двойственной, биосоциальной природы поведения человека долгое время было признанием формальным, поскольку биологические инстинкты основы поведения человека оставались неизученными. Об инстинктивном поведении животных, а тем более человека, почти ничего не знали, и поэтому животную основу поведения человека придумывали кто как хотел. Только в последние несколько десятилетий этологи стали заполнять этот пробел. Выяснилось, что о воздействии на нас инстинктивных, передаваемых из поколения в поколение программ мы можем и не догадываться, хотя их позывам зачастую находим внешне вполне разумные объяснения.

Читать дальше