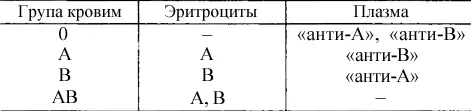

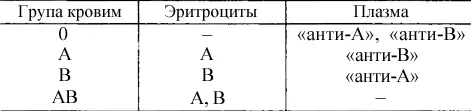

Так случилось, что плазма крови может содержать вещества, способные вступать в реакцию с веществами «А» или «В», отчего эритроциты, содержащие соответствующие субстанции, будут агрегировать , или агглютинировать (от латинского «склеиваться вместе»). Мы можем назвать субстанции, вызывающие агглютинацию эритроцитов группы А, «анти-А», а субстанцию, вызывающую агглютинацию эритроцитов группы В, – «анти-В». Человек с группой крови А, с «А» в своих эритроцитах неизбежно будет иметь субстанцию «анти-В» в плазме своей крови. Естественно, он не может иметь «анти-А», поскольку это вызвало бы агглютинацию его собственных эритроцитов, что привело бы к смерти.

Точно так же человек с группой крови В имеет в своей плазме «анти-А». Человек с кровью группы В, в эритроцитах плазмы которого содержатся как «А», так и «В», не может иметь ни «анти-А», ни «анти-В»; человек с кровью нулевой группы, в эритроцитах плазмы которого нет ни «А», ни «В», будет иметь и «анти-А» и «анти-В».

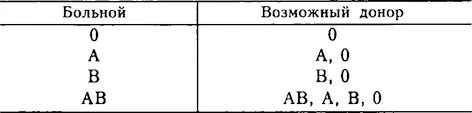

Эту ситуацию, вне всяких сомнений, может прояснить эта краткая таблица.

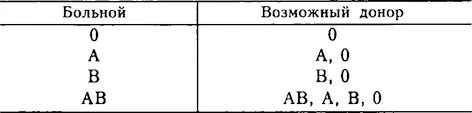

В идеале при переливании крови следует иметь как донора, так и реципиента с одной и той же группой крови. Предположим, случилось так, что у донора и реципиента группы крови разные. Допустим, кровь взяли у В-донора и перелили А-реципиенту. Есть два варианта агглютинации. Первый: у В-донора в плазме крови содержатся «анти-А». Эти «анти-А» вызывают агглютинацию эритроцитов А-реципиента. Это, однако, обычно не очень важно. Количество «анти-А» в плазме переливаемой крови не слишком велико, а то, что присутствует, быстро разжижается несколько большим количеством крови в собственном организме реципиента. Однако второй вариант гораздо серьезнее. У А-реципиента в плазме имеются «анти-В». Эритроциты в крови В-донора сами уже агглютинированы из-за большого количества «анти-В» в крови, переливаемой больному. Тогда то, что получает этот больной, в действительности совсем не кровь, а порция слипшихся эритроцитов, которые блокируют его кровеносные сосуды, часто с фатальным исходом.

Важной мерой предосторожности является предотвращение попадания эритроцитов, которые будут агглютинировать под действием плазмы реципиента. Для примера возьмем больного с группой крови А, у которого в плазме имеются «анти-В». Следовательно, он не должен получить эритроциты, содержащие субстанцию «В». Это исключает доноров с кровью группы В или АВ. Но это не исключает доноров с кровью группы А или с нулевой группой. Вы сами можете проследить, придерживаясь таких же рассуждений, что больной с группой крови В может получить кровь от донора с группой крови либо В, либо с пулевой, но никак не от доноров с группами крови А или АВ. Фактически нетрудно составить следующую табличку.

Как вы можете видеть, донор с нулевой группой крови подходит любому больному, поэтому его называют универсальным донором. (В действительности же какой-нибудь донор с группой А может вполне иметь достаточно «анти-А» или «анти-В» в своей плазме, чтобы вызвать осложнения у больных с группами А, В или АВ. Безопасней всего использовать донора с кровью той же группы, что и у больного.)

Когда происходит большая кровопотеря, потеря жидкости более опасна, чем потеря эритроцитов. Потеря жидкости может быть достаточно большой, чтобы, несмотря на все компенсаторные механизмы организма, образовалась нехватка жидкости для поддержания нормального кровяного давления, а это грозит гораздо большей сиюминутной опасностью, чем постгеморрагическая анемия.

В этом случае следует безотлагательно произвести переливание крови, а если ее негде взять, то плазмы. Кровяное давление окажется в норме, а с анемией можно будет справиться позже.

В использовании одной только плазмы есть свои преимущества. Плазма хранится лучше, чем цельная кровь. Ее можно даже заморозить или высушить в вакууме до порошка и хранить неограниченное время, а при необходимости достаточно лишь добавить стерильную дистиллированную воду. В плазме нет никаких красных кровяных телец, поэтому нет причин волноваться относительно группы крови.

Даже если нет потери самой крови, организм может в недостаточном количестве вырабатывать какой-нибудь основной компонент системы оксигенации. В этом случае он переживает ту же утомляемость и нетрудоспособность (если не падение кровяного давления), которые могут возникать из-за кровотечения. Наиболее очевидным вызывающим анемию сбоем химических механизмов организма является состояние, когда организм не вырабатывает гемоглобин, и при этом слабое место его составляющая – железо. За исключением атомов железа, все компоненты молекулы гемоглобина могут вырабатываться из многочисленных составляющих практически любой пищи. Ничто, кроме продолжительного непрерывного недоедания, не может воспрепятствовать процессу выработки гемоглобинового белка, но в этом случае возникнет выработка белков вообще, а не проблема одного только гемоглобина.

Читать дальше