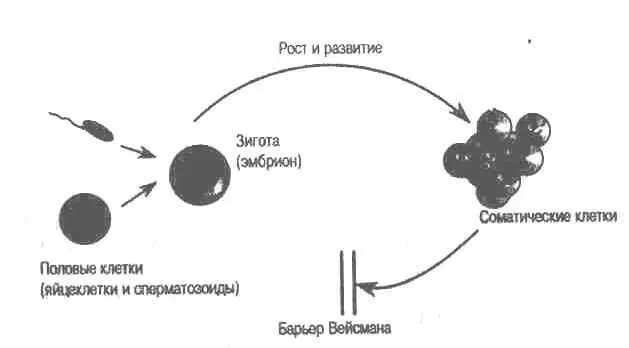

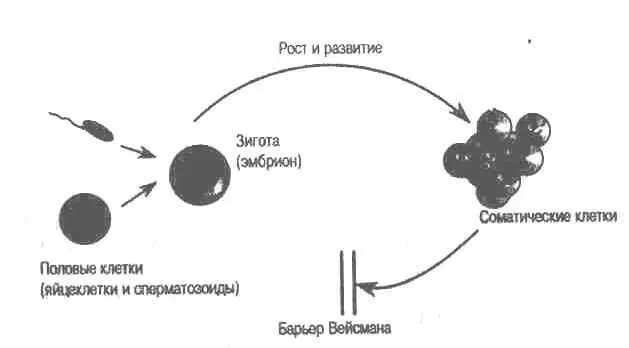

Почему же точка зрения Ламарка вызвала столько споров? В наши планы не входит полный анализ этого вопроса, однако некоторые исторические моменты борьбы дарвинизма и ламаркизма все же следует отметить. Во-первых, в 1885 г., через три года после смерти Дарвина, немецкий биолог Август Вейсман (Weismann), отвечая на вызов, брошенный теорией пангенезиса, провозгласил существование барьера между соматическими и половыми клетками (рис. 1.3), защищающего половые клетки от любого изменения тела. Вейсман пытался проверить, могут ли наследоваться приобретенные родителями увечья. Например, он вырезал аппендикс или другую ткань и показывал, что потомство не наследует этих нарушений. Но любой мыслящий человек и без этого знает, что иудейская традиция обрезания ни разу не привела к рождению мальчика без крайней плоти. Вейсман провел и другие эксперименты, в частности, с гидрой (Hydra). Однако наиболее известна его работа по отрубанию хвостов у только что родившихся крысят. В длившихся много поколений экспериментах Вейсман показал, что отрубание хвостов никогда не приводило к появлению бесхвостого потомства. Ученые, критиковавшие этот эксперимент, указывали, что такими опытами нельзя проверить идею Ламарка. Короткий обрубленный хвост — это модификация, индуцированная не крысой. А по Ламарку наследоваться могут только модификации, индуцированные ответом организма на условия среды. Если бы Вейсман изучал поведение потомков от крыс, лишенных хвостов, он вполне мог бы наблюдать мелкие наследственные модификации поведения (например, при кормлении, чистке, передвижении).

Рис. 1.3. Барьер Вейсмана. В 1885 г Август Вейсман провозгласил существование тканевого барьера, защищающего половые клетки от любого влияния сомы. На языке современных терминов это можно сформулировать так: мутации в соматических клетках (клетках тела) никогда не передаются в клетки зародышевой линии (репродуктивные клетки).

Существование вейсмановского барьера было якобы неопровержимо доказано в 1911 г. работой Кастла и Филлипса (Castle, Phillips) из Гарвардского университета. Они удалили яичники у белой морской свинки (альбиноса) и пересадили ей яичники черной морской свинки [4]. Белая мать-реципиент при скрещивании с нормальным белым самцом дала несколько черных потомков в течение шести-двенадцати месяцев после операции. Точно такой же результат наблюдался бы при скрещивании белого самца с черной самкой. Таким образом, новая «белая» сома не оказала никакого влияния на половые клетки в пересаженных «черных» яичниках. Однако подобные «острые» эксперименты можно критиковать по тем же причинам, что и отрубание хвостов. Нет никаких причин предполагать, что адаптивный ответ самок с пересаженными яичниками должен быть связан с генетическим контролем окраски шерсти.

Гипотезу Ламарка пытался доказать австрийский биолог Пауль Каммерер (Kammerer). Эта работа имела трагические последствия. Каммерер сообщил, что изменение полового поведения и некоторых других инстинктов у морских животных и земноводных может приводить к появлению потомства, имеющего те же поведенческие или морфологические черты, которые приобрели их родители в течение жизни. Его наиболее известные эксперименты проведены на жабах-повитухах Alytes obstetricians. Большинство видов жаб и лягушек спариваются в воде. Самцы этих видов крепко захватывают самку и долго (дни и недели) удерживают ее до тех пор, пока она не отложит икру.

Для того чтобы удерживать скользкую самку, у самцов на ладонях и пальцах имеются мозолистые и ороговевшие брачные бугорки. Alytes спариваются на суше, у них нет таких бугорков, так как кожа самок сухая и грубая. Пауль Каммерер обнаружил, что, если Alytes заставить спариваться в воде, как это делают другие жабы, то через несколько поколений у них появляются брачные бугорки. Это и есть приобретенный наследственный признак.

В начале двадцатого века эти эксперименты вызвали острую полемику, которая, в конце концов, завершилась тем, что профессор Кембриджского университета Вильям Бэтсон (Bateson) обвинил Каммерера в фальсификации. Артур Кестлер в своей книге Case of Midwife Toad («Дело жабы-повитухи») приводит документы по этому трагическому делу и утверждает, что обвинения не были в достаточной мере доказаны. Но удар был нанесен, и не выдержав оскорбления, в 1926 г. Каммерер покончил жизнь самоубийством. Недавно Марк Гиллман (Gillman) проанализировал этот исторический эпизод в книге Envy as a Retarding Force in Science, 1996 («Зависть как тормоз в науке»).

Читать дальше