«Некоторые цитологи придают нуклеиновой кислоте особо важное значение. Так, Демерец считает, что все гены являются лишь вариантами или даже просто изомерами нуклеиновой кислоты. Я никак не могу с этим согласиться, так как молекулярная структура нуклеиновой кислоты слишком проста и однородна. Ведь это, прежде всего, не белковая молекула. У всех животных и растений нуклеиновая кислота одинакова или почти одинакова: думать о миллионах изомеров этой молекулы не приходится. Я считаю поэтому, что нуклеиновая кислота никакого отношения к генам не имеет».

Поясним, что цитология — это область биологии, изучающая строение клетки. А мысль о том, что все гены являются изомерами нуклеиновой кислоты, не только красива, но и, как мы сейчас понимаем, по сути абсолютно верна. В данном случае Кольцов попал пальцем в небо из-за того, что слишком доверился биохимикам. А последние как раз в те годы стали почему-то склоняться к мнению, что ДНК — вообще не полимер, а совсем небольшая молекула, состоящая всего-то из четырех нуклеотидов (те самые «А», «Т», «Г» и «Ц»). Просто в ядре таких молекул очень много, вот и получается большая масса. Сам Кольцов не был биохимиком, поэтому не мог оценить, насколько эти данные надежны или ненадежны. Если бы он отважился допустить, что его открытая «на кончике пера» молекула наследственности не состоящий из тысяч аминокислот белок, а состоящая из тысяч нуклеотидов ДНК, это могло бы изменить всю мировую биологию. Но, насколько можно судить, Кольцову такое в голову не пришло. И никому другому в 1930-е годы — тем более.

Полемика Кольцова и Демерца хорошо показывает, сколь непрямыми путями обычно идет научная мысль. Две идеи, каждая из которых в отдельности была совершенно верна, столкнулись и разошлись. Слияния не произошло. Хотя ждать его оставалось уже совсем недолго.

Четвертый этап: эксперименты

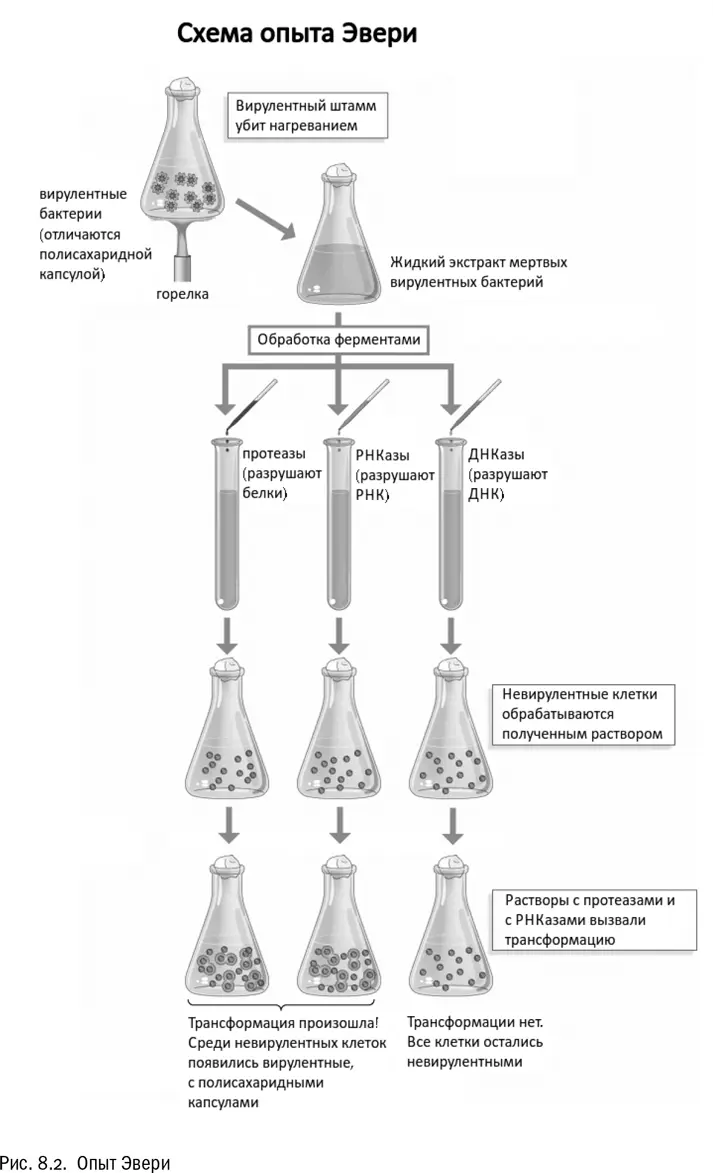

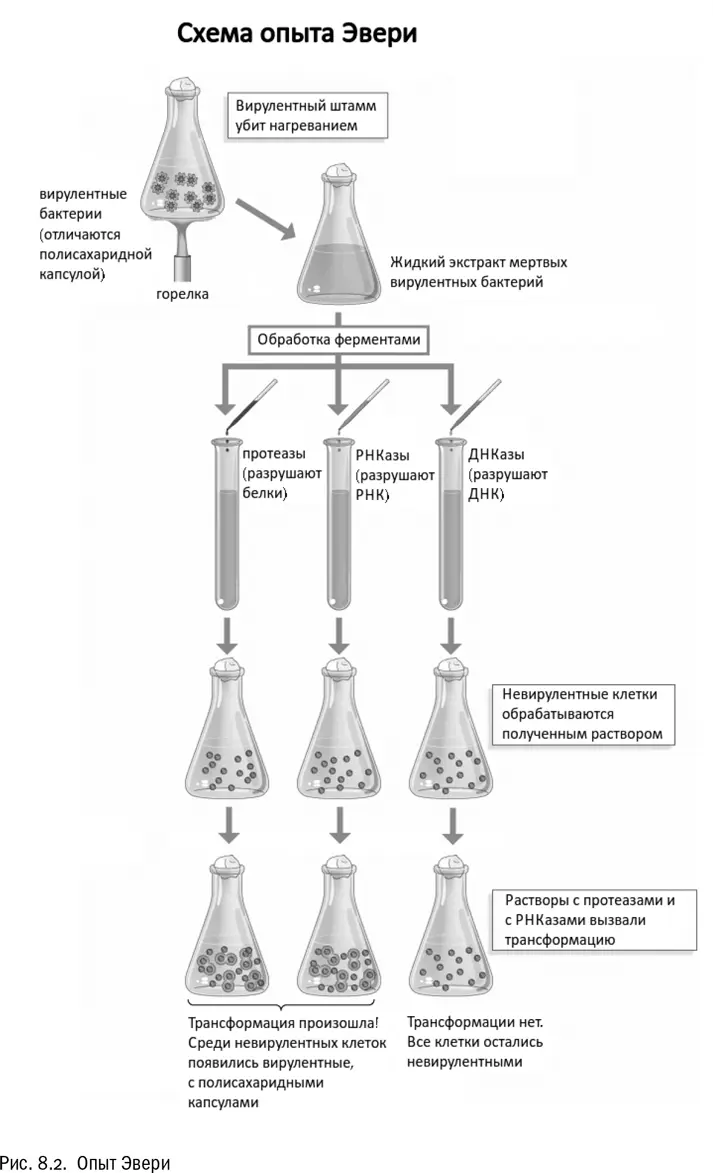

В 1944 году американский биолог Освальд Эвери экспериментально показал, что ДНК, и только ДНК может вызвать трансформацию одной разновидности бактерий в другую — в данном случае безопасного штамма пневмококка в болезнетворный, вызывающий инфекционное воспаление легких [56] Avery O. T., MacLeod C. M., McCarty M. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of Pneumococcal types // Journal of Experimental Medicine , 1944, V. 79, № 2, 137–158.

. Вот этот момент и следует считать открытием генетической роли ДНК (см. рис. 8.2).

Освальд Эвери на протяжении всей своей научной карьеры, больше 40 лет, занимался только пневмококками — бактериями, которые вызывают пневмонию. Тут надо сказать, что ему невероятно повезло с объектом. Сам факт, что некая таинственная «растворимая субстанция» может передаваться от одной бактерии к другой и навсегда менять наследственные свойства бактерии-реципиента, был открыт именно на пневмококках еще в 1920-х годах. Но вот ответ на вопрос, что это за субстанция такая, требовал очень тонких, технически сложных биохимических опытов, поставить которые долгое время никто не мог. Эвери стал первым. Он многие годы работал над этой темой, продолжил работу несмотря на то, что уже вышел в официальную отставку по возрасту, и добился-таки успеха (в момент выхода главной статьи ему было 67 лет).

На самом деле поворотная точка была пройдена в марте 1943 года, когда Эвери прочитал перед попечителями Рокфеллеровского фонда небольшой доклад, завершавшийся однозначным выводом: субстанция, способная вызывать стойкую трансформацию бактерий, — это ДНК. Задержка выхода статьи на год объясняется в основном тем, что с ее подачей медлили, обдумывая каждое слово. Эвери и его сотрудники прекрасно понимали, насколько важный результат они получили.

В том же 1944 году австралиец Фрэнк Макфарлейн Бёрнет опубликовал ключевой тезис: ДНК ведет себя так, как будто гены именно из нее и состоят. После работы Эвери этот вывод вроде бы напрашивался, так что выяснение приоритета тут выглядит похожим на знаменитый спор о том, кто первым сказал «э». Но на самом деле все было не так просто. Очень многие крупные биологи и после 1944 года все еще по инерции держались за убеждение, что гены состоят из белка, а ДНК — в лучшем случае всего лишь мутагенное вещество (правда, вызывающее какие-то уж очень странные предсказуемые мутации). Именно так поначалу решил, например, знаменитый генетик Феодосий Добржанский. Сам Эвери, насколько можно судить, колебался. И вообще, без споров не обошлось. Бёрнет — между прочим, выдающийся вирусолог и иммунолог, впоследствии совсем за другие заслуги получивший Нобелевскую премию, — оказался смелее большинства мэтров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу