Некоторые тушканчики, тоже живущие в пустынях или полупустынях, запасают жир подобно верблюдам и в тех же целях, но не в горбе, а в хвосте. Они так и называются — толстохвостые тушканчики.

А теперь познакомимся еще с одним важным для нас веществом — фосфорной кислотой, имеющей формулу H 3PO 4. Структура у нее довольно простая. Мы уже знаем, что валентность фосфора — 5 (см. главу 1). В фосфорной кислоте к атому фосфора присоединены четыре атома кислорода, один двойной связью, а все остальные одинарными. К этим последним присоединены атомы водорода. Когда фосфорная кислота находится в растворе, атомы водорода (вернее, протоны) могут отрываться, превращая фосфорную кислоту в анион. Здесь, как и раньше, надо иметь в виду, что «фосфорная кислота» и «фосфат» (то есть ее анион либо соль) в биохимии почти синонимы. В подавляющем большинстве случаев эти понятия свободно заменяются друг на друга. Очень часто название «фосфорная кислота» заменяют на «фосфат» просто для краткости.

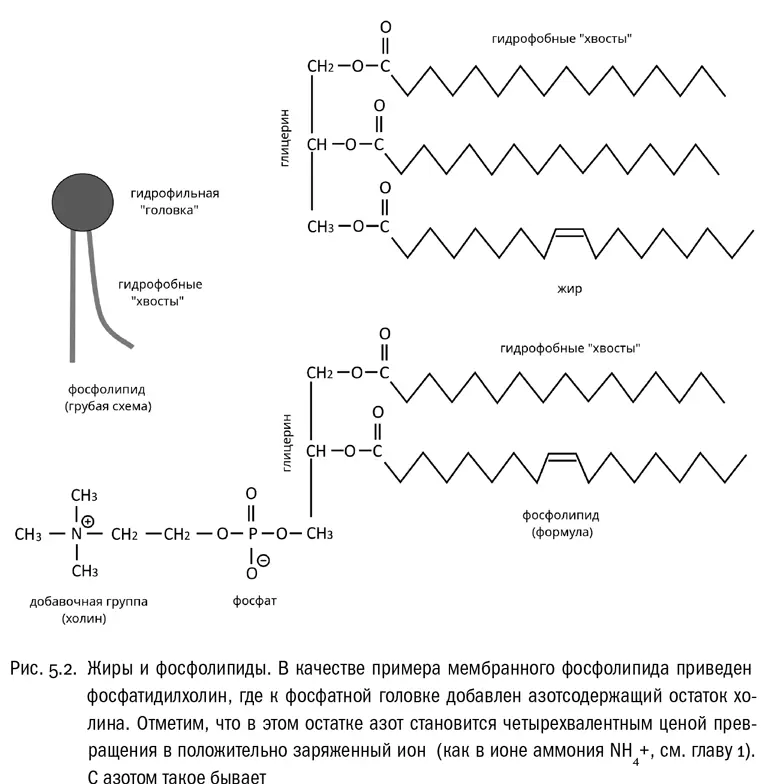

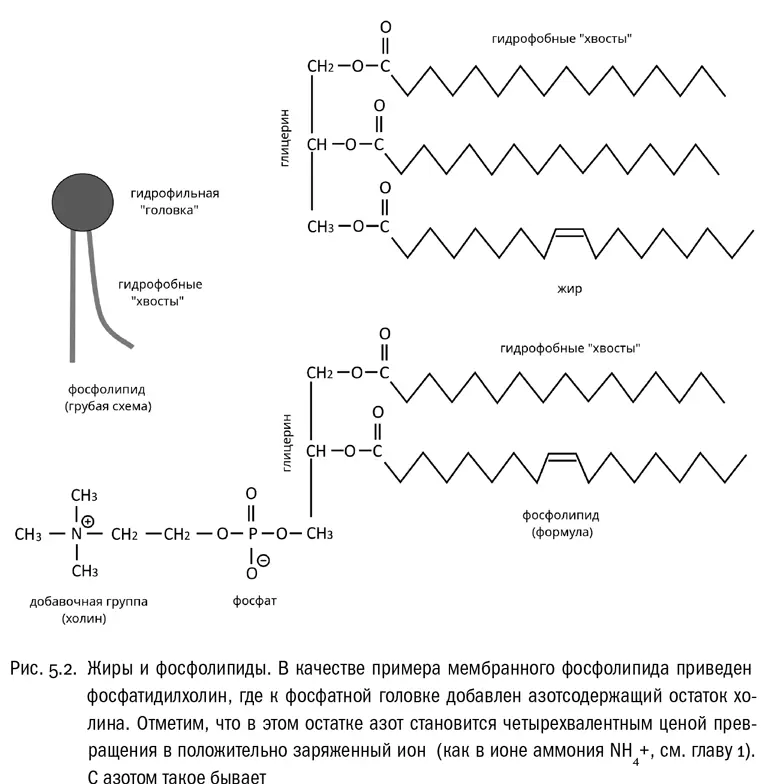

Фосфорная кислота может участвовать в образовании сложных эфиров точно так же, как и карбоновые кислоты (см. рис. 5.2). Сложный эфир глицерина, двух жирных кислот и фосфорной кислоты называется фосфолипидом . Это — исключительно важный для биологии класс соединений. Можно сказать, что фосфолипид — это жир, у которого вместо одного из остатков жирных кислот тем же способом присоединен фосфат. Такая молекула состоит из гидрофильной «головки» (включающей остатки глицерина и фосфата) и двух гидрофобных «хвостов» (жирных кислот). При фосфате бывают еще добавочные боковые цепи, у разных фосфолипидов разные.

Два особенно широко распространенных фосфолипида — фосфатидилхолин и фосфатидилсерин. В фосфатидилхолине дополнительной боковой цепью при фосфате служит холин, небольшая азотсодержащая органическая молекула (см. рис. 5.2Г). А в фосфатидилсерине к фосфату присоединена аминокислота серин. В другие биохимические детали нам тут вдаваться не стоит, общие свойства фосфолипидов все равно гораздо важнее. А состоят они в том, что любой фосфолипид — это ярко выраженная амфифильная молекула, состоящая, если совсем уж попросту, из одной большой гидрофильной «головки» и двух длинных гидрофобных «хвостов».

Мы уже знаем, что никакие липиды не растворяются в воде. Что же будет, если их с водой все-таки принудительно смешать? Правильно: молекулы липидов начнут слипаться друг с другом своими гидрофобными частями, как бы защищая их от контакта с водой, и это называется гидрофобным взаимодействием. А гидрофильные части молекул будут, наоборот, втягиваться в воду, ориентируясь в сторону ее толщи. Это типичное поведение амфифильных веществ.

Будем для определенности называть гидрофильную часть любого липида «головкой», а гидрофобную — «хвостом». И мы увидим, что при смешивании с водой молекулы липидов могут группироваться тремя способами (см. рис. 5.3):

• мицелла — шарообразное скопление, где «хвосты» обращены внутрь, минимизируя контакт с водой, а «головки» — наружу. Ничего, кроме самих молекул липидов, мицелла не содержит. Мицеллы особенно легко образуются из молекул, где «головка» по диаметру превосходит «хвост», то есть молекула имеет форму конуса. Таковы, например, молекулы жирных кислот;

• бислой , в котором два слоя аккуратно выстроенных молекул липидов обращены «хвостами» друг к другу, а «головками» к водной толще. В этом случае гидрофобные области обоих слоев взаимодействуют друг с другом, не касаясь воды. Бислой легче всего образуется, если ширина «головки» и «хвоста» молекулы (или всех ее «хвостов» вместе) одинакова, то есть молекула цилиндрическая. Именно так устроены молекулы фосфолипидов;

• везикула — пузырек, представляющий собой бислой, замкнувшийся в сферу. Такое замыкание происходит довольно легко, потому что края бислоя всегда неустойчивы — ведь гидрофобные «хвосты» там обнажаются. В везикуле же никаких свободных краев больше нет. Внутри везикулы находится полость, заполненная той же водой, что и снаружи.

Итак, жирные кислоты охотнее образуют мицеллы, а фосфолипиды — бислои, замыкающиеся в везикулы. Вот именно таким бислоем и является клеточная мембрана. Она состоит из двух слоев фосфолипидов, обращенных гидрофобными «хвостами» друг к другу. (На самом деле так устроена мембрана не абсолютно всех клеток, а только подавляющего большинства, но про исключения мы поговорим позже.) Как правило, клеточная мембрана не имеет никаких свободных краев, она полностью замкнута. То есть вся клеточная мембрана — это, в некотором смысле, одна сильно разросшаяся везикула.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу