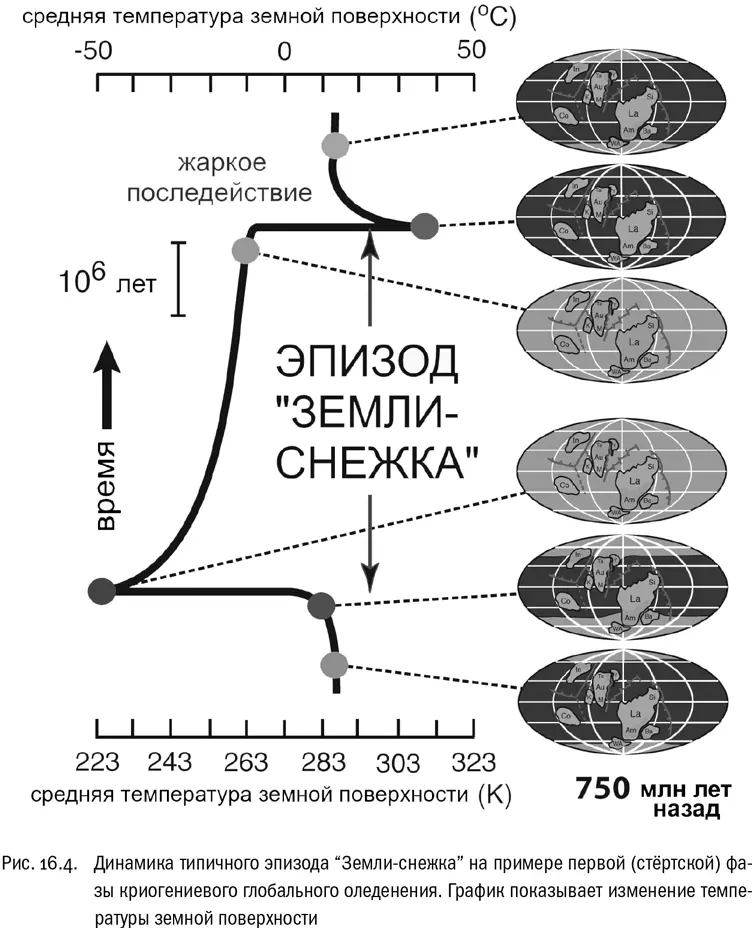

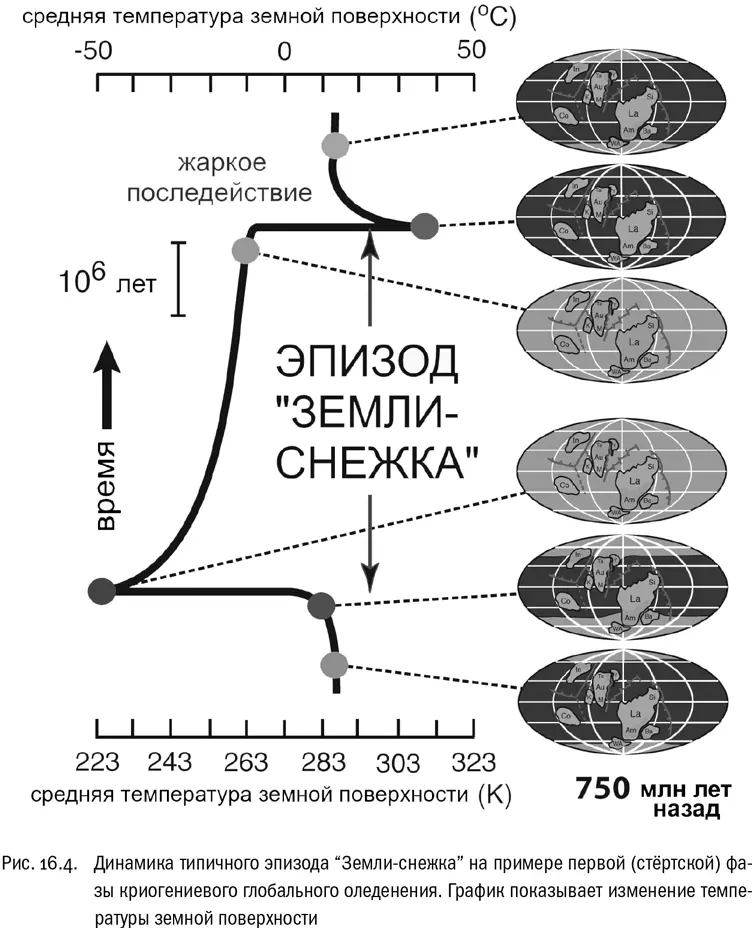

Окончания эпизодов «Земли-снежка» тоже были по-своему драматичны. Во время всепланетных оледенений все процессы, связанные с поглощением больших объемов углекислого газа, в буквальном смысле замораживались. А между тем вулканы (работу которых никто не останавливал) выбрасывали и выбрасывали CO 2в атмосферу, постепенно доводя его концентрацию до огромных величин. В какой-то момент ледяной щит уже не мог сопротивляться парниковому эффекту, и тогда начинался лавинообразный процесс разогрева планеты (см. рис. 16.4). Буквально за несколько тысяч лет — то есть геологически за мгновение — весь лед таял, освободившаяся вода заливала значительную часть суши мелкими окраинными морями, а температура земной поверхности, судя по расчетам, подскакивала до 50 °C [458] Kirschvink J. L. Red Earth, White Earth, Green Earth, Black Earth // Engineering and Science , 2005, V. 68, № 4, 10–20.

. И только после этого начинался постепенный возврат Земли к «нормальному» для нее внеледниковому состоянию. За время криогения весь этот цикл был пройден минимум дважды.

Эпоха «Земли-снежка» закончилась 635 миллионов лет назад. Начался последний период протерозоя — эдиакарий (635–542 млн лет назад). Теперь нам будет удобнее вести счет времени не на миллиарды лет, а на миллионы — это наглядно показывает, насколько события ускоряются. Хотя, возможно, дело просто в том, что они к нам ближе и от них сохранилось больше следов.

Раньше эдиакарий называли вендом , в честь нескольких групп древних индоевропейских племен — венедов (от этого же слова, по-видимому, произошло название города Венеция). К сожалению, сейчас это красивое наименование сохранилось лишь как нестрогий синоним.

Главным событием эдиакария (нельзя не добавить: с нашей антропоцентричной точки зрения) следует назвать появление многоклеточных животных. Датировать это событие нелегко. В палеонтологической летописи эдиакария хватает свидетельств перехода к многоклеточности животного типа — правда, чем они более ранние, тем более спорные [459] Chen L. et al. Cell differentiation and germ-soma separation in Ediacaran animal embryo-like fossils // Nature , 2014, V. 516, 238–241.

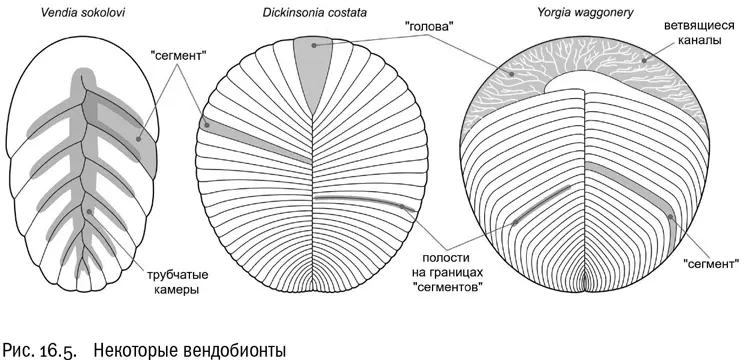

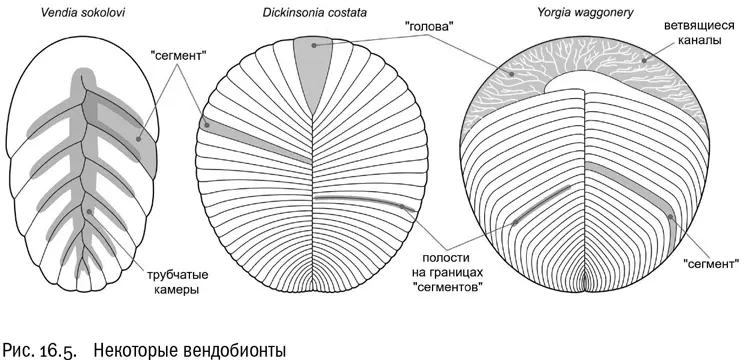

. Во второй половине эдиакария в изобилии появляются вендобионты — крупные (до метра длиной) загадочные существа с плоским дисковидным или листовидным телом, состоящим из множества однотипных повторяющихся «сегментов» (см. рис. 16.5). «Сегменты» здесь поставлены в кавычки, потому что сегментация вендобионтов почти наверняка не имеет ничего общего с сегментацией настоящих многоклеточных животных. Сам термин «вендобионты» предложил немецкий палеонтолог Адольф Зейлахер, который считал этих существ совершенно особой формой жизни — гигантскими многоядерными клетками [460] Seilacher A. Evolutionary innovation versus ecological incumbency // Planetary Systems and the Origins of Life. Cambridge, 2007. 193–209.

.

Действительно, есть серьезные основания считать, что вендобионты были во многих отношениях ближе не к многоклеточным животным, а к амебам или грибам (между прочим, и у тех и у других большие многоядерные клетки не редкость). Они совершили попытку выхода в крупный размер, которая сначала привела к успеху, но в итоге кончилась неудачей: в конце эдиакария вендобионты вымерли.

При этом надо учитывать, что вендобионты были очень разнообразны. Не факт, что их вообще можно хоть в каком-то приближении считать единой группой. Это скорее эволюционный уровень. И несмотря на то, что большинство вендобионтов никаких потомков не оставило, от кого-то из них вполне могли напрямую произойти некоторые современные животные — например, такие типы, как пластинчатые и гребневики [461] Sperling E. A., Vinther J. A placozoan affinity for Dickinsonia and the evolution of late Proterozoic metazoan feeding modes // Evolution & Development , 2010, V. 12, № 2, 201–209.

[462] Tang F. et al. Eoandromeda and the origin of Ctenophora // Evolution & Development , 2011, V. 13, № 5, 408–414.

. В эдиакарских корнях этих эволюционных ветвей нет ничего невероятного.

Самое древнее, абсолютно бесспорное ископаемое многоклеточное животное называется Kimberella quadrata (см. рис. 16.6). Это двусторонне-симметричное существо длиной до 15 сантиметров, ползавшее по морскому дну. Характер изменений формы тела найденных кимберелл (а найдено их много, в разных частях света) вместе с отпечатками следов не оставляет никаких сомнений, что они активно ползали, растягиваясь, сжимаясь и изгибаясь с помощью мышц. Характерные признаки кимбереллы — вытянутое, но компактное тело с ногой (мускулистой нижней поверхностью) и мантией (складкой, окаймляющей туловище). По этим признакам она очень похожа не на кого-нибудь, а на моллюсков [463] Ivantsov A. Y. New reconstruction of Kimberella, problematic Vendian metazoan // Paleontological Journal , 2009, V. 43, № 6, 601–611.

. Есть мнение, что у кимбереллы была даже радула — свойственный моллюскам «язык» с хитиновыми зубцами, приспособленный для соскребания водорослей [464] Seilacher A., Hagadorn J. W. Early molluscan evolution: evidence from the trace fossil record // Palaios , 2010, V. 25, № 9, 565–575.

. Так или иначе это уже по всем статьям настоящее многоклеточное животное — с мышцами, нервной системой, ротовым аппаратом и вообще всем, что такому животному полагается иметь.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу