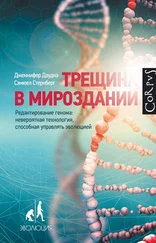

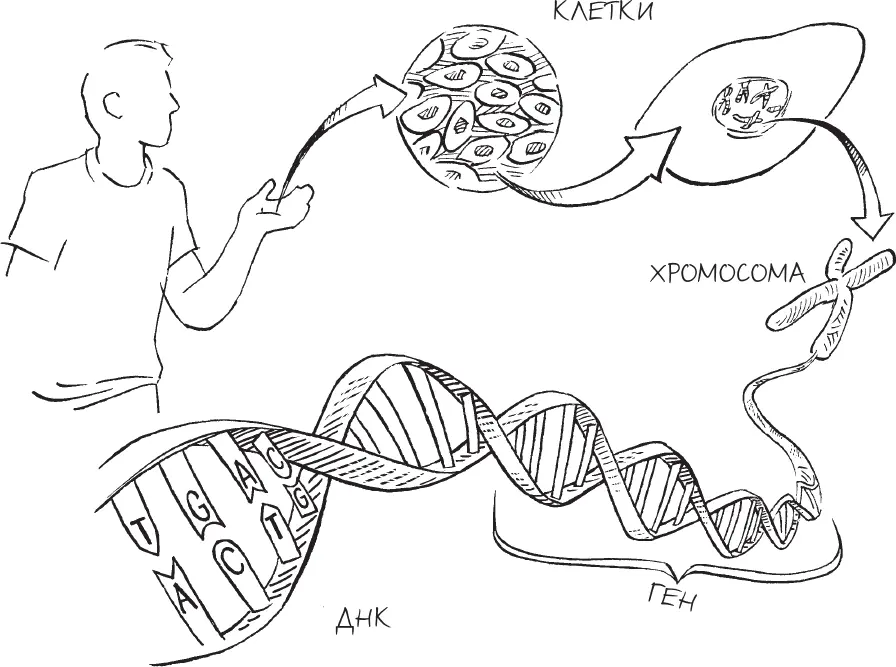

Термин “геном”, предложенный в 1920 году немецким ботаником Гансом Винклером и, возможно, образованный слиянием слов “ген” и “хромосома”, описывает всю совокупность наследственного материала в клетке организма [14] J. Lederberg, “’Ome Sweet ’Omics – A Genealogical Treasury of Words”, Scientist , April 2, 2001.

. В большинстве случаев он идентичен в каждой клетке любого организма (за исключением отдельных клеток с мутациями). В геноме содержится информация – инструкции, согласно которым организм любого живого существа растет, поддерживает себя и передает гены потомкам. У одного организма геном вызывает развитие плавников и жабр для движения и дыхания под водой; у другого – рост листьев и выработку хлорофилла для получения энергии из солнечного света. Присущие нам физические черты: зрение, рост, цвет кожи, предрасположенность к недугам и т. д. – соответствуют информации, закодированной в наших геномах.

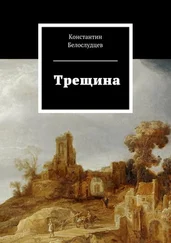

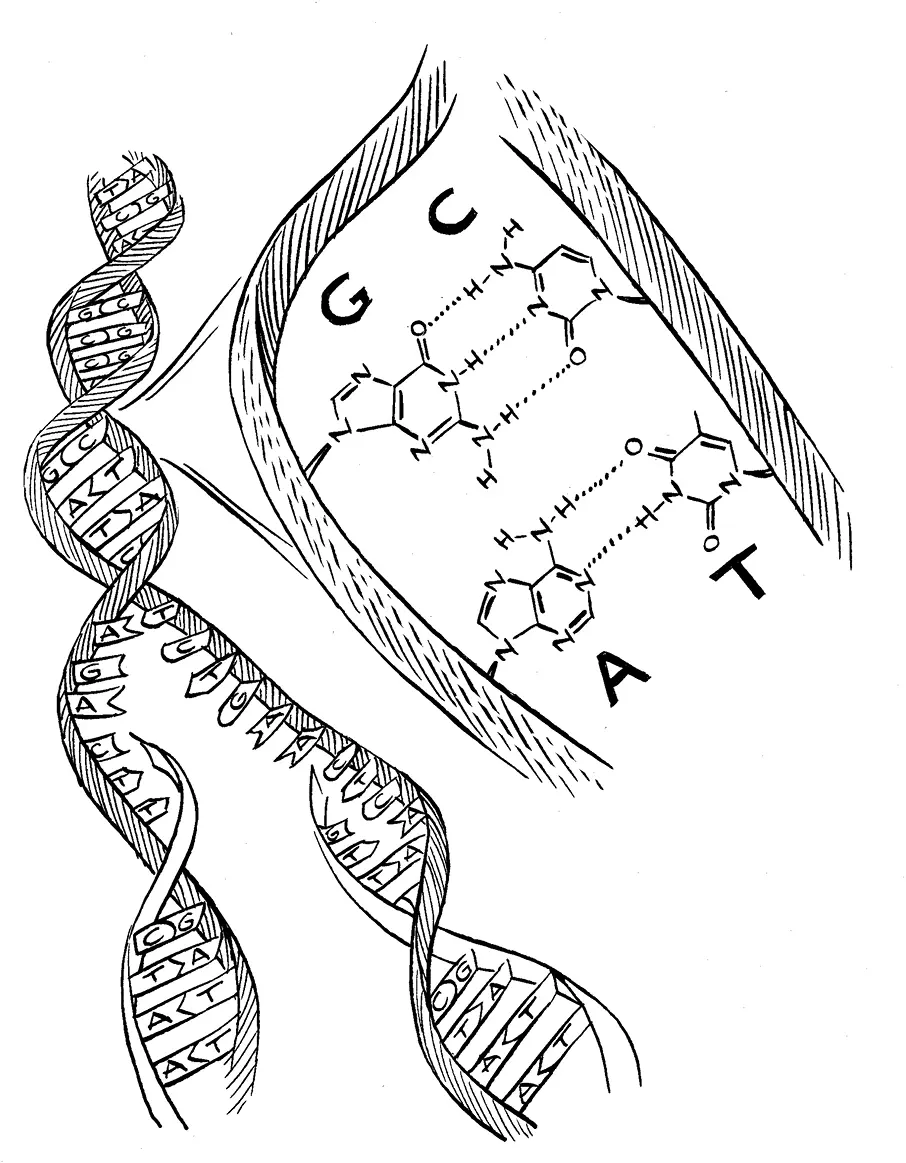

Геном образуют молекулы, которые называются дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) и состоят всего лишь из четырех различных видов структурных элементов – нуклеотидов, тех самых “букв” ДНК: А, Г, Ц и Т. Эти буквы – сокращения названий химических групп, азотистых оснований, которыми нуклеотиды отличаются друг от друга: аденин, гуанин, цитозин и тимин. “Буквы” молекул связаны в длинные одинарные цепочки. Две такие цепочки образуют знакомую нам всем спиральную структуру.

Эта структура чем-то напоминает лесенку, скрученную в длинную двойную спираль. Две цепочки ДНК оборачиваются друг вокруг друга вдоль центральной оси, а сахарофосфатный остов каждой цепи остается на внешней стороне спирали; если продолжить сравнение, можно сказать, что эти элементы как бы образуют перила лестницы. При таком расположении элементов азотистые основания четырех типов оказываются в центре спирали и находятся ближе всего к оси, встречаясь в середине молекулы; это “ступеньки” лестницы. Элегантная черта этой структуры – набор химических взаимодействий, благодаря которым цепочки связаны в каждой ступеньке. Это своего рода “молекулярный клей”: “буква” А с одной цепочки всегда образует пару с “буквой” Т на другой цепочке, а Г – с Ц. Эти пары “букв” называют парами оснований.

Двойная спираль прекрасно демонстрирует молекулярные основы наследственности; именно с помощью этой структуры относительно простое химическое соединение ДНК может при делении клетки передавать генетическую информацию двум дочерним клеткам; таким же образом информация может в дальнейшем распространяться в каждую клетку целого растения или животного. Благодаря тому, что молекула состоит из двух цепочек, и тому, что существуют правила, согласно которым эти цепочки соединяются (А – только с Т, Г – только с Ц), каждая из них представляет собой точный шаблон для соответствующей пары [15] Такое соответствие называется комплементарностью, а правило, по которым одно азотистое основание становится напротив другого, называют правилом (или принципом) комплементарности.

.

Структура двойной спирали ДНК

Незадолго до деления клетки две цепочки разделяются ферментом, который “расстегивает” двойную спираль прямо по центру, будто застежку-“молнию”. После этого другие ферменты подбирают новую пару для каждой цепочки, используя те же самые правила для формирования пар оснований, в результате чего образуются две точные копии оригинальной двойной спирали.

Мое собственное знакомство с двойной спиралью ДНК совпало с другим моим открытием: оказывается, ученые способны изучать молекулы, слишком маленькие для того, чтобы их можно было разглядеть даже в самый мощный оптический микроскоп. Мне было около двенадцати, когда я, вернувшись однажды домой из школы, обнаружила на своей постели потрепанную книгу Джеймса Уотсона “Двойная спираль” (мой отец иногда выбирал для меня ту или другую подержанную книгу в букинистическом магазине, чтобы посмотреть, не заинтересует ли она меня). Я подумала, что это какой-то детектив (и так ведь оно и было!), и отложила книгу на несколько недель, прежде чем погрузиться в чтение одним дождливым субботним днем.

Уотсон рассказывал о том, как научное сотрудничество с Фрэнсисом Криком позволило им обоим – используя критически важную информацию, собранную их коллегой Розалинд Франклин, – расшифровать эту простую и красивую молекулярную структуру. Именно тогда я ощутила первую искру интереса, который в конце концов и заставил меня выбрать похожий путь в жизни. (Много лет спустя я смогла резко ускорить собственную научную карьеру, расшифровав некоторые из первых трехмерных структур РНК – куда более сложных!)

Читать дальше

![Сэмюел Стернберг Трещина в мироздании [litres] обложка книги](/books/407192/semyuel-sternberg-trechina-v-mirozdanii-litres-cover.webp)

![Григорий Кузнецов - Руны. Ключи к энергии мироздания [litres]](/books/385550/grigorij-kuznecov-runy-klyuchi-k-energii-mirozdaniya-thumb.webp)

![Сэмюел Сайкс - Семь клинков во мраке [litres]](/books/386145/semyuel-sajks-sem-klinkov-vo-mrake-litres-thumb.webp)

![Кае де Клиари - Трещина [СИ]](/books/398531/kae-de-kliari-trechina-si-thumb.webp)

![Сэмюел Сайкс - Десять железных стрел [litres]](/books/431168/semyuel-sajks-desyat-zheleznyh-strel-litres-thumb.webp)