Для меня вопрос всегда заключался не в том, обладают ли животные эмоциями, а почему наука так долго отказывалась эти эмоции замечать. Ведь изначально все обстояло иначе – достаточно вспомнить новаторский труд Дарвина, – но впоследствии отношение изменилось. Почему мы так старательно отрицали или высмеивали явление столь очевидное? Причина, разумеется, в том, что мы ассоциируем эмоции с чувствами, а это, как известно, тема скользкая и щекотливая даже у нашего вида. Чувства возникают, когда эмоции всплывают на поверхность, и мы их осознаем. Осознав свои эмоции, мы получаем возможность выразить их словами и оповестить о них окружающих: они видят их проявление в мимике, но о чувствах узнают только с наших слов. Мы говорим, что рады, и нам верят – если, конечно, не поймут по другим признакам, что это вовсе не так. Супружеская пара может благополучно изображать на публике счастливую семью, а через месяц развестись. Для самых близких это, возможно, не окажется неожиданностью. А если окажется, близкие будут недоумевать, как же так, почему они не замечали, что к тому идет. Мы хорошо умеем отделять декларируемые чувства от наблюдаемых эмоций и обычно доверяем последним больше, чем первым.

Мысль о том, что животные могут испытывать точно такие же эмоции, какие испытываем мы, многим ученым-ретроградам кажется неудобоваримой – во-первых, потому что животные о своих чувствах никогда не рассказывают, а во-вторых, потому что чувства предполагают уровень сознания, который эти ученые у животных признавать отказываются. Но, учитывая, насколько поведение животных похоже на наше, принимая во внимание общность физиологических реакций, мимики, устройства мозга, не будет ли странным как раз обратное – радикальное отличие их внутренних переживаний? Владение речью в данном случае никакого отношения к делу не имеет, и размеры коры нашего мозга тоже не дают основания предполагать различия. Нейробиология давно отвергла гипотезу, что чувства зарождаются именно там. Они коренятся гораздо глубже, в тех участках мозга, которые теснее связаны с остальным организмом. Может даже оказаться, что чувства – это не просто какой-то причудливый побочный продукт, а неотъемлемая часть эмоций. Не исключено, что они составляют одно целое. В конце концов, организму нужно как-то выяснять, каким эмоциям повиноваться, а какие подавить или игнорировать. Если наилучший способ регулировать эмоции – это осознать их, значит, они и вправду неотделимы от чувств, и не только у нас, но и у всех живых организмов.

Однако признаю, в данный момент все это пока остается на уровне рассуждений. Чувства, конечно, меньше поддаются научному исследованию, чем эмоции. Когда-нибудь мы, возможно, сумеем измерить внутренние переживания других видов, но пока придется довольствоваться тем, что на виду. В этой области намечается явный прогресс, и, по моим прогнозам, изучение эмоций скоро будет новым передним краем науки о поведении животных. И пока мы то и дело открываем у них самые разные когнитивные способности, самое время задаться вопросом – что такое познание без эмоций? Эмоции наполняют все смыслом и служат главными вдохновителями познания, да и жизни как таковой. Хватит ходить вокруг них с опаской, пора открыто признать, в какой степени они определяют поведение всех животных.

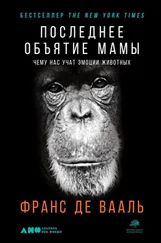

Как приматолог я изучаю главным образом социальное взаимодействие, а к нему всегда прилагались и эмоции. Это неотъемлемая часть политики, разрешения конфликтов, дружеских привязанностей, сотрудничества и чувства справедливости у приматов. Начав с наблюдений за спонтанным социальным поведением, я постепенно пришел к исследованию умственных способностей, таких как распознавание лиц и эмпатия, умение проникнуться чужой проблемой. В конце концов, настал момент заняться эмоциями вплотную. Так появилась эта книга. «Последнее объятие Мамы» я считаю продолжением предыдущей своей работы – «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» (Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?), целиком посвященной их интеллекту. Хотя в этих двух книгах эмоции и познание рассматриваются отдельно, в жизни они неразрывно связаны.

В Утрехтском университете мне повезло учиться у специалиста по мимике приматов – Яна ван Хоффа. Так как мимика – это отражение души, обсуждать ее без упоминания эмоций невозможно в принципе. Изучение человеческих эмоций тоже начиналось с мимики. Поэтому я привык обращаться к теме эмоций у животных еще в те времена, когда большинство ученых старались обходить ее молчанием.

Читать дальше

![Франс Вааль Последнее объятие Мамы [litres] обложка книги](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-cover.webp)

![Дебра Мерк - Девочка в гараже [Реальная история приемной мамы] [litres]](/books/389624/debra-merk-devochka-v-garazhe-realnaya-istoriya-prie-thumb.webp)

![Корен Зайлцкас - Мама, мама [litres]](/books/391290/koren-zajlckas-mama-mama-litres-thumb.webp)

![Елена Бурьевая - 5 секретов не кричащей мамы [litres]](/books/392625/elena-burevaya-5-sekretov-ne-krichachej-mamy-litres-thumb.webp)

![Адриана Имж - #Щастьематеринства [Пособие по выживанию для мамы] [litres]](/books/396962/adriana-imzh-chastematerinstva-posobie-po-vyzhivan-thumb.webp)