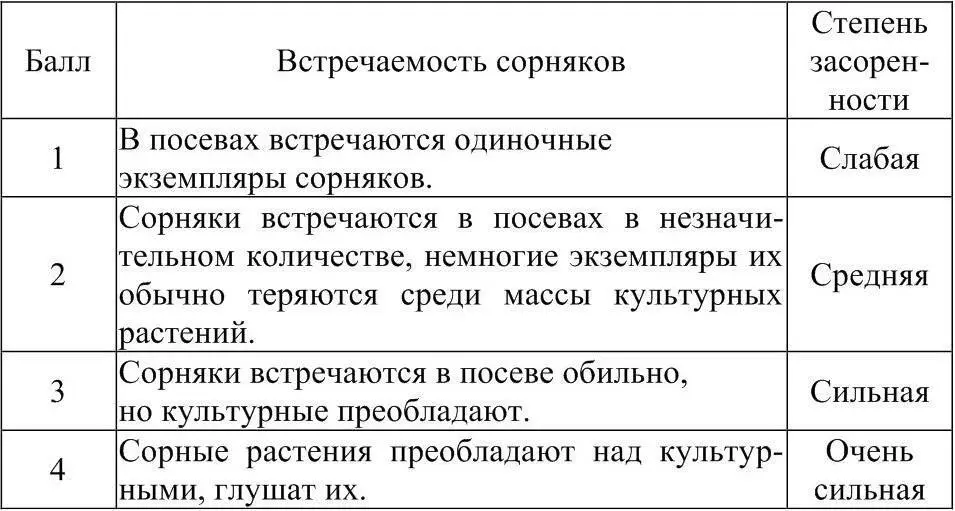

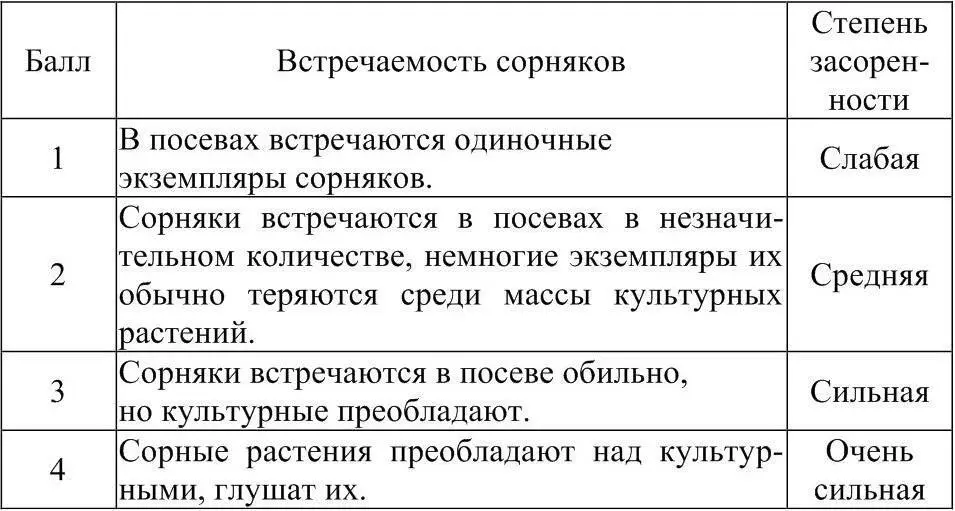

Таблица 1 – Шкала степеней засоренности посевов

Этот метод не дает возможности использовать математические расчеты для определения баллов общей засоренности по обилию видов или групп сорняков. Техника определения этим методом сводится к тому, что необходимо, прежде всего, узнать историю полей и состояние посевов. Выделить относительно однородные поля или участки, которые не различаются между собой по почвенному плодородию, предшественнику, основной обработке, вносимым удобрениям, группе возделываемой культуры и т. д. Затем поле тщательно осматривают по одной или двум диагоналям и наблюдают обилие каждого вида сорняков. Сразу же после прохода поля по сложившемуся впечатлению дают глазомерную оценку засоренности, а в ведомость вносят по каждому виду сорняка только одну оценку в баллах. Позднее, чтобы снизить затраты времени, предложено определять засоренность не по видам, а только по биологическим группам сорняков, что значительно упрощает составление карты засоренности посевов.

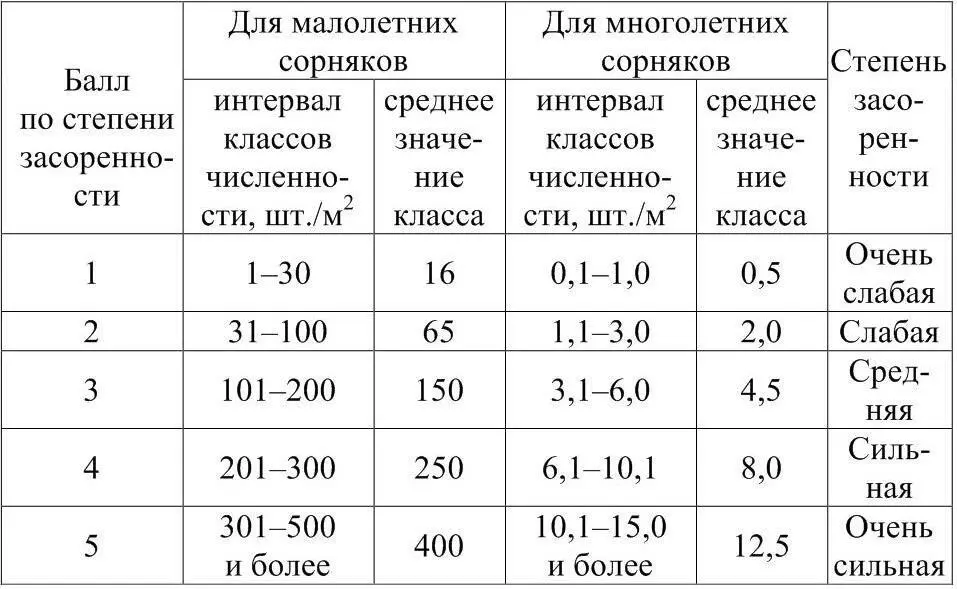

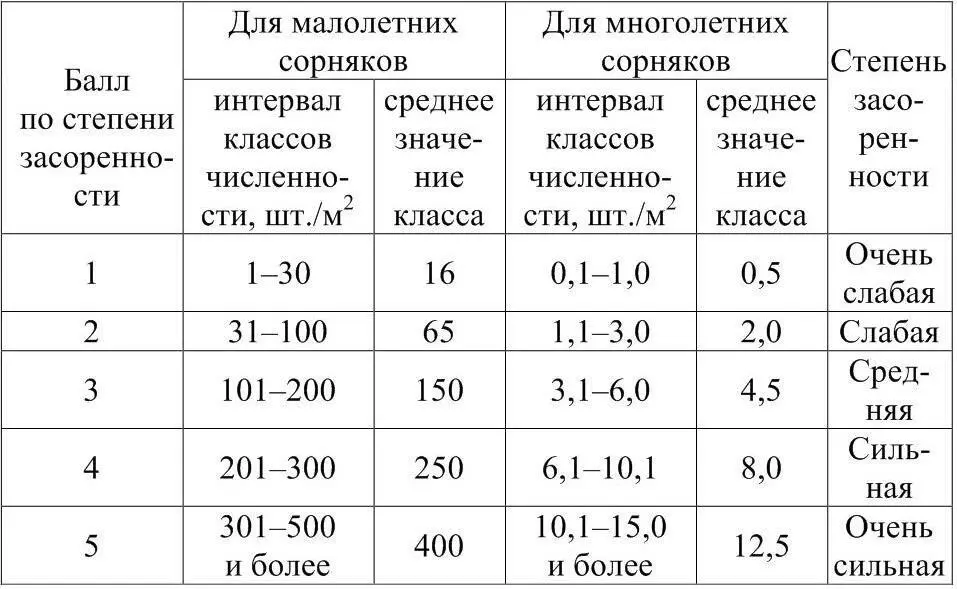

В основу глазомерно-численного метода, разработанного А.М. Туликовым на кафедре земледелия и методики опытного дела ТСХА, положена оценка обилия сорняков по их абсолютной численности на единице площади (таблица 2). Это позволяет определить засоренность в посевах любой культуры и на любой площади. Шкала глазомерной оценки позволяет охватить весь наиболее вероятный диапазон изменения уровня засоренности посевов и использовать математические расчеты для обобщения результатов обследования в целом по всему полю, севообороту.

Таблица 2 – Шкала глазомерной оценки численности сорняков

Количественно-весовой метод определения засоренности.

Численность сорняков определяют непосредственным подсчетом их стеблей на пробных площадках, выделяемых с помощью рамки известного размера.

Численность сорняков определяют по каждому виду или по каждой вредоносно-морфологической группе. Учет в целом по всем видам не дает оснований для разработки дифференцированных мероприятий по борьбе с сорняками.

Массу всех надземных органов растений выражают в граммах на единицу площади (1 м 2). Она характеризуется тремя величинами: массой живых растений (сырая масса), их абсолютно сухой массой и массой растений в воздушно-сухом состоянии, из которых первые две наиболее важны.

Оценка обилия сорняков в посевах более полно достигается при одновременном определении их численности и массы. В этом случае с площадки, ограниченной сторонами рамки, сорняки выбирают и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы не допустить их высыхания. В лаборатории сорняки разбирают по видам или определенным группам, подсчитывают, отрезают по уровню корневой шейки сохранившиеся корни и взвешивают.

Определение ярусности . Под ярусностью сообщества полевых растений понимают распределение надземных органов сорняков над уровнем почвы в сравнении с высотой культурного растения.

Обычно ярусность рассматривают как один из показателей структуры полевого сообщества, который характеризует посевы в фитоценотическом аспекте. В то же время ярусность может характеризовать и обилие сорняков, но в такой мере, в какой высота этих растений дает представление о мощности их развития.

Метод А.И. Мальцева . В сравнении с высотой зерновых культур выделяют в посевах сверху вниз три яруса сорняков, обозначая их римскими цифрами:

I – сорняки верхнего яруса, перерастающие данное культурное растение и возвышающиеся над ним своими верхушками (осот, бодяк и др.);

II – сорняки среднего яруса, более или менее достигающие уровня культурного растения (куколь, плевел, костер ржаной и др.);

III – сорняки нижнего яруса, растущие у самой поверхности почвы (фиалка полевая, пастушья сумка и др.).

Выделять ярусы можно с помощью мерной рейки, но чаще это делают глазомерно.

2.2 Техника обследования посевов на засоренность

Обследование проводят по каждому полю или однородному по плодородию участку, занятому одной культурой. На каждом поле маршрут движения должен быть с угла на угол (по диагонали). При больших размерах участка, когда диагональный проход не позволяет осмотреть его полностью, маршрут движения должен состоять из двух-трех взаимокопирующих ломаных или параллельных проходов, следующих вдоль поля. По всей длине маршрута намечают минимум 10 мест по глазомерному учету сорняков на полях размером до 25 га, 15 мест – на полях 25…100 га, 20 мест – на полях свыше 100 га. Для этого на посевах культур сплошного сева площадь учетной площади принимают равной 0,25 м 2, на пропашных – 1 м 2.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу