Поскольку принцип ННПЛ стал основным требованием лесного законодательства, он должен отражаться на всей экономической организации лесохозяйственной деятельности, на процедуре подготовки, принятия и реализации всех решений, имеющих большое значение для лесного хозяйства.

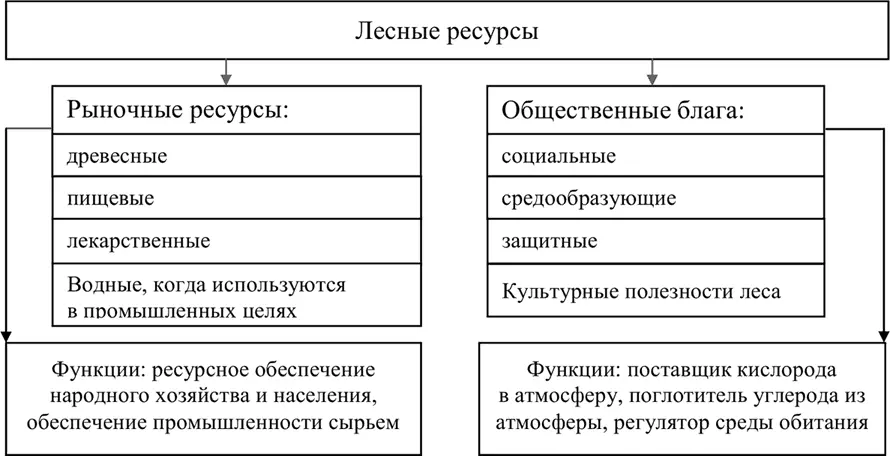

Другой особенностью лесного хозяйства, которую называют Н. А. Моисеев [81], Н. Н. Моисеев [84], Г. Ф. Морозов [85], М. М. Орлов [96] и другие [101, 106, 140, 146], является многоцелевой характер объекта деятельности. «Под целями понимаются те конкретные ресурсы и услуги (полезности) леса, на которые предъявляется спрос со стороны отдельных потребителей или общества в целом и которые должны воспроизводиться в процессе ведения лесного хозяйства» [81, с. 39].

Принципиальное положение экономики и организации лесохозяйственной деятельности представляет то, что целевые ресурсы и услуги тесно связаны между собой: ни один ресурс не может быть изъят из леса без учета других полезностей леса. Например, проводя рубку древостоев, нужно с самого начала учитывать комплекс факторов, связанных с защитой почв от эрозии, с влиянием на водный режим, фауну, флору и др. Многообразие целей лесопользования в процессе подготовки хозяйственных решений ставит перед наукой и практикой задачу организации многоцелевого лесоуправления, которая является также одной из сложных проблем экономики лесного хозяйства [81, с. 40].

Процесс организации многоцелевого лесного хозяйства совмещает две задачи, которые встают перед людьми, а в перспективе – перед человечеством в целом:

1. Ресурсное обеспечение потребителей необходимыми продуктами и благами.

2. Обеспечение охраны окружающей среды, улучшение среды обитания людей, фауны и произрастания флоры, позволяющие устранить угрозу экологического кризиса и улучшить качество жизни.

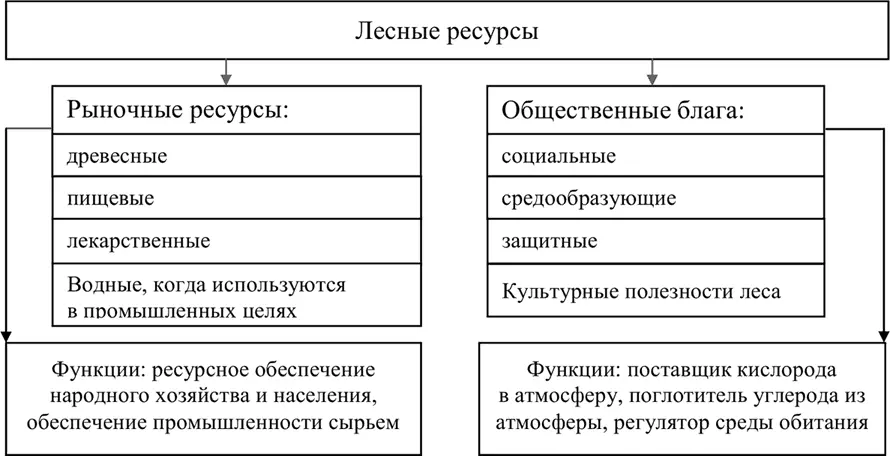

Ресурсы и услуги леса подразделяются на две отличные друг от друга категории (рис. 1).

Рисунок 1. Категории и функции лесных ресурсов

Первая категория – рыночные ресурсы, то есть имеющие рыночную стоимость. Вторая категория – нерыночные ресурсы, не имеющие рыночной стоимости, относятся к так называемым «общественным благам», то есть неделимым между индивидуальными потребителями.

Следует отметить и другие особенности лесного хозяйства, указанные Н. А. Моисеевым, М. Ф. Сычёвым [81, с. 42; 150, с. 12]:

1. Тесная взаимозависимость и взаимообусловленность трудовых процессов и биологических процессов роста и развития древесных пород, формирующих леса.

2. Высокая подверженность лесов антропогенным и природным воздействиям, определяющим значительную степень риска ведения хозяйственной деятельности.

3. Сезонность проведения большинства лесохозяйственных мероприятий. Так, например, лесокультурные работы и уход за молодняками, выращивание лесопосадочного материала проводятся в вегетационный период. Сезонность этих работ должна учитываться при комбинировании их с другими видами работ в целях обеспечения полной и равномерной занятости рабочей силы.

4. Значительная площадь земельных участков, необходимых для ведения устойчивого лесопользования, что отражается на формировании конечного финансово-экономического результата лесохозяйственной деятельности.

5. Разнообразие местных природно-климатических и социально-экономических условий, отражающихся на породно-размерно-качественных характеристиках лесных ресурсов и особенностях комплекса выполняемых лесохозяйственных мероприятий. Данная особенность широко рассмотрена как отечественными, так и зарубежными учеными-лесоводами и экономистами.

Профессор Г. Ф. Морозов, создатель учения о лесе, подчеркивал [85], что лес – явление географическое и что всеобщих рецептов для ведения лесного хозяйства быть не может. Тот же смысл заложен в старом германском выражении «суровый закон местных условий».

Для учета указанных особенностей научными учреждениями России предложено разрабатывать и использовать на практике региональные системы ведения лесного хозяйства и лесопользования на зонально-типологической основе, что нашло отражение в Лесных планах субъектов Российской Федерации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу