Выпадение и заболевания волос у мужчин даже в глубокой старости было редким явлением. У женщин волосы выпадали чаще; нередкими явлениями были случаи колтуна и наличие паразитов, в особенности у замужних. Причина была известна: «замужней женщине все волосы свивали вместе и покрывали сеткой, поверх которой надевали платок с обручем из соломы (крутель), а сверху второй платок» [522, с. 368]. Так она пребывала и днем и ночью. Это создавало предпосылки для появления колтуна. В случае плохого ухода за волосами колтун мог быть и у ребенка. Несмотря на летний период времени, у наблюдаемых фиксировалась бледность кожи. Редко отмечались кожные заболевания (имелись следы от оспы).

Антропологические исследования белорусского населения польского ученого Ю. Д. Талько-Гринцевича также относятся к концу XIX ст. В 1891 г. он совершил поездку по северо-западным территориям Российской империи с целью антропологического изучения местного населения. Всего было изучено 1102 белоруса, из них 961 мужчина и 141 женщина из различных губерний. Автор считал, что белорусы западных губерний – Виленской, Гродненской, Сувалковской (Польская губерния) и Минской – более других смешивались с поляками. Население же восточных губерний – Витебской, Черниговской, Могилевской – в большей мере смешивалось с великорусами. Количество обследованных в западных губерниях составило 429 человек: 369 мужчин и 60 женщин; в восточных – 426 человек: 390 мужчин и 36 женщин. Обследованы были и полешуки двух губерний – Минской и Волынской (всего 247 человек: 202 мужчины и 45 женщин) [668, с. 61]. Ю. Д. Талько-Гринцевич объединял представителей с темно-русыми и светло-каштановыми волосами в одну группу, в результате у него получилось 70,0 % светловолосых среди белорусов разных губерний [523].

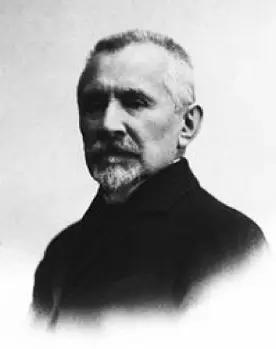

Рис. 1.3. Юлиан Доминикович Талько-Гринцевич (1850–1936 гг.)

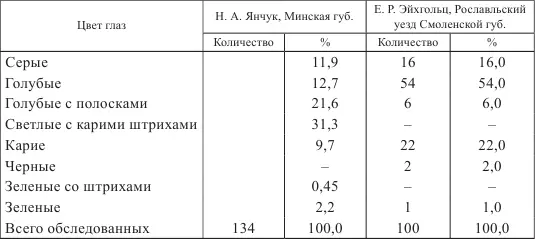

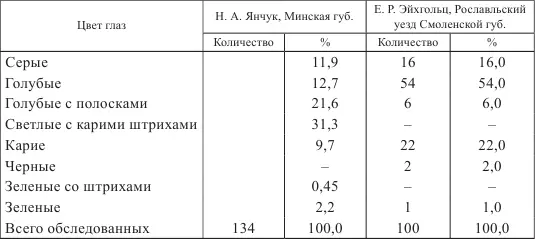

По цвету радужной оболочки глаз обследованные Е. Р. Эйхгольцем крестьяне распределялись по-разному. Результаты приведены в табл. 1.3 [610, 615].

Таблица 1.3. Цвет радужной оболочки глаз у белорусов-мужчин по данным исследований конца XIX ст.

Одним из характерных признаков в облике белорусов, обследованных в конце XIX ст., являлся светлый цвет радужной оболочки глаз. Объединение первых трех рубрик в группу светлых типов, а остальных – в группу темных продемонстрировало, что из 100 обследованных крестьян 75 имели радужную оболочку глаз светлых типов и 25 – темных. Географическое распределение материала показало, что на юго-востоке уезда из 50 крестьян 43 (86,0 %) были светлоглазыми и 7 (14,0 %) – темноглазыми; на северо-западе – 32 (64,0 %) – светлоглазыми и 17 (34,0 %) – темноглазыми. При обследовании Н. А. Янчуком крестьян Минской губернии группа светлоглазых (серые, голубые, голубые с полос ками, зеленые) составила 48,5 %, с глазами сложных цветов (с карими штрихами) – 41,8 %, темные глаза отмечались у 9,7 % [616, с. 202].

В целом исследователями отмечено у белорусов большое разнообразие типов цвета волос и глаз и их сочетаний. Значительный диапазон частот светлоглазых индивидов (в пределах от 39,0 до 92,0 %) зафиксирован у великорусов Владимирской, Ярославской и Костромской губерний [154, с. 43]. Эти результаты существенно отличаются от данных по малороссам Харьковского уезда и Харькова, свидетельствующих о более высокой частоте темноглазых, которая колебалась в пределах от 40,0 до 48,0 % [169, с. 42]. Таким образом, среди славянских народов, населявших Российскую империю, наибольшее распространение светлых глаз (по средним показателям) наблюдалось у белорусов, затем следовали великорусы и затем – малороссы.

Анализ характера распределения частот встречаемости признаков среди крестьян Рославльского уезда, относящихся к структурным особенностям области носа, показал преобладание горизонтального положения носа – 53,0 %, приподнятое положение было у 41,0 %, опущенное – в 6,0 % случаев. Спинка носа в большинстве случаев была прямая (45,0 %) либо вогнутая (40,0 %) [610]. Обследование белорусов западных и восточных губерний Ю. Д. Талько-Гринцевичем также показало преобладание прямой формы носа при встречающихся иногда приподнятых кончиках носа [523, с. 25]. Остальные формы носа (выпуклая, горбатая или волнистая) встречались крайне редко. Форма глаз у крестьян Рославльского уезда не отличалась большим разнообразием. Так, выпуклых глаз большого размера, подвижных и выразительных не встречалось. Глазная щель чаще была узкая, в основном направленная горизонтально. В 7 случаях из 100 отмечен приподнятый наружный угол глазной щели, у четырех – приспущенная складка верхнего века.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу