Рисунок 13 – Метаморфозы корней. Корни-присоски (по Л.И. Курсанову и соавт.)

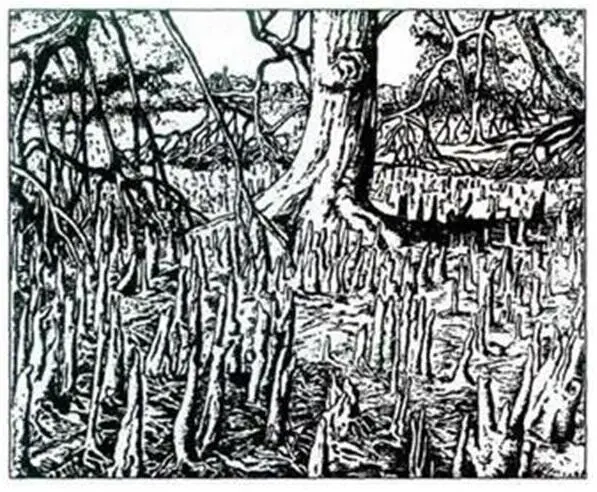

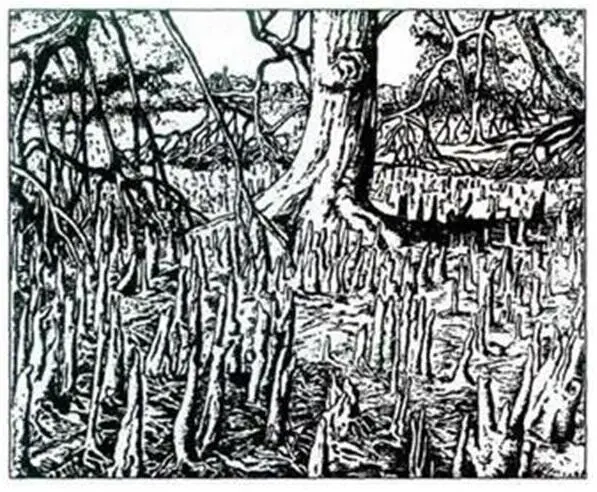

Дыхательные корни (пневматофоры) присутствуют у древесных тропических растений, которые обитают на заболоченных морских побережьях, обедненных кислородом (рисунок 14).

Аэрация корней у таких растений затруднена, поэтому часть боковых подземных корней, проявляя отрицательный геотропизм, растут вверх и поднимаются над почвой. Диаметр пневматофоров составляет от 9 до 12 см, они проходят сквозь почву и возвышаются над ее поверхностью на 20-30 см. Располагаются дыхательные корни близко друг от друга, вокруг одного растения их образуется огромное количество – вокруг ствола значительная площадь бывает покрыта торчащими из почвы веретеновидными корнями. Для дыхательных корней характерны многочисленные чечевички и сильно развитая система межклетников, которые обеспечивают газообмен между растением и атмосферным воздухом.

Рисунок 14 – Метаморфозы корней. Дыхательные корни мангрового дерева во время отлива (по В.В. Алехину)

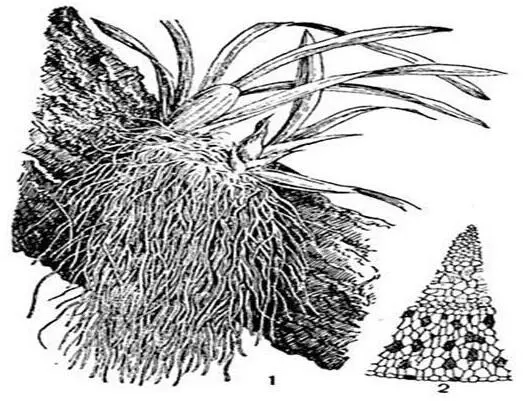

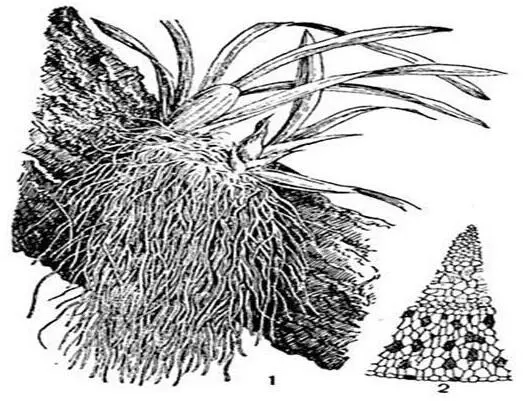

Воздушные корни свойственны эпифитам тропических лесов (семейство орхидные, ароидные). Они достигают иногда огромной длины и растут очень быстро, до 10-15 см в сутки. Воздушные корни могут поглощать воду непосредственно из воздуха (рисунок 15).

1 – эпифитная орхидея с воздушными корнями; 2 – часть поперечного разреза воздушного корня орхидеи; в нижней наружной части – слои мертвых клеток, поглощающих воду.

Рисунок 15 – Метаморфозы корней. Воздушные корни (по Л.И. Курсанову и соавт.)

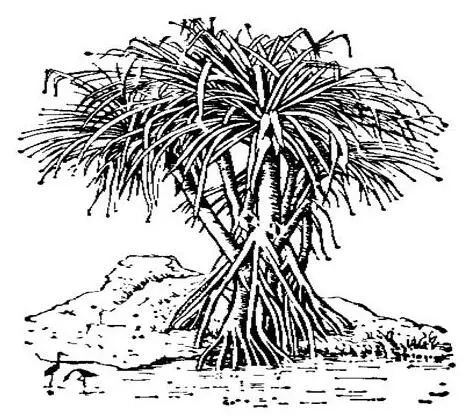

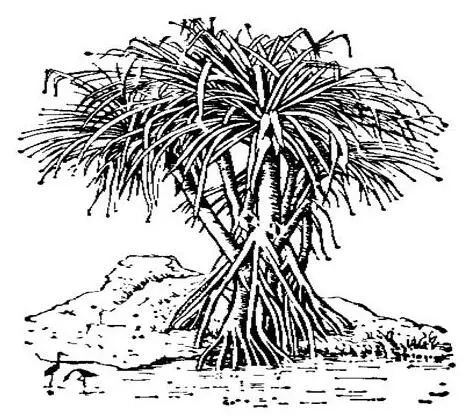

Ходульные корни служат опорой для тропических деревьев, растущих на заболоченных почвах или в полосе прилива (рисунок 16). Такие видоизменения корней свойственны растениям мангров.

Рисунок 16 – Метаморфозы корней. Ходульные корни у пандауса (по А.Л. Тахтаджяну)

Растения мангров подвержены наиболее сильному воздействию мощных волн и ветров. Ходульные корни по происхождению являются придаточными, они растут от стволов на уровне воды, идут вниз и прочно укрепляют дерево в зыбком иле. У ряда видов характерным является отмирание и сгнивание системы главного корня и нижней части ствола. Живая часть растения, несущая крону, висит в воздухе, поддерживаемая в вертикальном положении придаточными корнями, очень похожими на ходули.

Для наиболее крупных деревьев, растущих в дождевых тропических лесах, характерны досковидные корни (рисунок 17).

Рисунок 17 – Метаморфозы корней. Досковидные корни сейбы (по А.Л. Тахтаджяну)

Формируются досковидные корни из расположенных у поверхности почвы боковых корней, обладающих несимметричным утолщением. Первоначально эти корни имеют округлое сечение, но последующий затем односторонний вторичный рост верхней части придает им доскообразную форму. Взрослые деревья имеют досковидные выросты огромного размера – вверх по стволу они поднимаются на 3-5 м и на такое же расстояние расходятся в стороны по поверхности почвы. Толщина их невелика – 8-10 см. У таких деревьев, как правило, отсутствует главный (стержневой) корень и вся корневая система распространяется в почве до пятидесятисантиметровой глубины. Обычно досковидные корни образуют со стволом дерева единое целое, но у некоторых видов они развиваются на некотором расстоянии от ствола. В этом случае наглядно подтверждается их корневое происхождение. Гораздо менее выраженные досковидные корни можно встретить и у некоторых деревьев, растущих в умеренном климате, например у тополя, вяза или бука.

Корневые отпрыски служат для вегетативного размножения растений (рисунок 18). Они развиваются в надземные побеги из образующихся на корнях придаточных почек (сирень, слива, осина, вьюнок, осот и др.).

Рисунок 18 – Метаморфозы корней. Корневые отпрыски

Метаморфозы побега

Побег – очень изменчивый по внешнему виду вегетативный орган растения, он может выполнять различные функции. Метаморфозам могут быть подвержены как отдельные составные части побега (листья, стебли, почки), так и вся побеговая система.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу