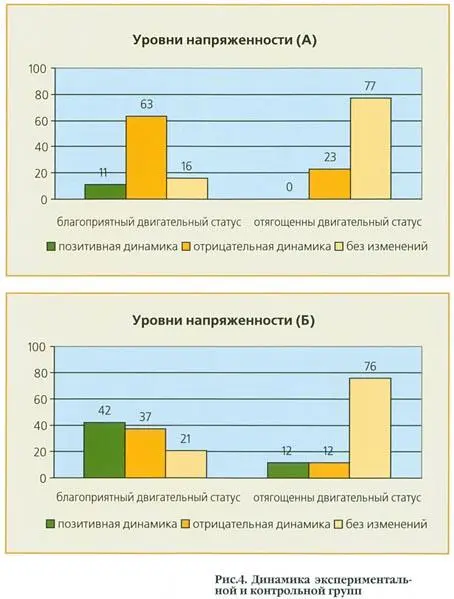

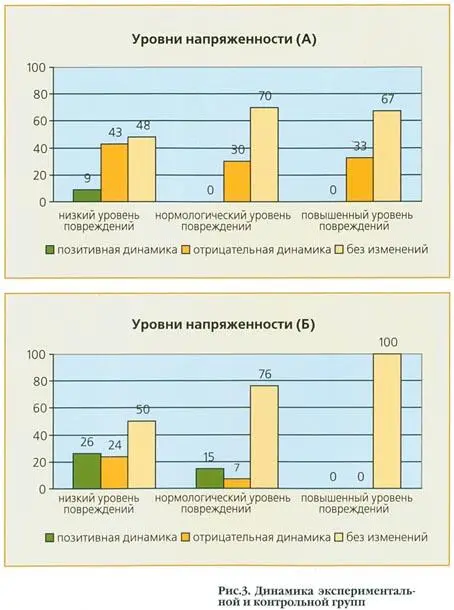

Рис. 4. Динамика экспериментальной и контрольной групп.

В — уровни самооценки.

Уровни самооценки коллектива школы — предельно гомогенные (варианты, требующие коррекции, составляют почти 100%).

Понятно, что дифференциация подгрупп А и Б при столь выраженной гомогенности уровней самооценки предельно затруднена. Для детей с ДЦП говорить об уровне сформированности самооценки достаточно сложно, исходя из специфики заболевания.

Г — уровни страхов.

По данному критерию в 40% наблюдений отмечается уровень страхов, ранжированный в пределах нормы. При этом в подгруппе А имеет место заметный отбор учащихся с нормологическим уровнем страхов, что исключает дифференциацию динамик уровней страхов между подгруппами А и Б.

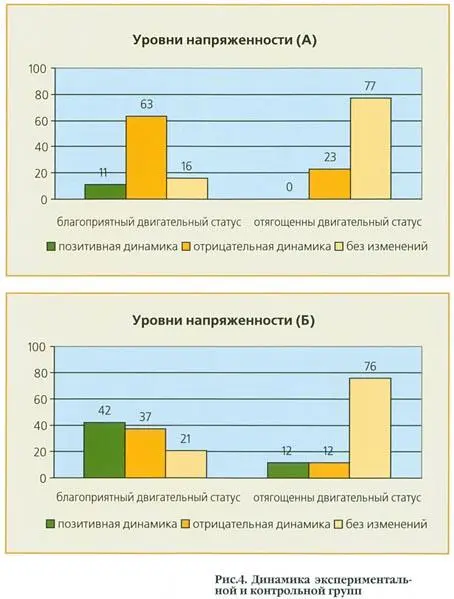

Д — обобщенная динамика психомоторного статуса детей в процессе комплексной медико-психолого-педагогической коррекции.

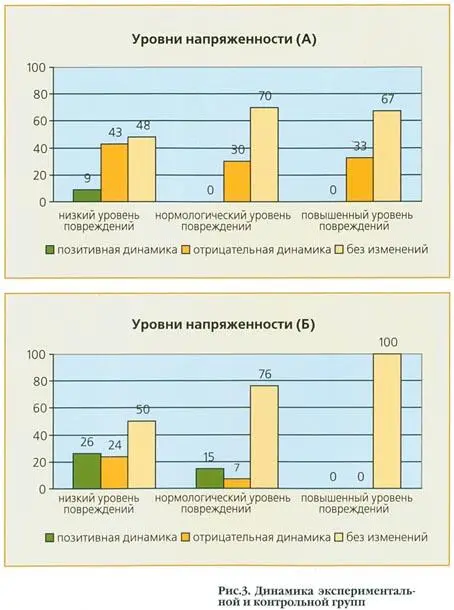

Обсуждая отдельные критерии психомоторного статуса, можно отметить, что кинологическая подгруппа А отбиралась по критериям мотивации и сниженному уровню страхов. С целью исключения фактора селекции из общего эффекта кинологической коррекции мы использовали интегральную оценку психологического статуса ребенка с учетом кинетических вариантов по отдельным психологическим тестам. Для этого мы выделили три обобщенных кинетических варианта:

1 — без динамики, если во временном интервале не отмечались динамичные переходы ни по одному критерию;

2 — позитивный, если по отдельным критериям превалировали положительные кинетические варианты;

3 — негативный, если по отдельным критериям превалировали отрицательные кинетические варианты.

Рис. 3. Динамика экспериментальной и контрольной групп.

Как видно из рис. 4, в целом по всей популяции динамичные варианты суммарного психологического статуса отмечались почти у 1/3 учащихся, причем позитивные несколько превалировали над негативными (16 и 13% соответственно). На этом фоне сравнительный анализ подгрупп А и Б показал, что при дополнительном использовании кинологической коррекции преимущество позитивных кинетических вариантов существенно более заметно (20 и 11% в группе А в сравнении с 13 и 13% в группе Б).

Выводы:

1. Для дополнительной кинологической коррекции отобранная группа отличается выраженным уровнем страха.

2. Кинологическая коррекция дополнительно к другим комплексным медико-психологопедагогическим мероприятиям сопровождается заметно большей частотой позитивных кинетических вариантов в суммарном саногенетическом статусе.

3. Позитивное влияние кинологической коррекции преимущественно связано со снижением ситуаций тревожности к школьному пространству и отношению друг с другом.

4. Кинологическая коррекция для детей с ДЦП на уровне коррекции психологического статуса в первую очередь эффективна в случаях сложно корректируемых тревожных ситуаций.

Данные выводы, сделанные доктором биологических наук, профессором Носкиным Л.А. и доктором биологических наук Каргановым М.Ю., подтверждают перспективность использования данного метода и служат началом новых исследований в этой области.

В настоящее время проводятся крупные исследования, направленные на выявление областей воздействия и степени эффективности данной методики с гиперактивными детьми. Первые исследования показали, что, по отзывам родителей и педагогов, а так же по наблюдению медиков, выявились субъективные позитивные изменения.

Опишем более подробно одно из занятий, которое проводится с детьми на базе Фонда «Ордынцы».

План методических занятий

1. Снятие психологической зависимости (страха) перед животным у детей.

2. Занятия с детьми по курсу науки — «кинология». История происхождения и применения собак.

3. Привитие элементарных навыков по обращению и уходу за собакой.

4. Поход к ветеринару.

5. Обучение детей технике безопасности на улице при угрозе нападения бродячих и агрессивных собак.

6. Объяснение и обучение детей основам дрессировки собаки.

7. Тестирование полученных знаний.

8. Расширение кругозора детей в области спорта, знакомство с выдающимися спортсменами.

Тема: «Проведение выставок» (занятие 4-ое)

Читать дальше