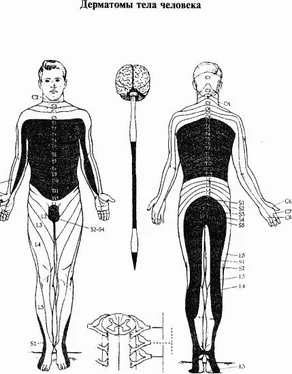

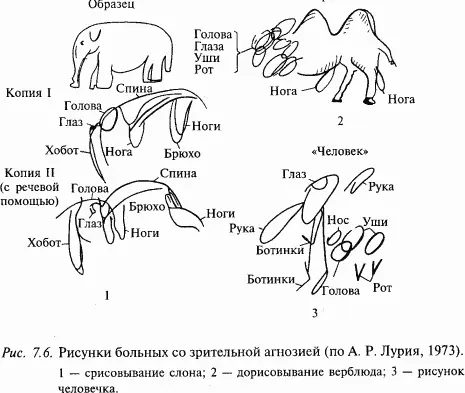

Больной, страдающий зрительной агнозией, не только не способен воспринимать сложные зрительные структуры, но и изображать их. Например, если такой больной пытается срисовать предмет, то его цельный образ распадается на отдельные элементы (рис. 7.6). Наиболее грубые формы оптической агнозии наблюдаются у больных с поражениями затылочных зон обоих полушарий. Нарушение зрительного синтеза очень избирательно и не затрагивает ни другие модальности, ни интеллектуальные процессы. Например, при зрительной агнозии больные зрительно не узнают предметов, но легко воспринимают их на ощупь. Их интеллект не нарушен: они понимают смысл рассказов, производят счет.

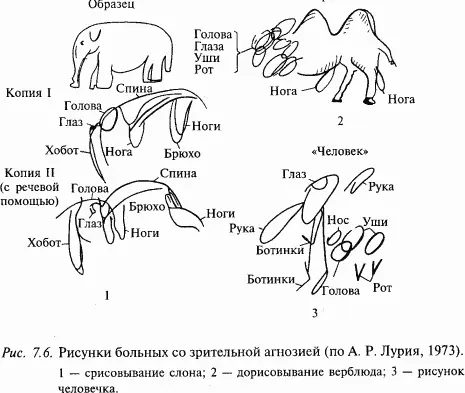

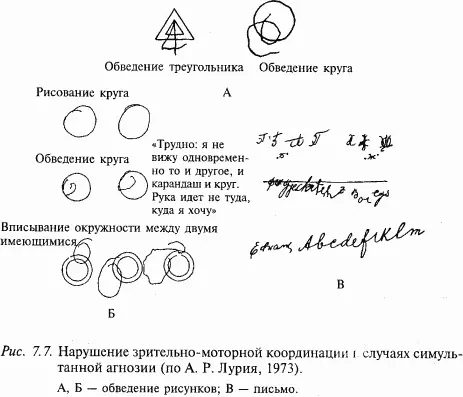

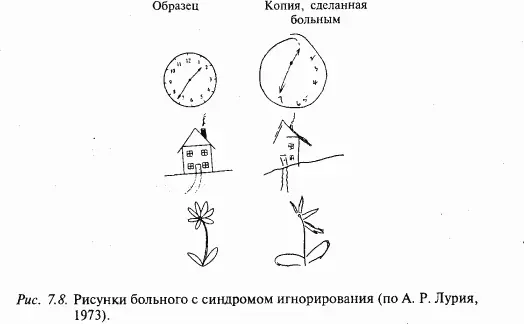

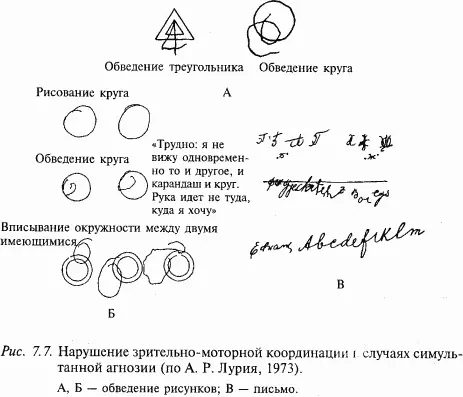

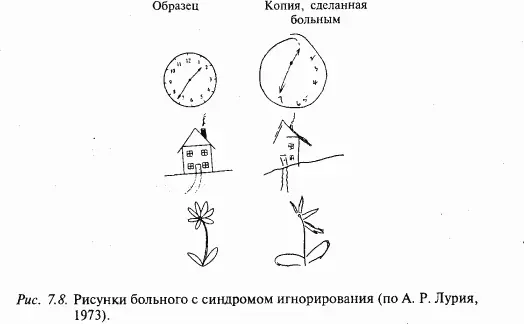

В 1909 г. венгерский невролог Г. Балинт исследовал больных с поражением передних отделов затылочной области (на границе с нижнетеменной) полушария и обнаружил сужение объема зрительного восприятия. При этом острота зрения сохранялась высокой, но больные не воспринимали одновременно несколько предметов в поле зрения. Например, они не способны обвести контур предмета, по-видимому, потому, что, глядя на контур, больной теряет из вида кончик карандаша (рис. 7.7). Этот симптом получил название атаксия взора. Причиной наблюдаемых нарушений считают дефицит внимания. Это проявляется, если таким пациентам одновременно предъявить стимулы с двух сторон. Стимул, предъявляемый на стороне, контралатеральной поражению мозга, игнорируется. Это имеет место не только для зрительных, но и для слуховых и тактильных стимулов, хотя и слабее, чем для зрительных. Особенно наглядно игнорирование левого зрительного полуполя проявляется у больных с правосторонним поражением теменной коры при срисовании с образца (рис. 7.8).

Характер зрительной агнозии, возникающей при поражении вторичных отделов зрительного анализатора, существенно определяется полушарием. Так, при поражении левого (доминантного у правшей) полушария больные теряют способность правильно узнавать буквы, вследствие чего нарушается процесс чтения (оптическая алексия). В таких случаях человек путает близкие по начертанию буквы (например, «И» и «Н», «З» и «Е»), не узнает сложные по начертанию буквы (например «Ж» и «Ш»). При поражении аналогичных зон правого полушария нарушение узнавания букв менее выражено, а иногда полностью отсутствует, но отчетливо проявляются признаки нарушения непосредственного зрительного восприятия. Симптом проявляется в том, что такие больные не узнают лица даже хорошо известных им людей (пропазогнозия – агнозия на лица). Для этих симптомов характерно то, что больной воспринимает все части зрительного пространства, но не может синтезировать из отдельных признаков целый образ. Дефект проявляется также в ложном узнавании. Например, больная рассматривает собственную шаль и различает все детали, в частности, описывает узор, но не узнает ее как свою и беспомощно спрашивает: «Чья это шаль?»

УЧАСТИЕ КОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ НАГЛЯДНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИНТЕЗОВ

Зоны, участвующие в организации наглядных пространственных синтезов, находятся на стыке затылочных, височных и постцентральных областей коры больших полушарий (нижнетеменная область – поля Бродмана 21, 37, 39, 40). Эта область коры полностью заканчивает свое формирование только у человека. Клиницисты, нейропсихологи считают, что в онтогенезе человека эти зоны коры созревают лишь к 7-летнему возрасту. Все это дает основание рассматривать их как аппарат межанализаторных синтезов. Поражение нижнетеменных и теменно-затылочных отделов коры, как левого, так и правого полушария не вызывает каких-либо модально-специфических нарушений. Вместе с тем у больных наступает выраженное расстройство в смысловой и структурной переработке получаемой информации: они не могут понять общий смысл происходящего, не могут совместить элементы впечатлений в единую структуру. Больные с поражениями теменно-затылочной области коры теряют пространственную ориентировку и прежде всего у них страдает право-левая ориентировка. Например, они не могут найти свою кровать в палате или, одеваясь, не могут попасть рукой в нужный рукав, не могут оценить расположение стрелок на циферблате часов, не способны ориентироваться по географической карте.

Читать дальше