Как ясно из этого описания, возбуждение (потенциал действия) нейрона сменяется так называемым «покоем». Однако никакого покоя в этот период нет. Как уже указывалось выше, в мембране есть еще и насосные каналы, количество которых примерно в 10 раз больше ионных, и они постоянно работают, откачивая из цитоплазмы излишек ионов натрия и закачивая туда недостающие ионы калия. Благодаря неустанной работе этих каналов нейрон всегда готов к возбуждению.

Описанный выше механизм возбуждения клетки (конечно, далеко не все клетки нашего организма способны возбуждаться) в основных чертах одинаков не только в нейронах и мышечных клетках человека, но и в аналогичных клетках других организмов. Например, в нейронах моллюсков, червей, крыс и обезьян при возбуждении происходят описанные выше последовательности событий. Более того, конструкция мембран, включая каналы, также примерно одинакова у всех организмов Земли.

Как уже указывалось, каналы представляют собой белковые молекулы, «прошивающие» мембрану (одна часть молекулы находится в цитоплазме, а другая во внеклеточной среде). Интересно, что эти белковые молекулы, образующие ионный или насосный каналы, не вечны, а постоянно заменяются на новые (примерно каждые несколько часов). Все это свидетельствует об очень большой динамичности структуры нейрона.

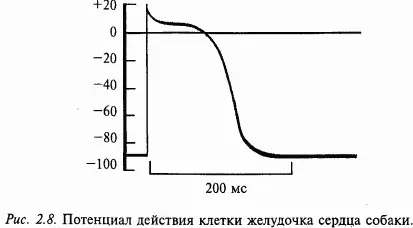

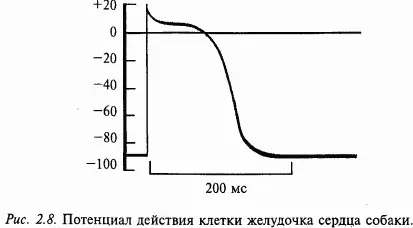

Нейрон способен к возбуждению, которое состоит в том, что мембрана нейрона в состоянии покоя имеет потенциал порядка –70 мВ (отрицательность в цитоплазме), а в состоянии возбуждения приобретает потенциал +55 мВ. Таким образом, абсолютная величина потенциала действия – около 125 мВ. Длительность потенциала действия нейрона составляет всего около 1 мс (1/1000 с).

Далее это возбуждение (потенциал действия) должно передаться другому нейрону или какой-то другой клетке, например мышечной, железистой и др.

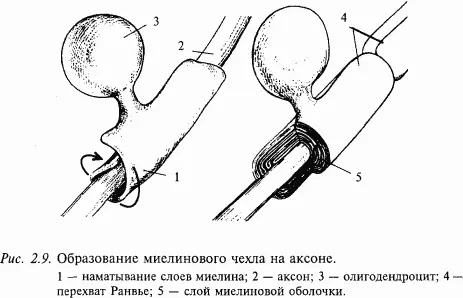

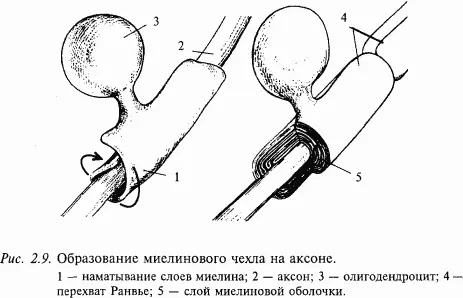

Возбуждение в виде потенциала действия покидает тело нейрона по его отростку, который называется аксоном. Аксоны отдельных нейронов обычно объединяются в пучки – нервы, а сами аксоны в этих пучках называются нервными волокнами. Природа позаботилась, чтобы волокна максимально хорошо справлялись с функцией проведения возбуждения в виде потенциалов действия. Для этой цели отдельные нервные волокна (аксоны отдельных нейронов) имеют специальные чехлы, выполненные из хорошего электрического изолятора (см. рис. 2.3). Чехол прерывается примерно через каждые 0,5–1,5 мм; это связано с тем, что отдельные участки чехла образуются в результате того, что специальные клетки в очень ранний период развития организма (в основном еще до рождения) обволакивают небольшие участки аксона. На рис. 2.9 показано, как это происходит. В периферических нервах миелин образуется клетками, которые получили название шванновских, а в головном мозге это происходит за счет клеток олигодендроглии.

Этот процесс называется миелинизацией, так как в результате образуется чехол из вещества миелина, примерно на 2/3 состоящего из жира и являющегося хорошим электрическим изолятором. Исследователи придают очень большое значение процессу миелинизации в развитии мозга.

Известно, что у новорожденного ребенка миелинизировано примерно 2/3 волокон головного мозга. Примерно к 12 годам завершается следующий этап миелинизации. Это соответствует тому, что у ребенка уже формируется функция внимания, он достаточно хорошо владеет собой. Вместе с тем полностью процесс миелинизации заканчивается только при завершении полового созревания. Таким образом, процесс миелинизации является показателем созревания ряда психических функций. В то же время известны заболевания нервной системы человека, которые связаны с демиелинизацией нервных волокон, что сопровождается тяжелыми страданиями. К самым известным относится рассеянный склероз. Это заболевание развивается незаметно и очень медленно, последствием является паралич движения.

Почему же так важна миелинизация нервных волокон? Оказывается, миелинизированные волокна в сотни раз быстрее проводят возбуждение, чем немиелинизированные, т.е. нейронные сети нашего мозга могут работать с большей скоростью, а значит, более эффективно. Поэтому не миелинизируются в нашем организме только самые тонкие волокна (менее 1 мкм в диаметре), которые проводят возбуждение к медленно работающим органам кишечнику, мочевому пузырю и др. Как правило, не миелинизируются волокна, проводящие информацию о боли и температуре.

Читать дальше