Представьте себя в роли лунного наблюдателя. На черном, усеянном, немерцающими звездами небе видна медленно вращающаяся Земля. Вообразите далее, что из Москвы с помощью неподвижного мощного прожектора к вам посылают световой сигнал. Очевидно, вы его увидите только тогда, когда луч будет направлен точно на вас.

А это будет повторяться через каждые 24 часа — период вращения Земли вокруг оси.

Нечто подобное происходит и с Солнцем. Допустим, что на Солнце возник на многие месяцы, а то и годы мощный очаг активности. Таким очагом может быть крупная группа пятен или факелов или вообще какой-то взбудораженный район фотосферы, «выстреливающий» в сторону Земли потоки корпускул. Ясно, что воздействие этого очага активности на Землю не всегда одинаково. Но наиболее благоприятные для такого воздействия положения будут повторяться через каждые 27 дней — средний период оборота Солнца вокруг оси. Ведь солнечные пятна и другие очаги солнечной активности почти жестко скреплены с поверхностью Солнца — их собственные перемещения в фотосфере незначительны и имеют колебательный характер.

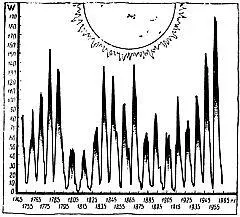

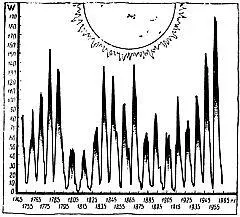

Изменение чисел Вольфа (W) с 1745 по 1965 год.

Итак, вот он, самый короткий, 27-дневный солнечный цикл. С его земными проявлениями мы еще не раз встретимся. А теперь кое-что уточним о главном 11-летнем цикле.

Прежде всего заметим, что в среднем этот цикл имеет период не 11 лет, а 11,1 года. Но отклонения от этой величины в отдельных случаях могут быть значительными — от 7 до 17 лет. Условились очередной цикл, начавшийся в 1755 году, считать первым. Нетрудно подсчитать, что в 1964 году закончился 19-й цикл, а сейчас идет 20-й.

Если представить себе в среднем, как изменяются числа Вольфа [4] Числом Вольфа (W) называется число пятен (/), видимых в данный момент на Солнце, сложенное с удесятеренным числом групп (g) этих пятен, то есть W = f + 10g . Числа Вольфа характеризуют солнечную активность.

от одного минимума до другого, получится кривая, изображенная на рисунке. Заметьте, кривая несимметрична. Нарастание солнечной активности идет несколько быстрее, чем ее спад. Но, повторяем, это характерно только в среднем. В каждом же отдельном случае могут наблюдаться заметные уклонения от этого общего правила.

Недавно руководитель Кисловодской обсерватории М. Н. Гневышев и его сотрудники обнаружили, что нередко вершина 11-летней кривой солнечной активности имеет два горба. Эта «двухвершинность» 11-летнего цикла должна отражаться в различных земных явлениях.

После каждого минимума солнечной активности, когда нередко на Солнце в течение многих дней не наблюдается ни одного пятна, начинается новое, очередное повышение активности. Сначала пятна нового цикла появляются сравнительно далеко по обе стороны от солнечного экватора.

Затем с каждым годом они спускаются всё ближе и ближе к экватору. И, наконец, окончание очередного цикла знаменуется появлением пятен лишь вблизи солнечного экватора.

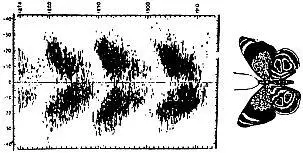

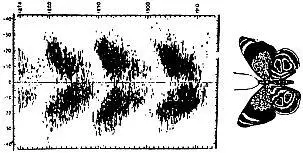

Эта закономерность еще в прошлом веке была открыта немецким астрономом М. Шперером, и ее нетрудно проиллюстрировать графически. Отложим по вертикальной оси графика солнечные широты. Горизонтальная прямая, соответствующая нулевой широте, — солнечный экватор.

По горизонтальной оси графика нанесены годы. Если теперь ежегодно наносить на график точки, отмечающие районы появления солнечных пятен, получится картина, названная «диаграммой бабочек». Некоторое сходство с бабочками действительно есть, а то, что «бабочек» много и они похожи друг на друга, говорит еще об одном проявлении 11-летнего ритма солнечной активности.

Как уже говорилось, солнечные пятна возникают парами, а каждое пятно — это очень мощный магнит.

Диаграмма «бабочек».

Замечательно, что в каждой паре пятен оба пятна имеют разную полярность. Если, например, головное пятно, то есть то, что идет впереди при вращении Солнца, имеет северную магнитную полярность, то соседнее, парное с ним пятно обладает южной полярностью. И такое распределение полярностей сохраняется на протяжении всего цикла для всех пар пятен этого, скажем, северного полушария Солнца. В другом же, южном его полушарии наблюдается прямо противоположная картина — все головные пятна имеют южную полярность, а следующие за ними — северную.

Читать дальше