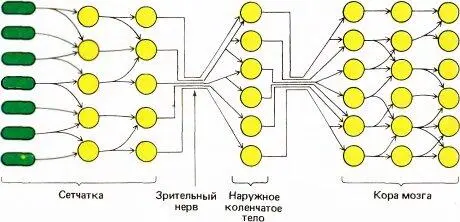

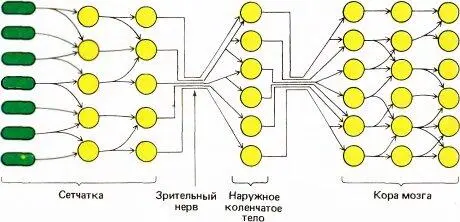

Рис. 14. Начальные уровни зрительной системы млекопитающих имеют слоистую организацию, часто встречающуюся в центральной нервной системе. Первые три уровня размещаются в сетчатке, остальные в мозгу — в наружных коленчатых телах и далее в коре мозга.

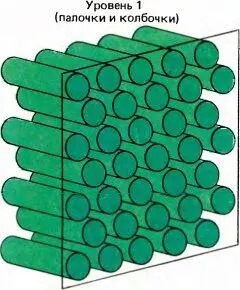

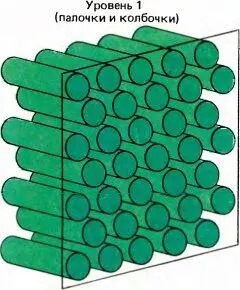

Рис. 15. Любой уровень в схемах на рис. 13 и 14 состоит из двумерного слоя клеток. Клетки любого уровня могут быть так плотно упакованы, что им приходится размещаться в несколько слоев; тем не менее они все принадлежат к одному уровню.

Каждую колонку приведенной схемы можно представить себе как пластину из клеток в поперечном разрезе. Если, например, вы будете смотреть налево от слоя, расположенного на странице справа, то увидите все клетки предыдущего слоя. Каждая клеточная колонка на рисунке представляет собой двумерный массив клеток, подобно тому как это показано для палочек и колбочек на рис. 15.

Начиная здесь рассуждать об отдельных уровнях, мы сразу же должны вспомнить о нашем сравнении с генеалогией. В сетчатке, как мы увидим в главе 3, минимальное число уровней от рецепторов до выхода составляет, несомненно, три, но из-за наличия двух других типов клеток некоторая часть информации проходит непрямыми путями с четырьмя или пятью уровнями от входа до выхода. Для удобства на схеме эти окольные пути, несмотря на их важность, не показаны; кроме того, упрощены также связи между нейронами. Когда я говорю о ганглиозных клетках сетчатки как об «уровне 3 или 4», это не значит, что я забыл, сколько их есть.

Для того чтобы понять характер передачи сигналов в подобного рода сети, мы можем для начала рассмотреть поведение одиночной ганглиозной клетки сетчатки. Из анатомии мы знаем, что такая клетка имеет входы от многих биполярных клеток — возможно от 12, 100 или 1000, каждая из которых тоже в свою очередь получает сигналы от сходного числа рецепторов. Как общее правило, все клетки, посылающие сигналы к какой-то одной клетке данного уровня (как, например, биполярные клетки, «питающие» одну ганглиозную клетку), тесно группируются вместе. В сетчатке нейроны, соединенные с какой-либо одной клеткой следующего уровня, обычно лежат в зоне диаметром от 1 до 2 миллиметров, и уж во всяком случае не разбросаны по всей сетчатке. Иными словами, внутри сетчатки нет соединений длиннее примерно 1–2 миллиметров.

Если бы мы располагали подробным описанием всех связей в такой структуре и достаточными познаниями в клеточной физиологии — например, знали, какие синапсы возбуждающие, а какие тормозные, то мы в принципе могли бы вывести заключение о происходящих здесь преобразованиях информации. Однако в отношении сетчатки и коры мозга имеющиеся в нашем распоряжении сведения отнюдь не удовлетворяют этому условию. Поэтому наиболее эффективный подход к решению этой задачи заключался до сих пор в микроэлектродной регистрации активности клеток и в сопоставлении их входных сигналов и выходных реакций. В зрительной системе это равносильно поискам ответа на вопрос: что происходит в клетке, будь то ганглиозная клетка сетчатки или клетка коры, когда глазу предъявляют тот или иной зрительный стимул.

При попытке активировать светом клетку уровня 3 (ганглиозную), нашим первым интуитивным поступком, вероятно, было бы осветить все питающие ее палочки и колбочки ярким светом, направленным в глаз. Именно так полагало большинство исследователей конца 40-х годов, когда физиологи еще только начинали осознавать важность синаптического торможения и никто не понимал, что тормозные синапсы столь же многочисленны, как и возбуждающие. Из-за торможения результат всякой стимуляции решающим образом зависит от того, куда в точности попадает свет, и от того, какие связи являются тормозными, а какие возбуждающими. Если мы хотим сильно активировать ганглиозную клетку, то едва ли не самое глупое, что можно сделать, это стимулировать все соединенные с ней палочки и колбочки. Стимуляция большим световым пятном или, как предельный случай, освещение всей сетчатки рассеянным светом обычно приводит к тому, что импульсация клетки не учащается и не замедляется, т.е. фактически ничего не происходит: клетка просто сохраняет импульсацию на уровне покоя порядка 5–10 импульсов в секунду. Для повышения частоты разрядов мы должны освещать некоторое частичное подмножество рецепторов, а именно те из них, которые связаны с данной клеткой (через биполярные нейроны) таким образом, что их влияние окажется возбуждающим. Освещение только одного такого рецептора едва ли может дать сколько-нибудь заметный эффект, но если бы мы осветили все рецепторы с возбуждающим эффектом, то мы были бы вправе ожидать суммирования их влияний и активации клетки — именно так фактически и происходит. Как мы увидим позже, наилучшим стимулом для большинства ганглиозных клеток сетчатки оказывается небольшое световое пятнышко строго определенного размера, вспыхивающее в строго определенном месте. Это, кроме всего прочего, говорит о том, какую важную роль в функции сетчатки играет торможение.

Читать дальше

![Дэвид Доу - Почини свой мозг. Программа восстановления нейрофункций после инсульта и других серьезных заболеваний [litres]](/books/431118/devid-dou-pochini-svoj-mozg-programma-vosstanovlen-thumb.webp)