Вот что говорит об этом знаток жизни Непала Марк Габорио: «… в горах люди чистых каст принимают воду от всех племен, даже от кусунда и рауте, которые только еще переходят к оседлому образу жизни; женщины из всех племен могут быть избраны во вторые супруги мужчинами чистых каст. Ни один из племенных обычаев, каким бы он ни казался неприемлемым для правоверных индуистов, не может служить препятствием: никому не мешает, например, то, что магары, таманги и кираты едят свинину, подобно неприкасаемым… Племена, со своей стороны, вполне усвоили иерархические различия, и, хотя внутри племени существует равенство всех его членов, в отношениях с посторонними требуется соблюдение статуса <���…>, то есть признается превосходство брахманов и других высоких каст уровня кшатриев… Это особенно ярко проявляется, когда члены племен вступают в контакт с нечистыми… или с мусульманами: они не принимают из их рук воду. А что касается неприкасаемых, то члены племен не только не принимают от них воду, но и избегают физического соприкосновения с ними и никогда не пускают их в свои дома».

С точки зрения рядового члена открытого демократического общества, система каст скорее всего будет выглядеть странным и даже отталкивающим анахронизмом. Однако М. Габорио придерживается иного мнения, подчеркивая ее структурно-организующую функцию. «Кастовая система, — пишет он, — благодаря иерархическому построению и разделению труда способствует интеграции многочисленных народностей Непала в единое общество и единую экономическую структуру и, несмотря на то, что она была отменена на бумаге в 1963 году, продолжает оставаться одним из важнейших факторов национальной интеграции». Возможно, автор во многом и прав, но для меня система каст — это поразительный пример того, насколько люди могут быть привержены причудливым и весьма обременительным заблуждениям своих бесконечно далеких предков.

«Век толп» и массовое общество

После всего того, что мы узнали о сегментарных и стратификационных обществах, уходящих своими корнями в далекое прошлое человечества, полезно будет сказать несколько слов о главных особенностях тех обществ, в которых живет человек нового времени и которые в своем развитии устремлены в будущее. Общества этого третьего типа можно назвать индустриальными, если рассматривать промышленность в качестве того основного способа производства материальных ценностей, который так или иначе определяет лицо всей их экономики. Если же поставить во главу угла всю ту сумму социально-психологических феноменов, которая охватывается понятием «человеческий фактор», то эти общества нового типа точнее всего могут быть названы массовыми обществами.

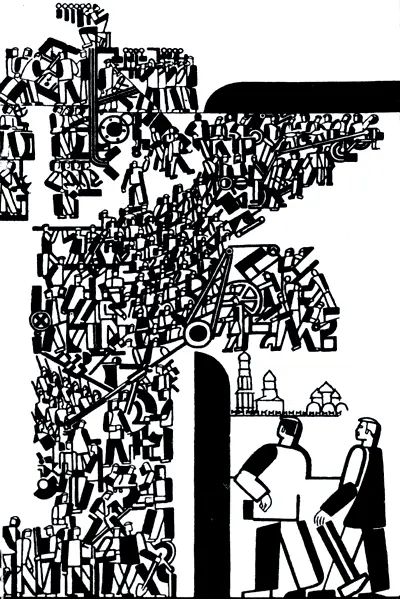

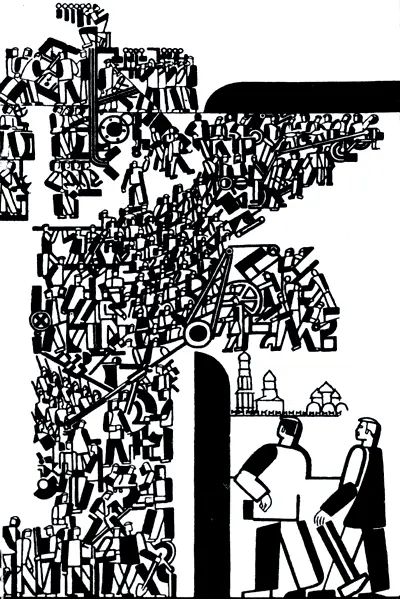

Из школьных учебников истории все мы хорошо знаем, что становление и дальнейшее развитие индустрии повлекло за собой во всем мире мощный поток переселения людей из сельской местности в городские промышленные центры. Этот процесс, ощутимо приблизивший крушение многочисленных сегментарных обществ, положил начало быстрому росту разнородных внутри себя скоплений людей, не подвластных каким-либо традиционным, устоявшимся правилам общежития. Вот как описывает эту ситуацию автор книги «Век толп», известный французский специалист по социальной психологии Серж Московичи: «Вырванные из родных мест, из своей почвы люди, собранные в нестабильные городские конгломераты, становились массой. С переходом от традиции к модернизму на рынок выбрасывается множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных связи между собой» (рис 13. 7).

Рис. 13.7. В современном индустриальном обществе люди зачастую выступают в качестве обезличенных «винтиков» огромной бездушной машины.

Вот так, в самой грубой схеме, происходило становление городских социумов, необычайно быстрый рост которых в скором времени привел почти повсеместно к захвату ими фактически всех ключевых позиций внутри общества. Понятно, что, став его экономической опорой, города превратились одновременно и в центры политической жизни, средоточия власти правителей и законодателей, своего рода диспетчерские пункты, держащие под неусыпным контролем все, что происходит в сельской периферии. Высокая концентрация населения в крупном городе делает его очагом всяческого прогресса. По словам французского социолога Э. Дюркгейма, именно здесь «…вырабатываются идеи, моды, нравы, новые потребности, которые затем распространяются на остальную часть страны». Вместе с тем в городах быстрее всего разрушаются прежние устойчивые традиции, уступая место непостоянной массовой культуре, пребывающей в непрерывном бурном коловращении. Столь мощное и неоспоримое влияние городов-мегаполисов на все стороны жизни современного общества позволяет говорить об урбанизированных обществах (от латинского слова urbanus — городской).

Читать дальше