Ну вот, похоже, адаптационист облегчённо вздохнул — «как ни крути, а природа устроена стройно и разумно!». Вынуждены его разочаровать — «победа» такой ценой никак не может быть названа разумной, и может быть уподоблена «адаптивности пустых бутылок», названной нами по реальному случаю, описанному в советские времена. Малолетний сын сильно пьющего мужчины сдавал бутылки из-под водки, выпитой его отцом, покупал на вырученные деньги хлеб, и искренне радовался, что его отец так много пьёт: «На что бы я сейчас хлеб покупал?». Подобные системы отношений никак нельзя назвать разумными — и уж подавно — «божественно совершенными», хотя поведение сына безусловно адаптивно в его локальной окружающей среде.

Учёные, выпячивая исключительную якобы роль Солнца в поддержании жизни на Земле, тем принижают роль в поддержании таковой начальства, правительства и общественных организаций.

К. Прутков-инженер. Мысль № 50 (В.Савченко)

Чтобы лучше понять глубинные причины склонности к идеализации природы, придётся совершить небольшой экскурс в философию и психологию. Нужно это вот зачем. Обсуждая поведение человека, мы неизбежно будем соприкасаться с вопросами, традиционно относимыми к вопросам морали; а поскольку многие инстинкты (в целом или частично) реализуют поведение, характеризуемое в современном мире как «аморальное», то важно чётко объясниться, и показать, что инстинктивные объяснения к пропаганде аморальности отношения не имеют. И идея «всесовершенства природы» играет здесь ключевую роль.

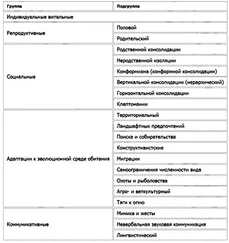

«Творца» мы поминали в предыдущем разделе отнюдь не всуе: мы полагаем, что существует генеалогическое родство между религиозностью (в широком смысле), и вышеописанной идеализацией Природы. «Основателем рода» этой влиятельной династии является инстинкт вертикальной консолидации (иерархический инстинкт), о котором у нас будет серьёзный разговор во второй части. Пока же вкратце отметим, что этот инстинкт побуждает человека (или иное социальное животное) с благоговением относиться к «вождю», искренне доверять ему, полагать его источником высшего знания [см, например, 20], и столь же искренне даровать ему всяческие блага и привилегии.

Это аморфное иерархическое чувство далеко не является религией или её аналогом в смысле осознанного мировоззрения. Это базис религиозности, да, но не более того. Осознанная религия, а тем более, креационизм как космогоническая теория — это безусловно культурный феномен, пусть и, как и большинство культурных феноменов, мощно вдохновляемый и направляемый инстинктивным подсознанием. Вследствие этой своей «культурности», осознанная религиозность определённо дистанцирована от своих подсознательных корней, и может поэтому «жить своей жизнью», порождая самые причудливые вариации на иерархические темы. На рассудочном уровне, человек может верить в любого бога, может быть искренним атеистом, может придерживаться какого-то экзотического или антирелигиозного мистического культа, но при этом — в полном соответствии с логикой иерархического инстинкта — явно или неявно наделять окружающий мир, и особенно — мир живых существ, сакральностью, которая, по определению, может исходить лишь от сакрального (священного) существа. Как именно это существо называется — значения не имеет: очень часто никак. И даже, в принципе признавая и эволюцию, и естественный отбор, и соглашаясь, что они являются результатом работы объективных и материалистических законов природы, многие люди в глубине души наделяют её (эволюцию!) вполне сакральными свойствами всесовершенства, всемогущества, всеведения, и т. п. Поэтому это иррациональное «предчувствие» чего-то «высшего» нельзя уподоблять вере в существование конкретного бога, дьявола, демона, духа, вселенского зла, или вселенского добра, и им подобных, так или иначе оформленных сознанием сущностей. Эта сакральность гораздо фундаментальнее и «подсознательнее»; она гораздо древнее, чем, видимо, представляло себе большинство мыслителей, писавших об истоках религиозности.

Философские термины

КРЕАЦИОНИЗМ — (от «Creation» — «Сотворение») мировоззрение, полагающее материальный мир порождением воли высшего сознательного существа, «Творца», существующего в мире, «более высоком», чем материальный, и потому могущего не подчиняться его законам. Креационизм является ответвлением более широкого философского течения, известного как ИДЕАЛИЗМ — мировоззрения — а лучше сказать — мироощущения, полагающего нематериальные субстанции — дух, идею, волю, закон, любовь, зло, добро и проч., первичными сущностями мира, а материю — их порождением. Причём, в, по сути, прямом смысле — широко распространённый тезис о способности идеи (особенно — высказанной в слове), к материализации, хотя и рационализируется обычно как метафора, базируется на глубинной вере в материализацию буквальную. «Накаркал», «сглазил», «виноват гонец, принесший плохую весть», «мир таков, каким мы его воспринимаем» — всё это есть глубинная подсознательная вера в прямую материализацию идей. Идеализму оппонирует МАТЕРИАЛИЗМ — мировоззрение, полагающее первичной, наоборот, материю, а дух, волю и т. д. — порождением материи (мозга как органа). Как мироощущения, идеализм или материализм вовсе не нуждаются в философской (как и любой другой) грамотности своих приверженцев. Во многом, они, образно говоря, «дар Божий»: природная (и/или воспитанная в раннем детстве) склонность, в чём-то похожая на другие природные склонности ребёнка — к гуманитарным или техническим дисциплинам, музыке, шахматам, спорту и т. п. Ниже мы обрисуем возможные истоки появления идеализма — как мироощущения, достаточно органично вписывающегося в вертикально-консолидированную социальную структуру, и видимо, порождённого ею.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу