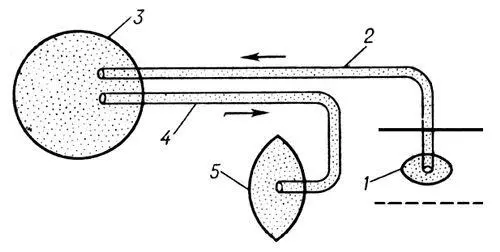

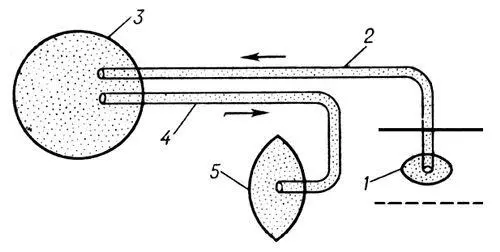

Рис. 1. Механизм рефлекторного (отражённого) действия (по Декарту): 1 – чувствительный орган кожного покрова; 2 – чувствительный нервный «канал» (нерв); 3 – мозг; 4 – двигательный нервный «канал»; 5 – мышца;– направление движения «животных духов» (газообразной или жидкой материальной субстанции) в нервных «каналах» («трубочках»).

В качестве примера подобных действий Декарт приводил мигание при внезапном появлении предмета перед глазами и отдёргивание конечности при внезапном болевом раздражении. Для обозначения влияний, проводимых по периферическим нервам, Декарт заимствовал у древних медиков термин «животные духи». Несмотря на спиритуалистическую оболочку этого термина, Декарт придавал ему реальное и для своего времени вполне научное значение, основанное на идеях механики, кинематики, гидравлики.

В 18 в. исследованиями физиологов и анатомов (А. Галлер, И. Прохаска и др.) учение Декарта было освобождено от метафизической терминологии, механицизма и распространено на деятельность внутренних органов (обнаружен ряд специальных Р. для различных внутренних органов). Важнейший вклад в учение о Р. и рефлекторном аппарате сделали Ч. Белл и Ф. Мажанди. Они показали, что все чувствительные (афферентные) волокна входят в спинной мозг в составе задних корешков, а эфферентные, в частности двигательные, покидают спинной мозг в составе передних корешков. Это открытие позволило английскому врачу и физиологу М. Холлу обосновать чёткое представление о рефлекторной дуге и широко использовать учение о Р. и рефлекторной дуге в клинике.

Ко 2-й половине 19 в. накапливаются сведения об общих элементах в механизмах как рефлекторных – автоматических, непроизвольных, так и произвольных движений, относимых всецело к проявлениям психической деятельности головного мозга и противопоставлявшихся рефлекторным. И. М. Сеченов в труде «Рефлексы головного мозга» (1863) утверждал, что «все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». Он обосновал представление об универсальном значении рефлекторного принципа в деятельности спинного и головного мозга как для непроизвольных, автоматических, так и произвольных движений, связанных с участием сознания и психической деятельности мозга. Эта концепция Сеченова послужила идейной почвой, содействовавшей открытию И. П. Павловым условных Р. Важнейшее место в учении о Р. принадлежит открытию Сеченовым центрального торможения. Трудами Ч. Шеррингтона, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, И. С. Бериташвили обосновано представление о координации и интеграции рефлекторных реакций отдельных дуг в функциональной деятельности органов на основе взаимодействия возбуждения и торможения в рефлекторных центрах.

В выяснении механизмов рефлекторной деятельности важное значение принадлежит учению о клеточной организации нервной системы. Испанский гистолог С. Рамон-и-Кахаль обосновал представление о нейроне как структурной и функциональной единице нервной системы. На основе этого представления возникло учение о нейронной организации рефлекторных дуг и обосновано понятие о синапсе – аппарате межнейронной связи и о синаптической, т. е. межнейронной, передаче возбудительных и тормозных влияний в рефлекторных дугах (Шеррингтон 1906).

Классификация рефлексов.В связи с многообразием Р. существуют различные их классификации. В зависимости от анатомического расположения центральной части рефлекторных дуг – их нервных центров, различают Р.: спинальные, в осуществлении которых участвуют нейроны, расположенные в спинном мозге: бульбарные, осуществляемые при участии нейронов продолговатого мозга; мезэнцефальные – с участием нейронов среднего мозга; кортикальные – с участием нейронов коры больших полушарий головного мозга. По расположению рефлексогенных зон, или рецептивных полей, различают экстероцептивные (см. Экстероцепция), проприоцептивные (см. Проприорецепторы) и интероцептивные (см. Интерорецепция) Р. В зависимости от типа и функциональной роли эффекторов выделяют соматические, или двигательные, Р. (скелетных мышц), например флексорные, экстензорные, локомоторные, статокинетические и др.; вегетативные Р. внутренних органов – пищеварительные, сердечно-сосудистые, выделительные, секреторные и др. По степени сложности нейронной организации рефлекторных дуг различают моносинаптические Р., дуги которых состоят из афферентного и эфферентного нейронов (например, коленный Р.), и полисинаптические Р., дуги которых содержат также 1 или несколько промежуточных нейронов и имеют 2 или несколько синаптических переключений (например, флексорный Р.). По характеру влияний на деятельность эффектора Р. могут быть возбудительными – вызывающими и усиливающими (облегчающими) его деятельность, или тормозными – ослабляющими и подавляющими ее (например, рефлекторное учащение сердечного ритма симпатическим нервом и урежение его или остановка сердца – блуждающим). По биологическому значению для организма в целом выделяют оборонительные, половые, ориентировочные Р. и др.

Читать дальше

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)