Древнеегипетское изображение скарабея.

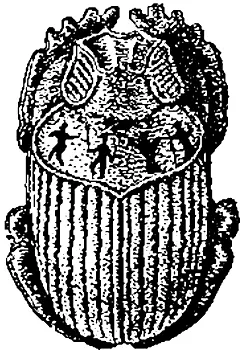

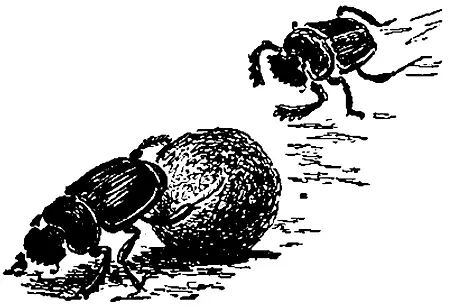

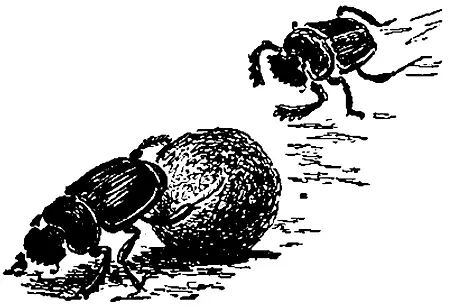

Скарабеи совсем не редкость у нас на юге (мне приходилось наблюдать их в степной части Крыма), где в степи тут и там замечаешь крупного в 3–4 см чёрного жука (а то и двух), старательно катящего шар из помёта. Откатив его на некоторое расстояние (иной раз на 15–20 метров) от «места заготовки», жук выкапывает норку, в которую вталкивает шар и там его съедает. Насытившись, летит за другим.

Для размножения скарабей приготовляет из овечьего помёта уже не шар, а тупую округлую грушу, в которую откладывает яичко. Вылупившаяся из него личинка питается внутренним слоем навозной груши, не нарушая её поверхности. Затем следует, как обычно, у всех жуков, стадия окукливания и превращения во взрослое насекомое. Однако окончательно жук освобождается из кокона после того, как последний размокнет от дождя или случайного увлажнения.

Скарабеи.

Катают шарики и некоторые мелкие навозники (так называемые сизифы и пилюльщики ). Остальные навозники, в том числе и всем известный обычный навозник (чёрный сверху и фиолетовый снизу), а также копр (с рогом на голове) шаров не катают, а выкапывают непосредственно под кучкой помёта узкую и глубокую норку, куда и затаскивают помёт, утрамбовывая его в виде плотной колбаски.

23. Тли, листоблошки и некоторые другие мелкие насекомые встречаются на высоте до 2 тысяч метров над уровнем моря.

Паучки на летательных паутинках встречались на высоте 4 тысяч метров.

В стратосфере на высоте 22 тысяч метров были обнаружены микроскопические растительные организмы — бактерии и плесневые грибки.

В морской воде присутствие животных организмов обнаружено на глубине 10 тысяч метров.

В почву глубже всех проникают дождевые черви — до 8 метров. Норы некоторых сурков идут на глубину 5–6 метров от поверхности почвы.

24. Угорь .

Эта рыба для размножения направляется из рек Европы в западную часть Атлантического океана — район Бермудских островов (Саргассово море). Угрю приходится совершать при этом путь до 6 тысяч километров — самый длинный из известных путей, проходимых рыбами к району нереста.

Икра вымётывается на глубине до 500 метров, после чего взрослые угри, по-видимому, погибают. Появившиеся из икринок личинки поднимаются на поверхность океана и, увлекаемые морским течением Гольфстрим, в течение трёх лет пассивно переносятся к берегам Европы. К этому времени мальки превращаются в молодых угрей, которые входят в реки, покинутые в своё время их родителями. Через несколько лет молодые угри становятся взрослыми и уходят для размножения в далёкое Саргассово море.

Интересно отметить, что личинка угря совсем не похожа на взрослую рыбу. Поэтому до конца XIX столетия, когда были выяснены подробности жизни и размножения европейского угря, его личинку считали за особый вид рыбы, и даже выделяли в отдельный род — лептоцефал.

25. Налим .

Он нерестится в январе — феврале, когда реки покрыты льдом. «В мороз и холод налим молод» гласит меткая народная поговорка.

26. Белуга и калуга из семейства осетровых рыб.

Наиболее крупные выловленные экземпляры белуги достигали 5 метров длины при весе свыше 1 тонны, а калуги даже до 6 метров длины при том же весе. Обычно в промысловых уловах длина обеих рыб колеблется от 1 1/ 2до 2 метров. Белуга встречается у нас в бассейнах Каспийского, Азовского и Чёрного морей, а калуга в бассейне р. Амура. Крупных размеров достигает иногда сом — до 5 метров в длину, при весе в 300 килограммов. Обычно в уловах попадаются сомы от полуметра до метра.

Белуга.

27. Одомашненной рыбой можно считать карпа , разводимого в естественных или искусственных прудах. Карп был получен путём одомашнивания дикого сазана .

К настоящему времени выведены следующие породы карпа: чешуйчатый, зеркальный (с крупными чешуями), голый (почти без чешуй). Карп отличается от сазана не только высоким качеством мяса и скороспелостью, но и поведением: карпы менее пугливы и осторожны. В рыбоводных хозяйствах карпов подкармливают из специальных кормушек, установленных на дне пруда. Если одновременно с кормлением звенят колокольчики, то через некоторое время карпы подплывают к месту кормёжки на звук (вырабатывается условный рефлекс).

Читать дальше

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/431276/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i-thumb.webp)