Заканчивая очерк об этом чудесном уголке Подмосковья, ещё раз хочется сказать, что, имея свойственную всем юным и не юным натуралистам страсть к далёким путешествиям, мы часто забываем, что совсем недалеко от нас есть места, заслуживающие не меньшего внимания, чем величественные горы Кавказа, леса Уссурийского края, знойные степи Казахстана, тропики Азии и Африки.

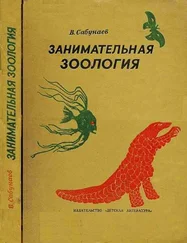

Южная часть советского Дальнего Востока, Приморье и Приамурье, по богатству и разнообразию природы — одно из самых замечательных мест нашей Родины.

Всё здесь особенное и неповторимое: и ландшафт, и климат, и растительность, и животный мир.

Горные хребты, поросшие лесами, пересекаются обширными равнинами. С оголённых вершин гор (гольцов) видно, как далеко во все стороны простираются по сопкам кедровые, лиственничные и широколиственные леса, а ещё дальше, на горизонте, сверкает синяя полоса моря.

Продолжительное, тёплое и влажное лето, вызывающее бурный рост трав, кустарников и деревьев, сменяется суровой, сухой, солнечной и малоснежной зимой.

Натуралиста и любителя природы на Дальнем Востоке поражает прежде всего удивительное сочетание южных растений и животных с таёжными, северными.

В Приморье встречаются места, где маньчжурский орех уживается рядом с кедром и пихтой, а лоза дикого винограда обвивается вокруг ели. Знакомые нам осины и липы перемежаются с пробковым деревом и даурской лиственницей. Последняя — самое распространённое дерево Дальнего Востока — отличается исключительной прочностью. Встречаются заросли маньчжурской яблони, абрикоса, уссурийской вишни.

Деревья и кустарники перевиты амурским виноградом, сладкой, душистой актинидией, пахучим лимонником и прочими вьющимися растениями.

Вся растительность Дальнего Востока приспособлена к резким сменам суровой зимы и жаркого лета. Эта особенность с большой проницательностью была использована И. В. Мичуриным в его работах по выведению новых пород плодово-ягодных культур, в которых высокая урожайность, морозоустойчивость и жизнестойкость дикого уссурийского растения сочетаются с ценными качествами нежных культурных плодовых растений южных стран.

Только здесь, на Дальнем Востоке, в области Сихотэ-Алиня отмечен знаменательный в зоогеографии факт совместного обитания и тигра и таёжных животных: соболя, северного оленя . Типичная кошка северных лесов, рысь , живёт в Уссурийском крае наряду с кровожадным хищником тропиков — леопардом и самым крупным видом дикой кошки — дальневосточным лесным котом .

Кроме бурого медведя, здесь встречается глянцевито-чёрный, с белым пятном на груди чёрный , или гималайский медведь — обитатель горных лесов Южной Азии.

В Уссурийском крае численность его выше, чем бурого. Он больше, чем бурый медведь, приспособлен к лазанью по деревьям, где охотно кормится черёмухой, желудями, маньчжурским орехом, дикими плодами.

В отличие от бурого медведя, залегающего в берлогу на земле, чёрный устраивает свою берлогу в дуплах деревьев, куда иногда забираются несколько зверей. Входное отверстие в дупло помещается иногда довольно высоко в 10–20 метрах от поверхности земли.

Бурый и гималайский медведи.

Наряду с нашим обычным волком в глухих горных районах рыщут небольшими стаями красные волки , отличающиеся несколько меньшими размерами тела, рыжим мехом и пушистым, как у лисицы, хвостом [5] Строение черепа красного волка отлично и от лисы и от обыкновенного волка.

. Красный волк — коренной житель гор Центральной и Южной Азии. Образ жизни этого своеобразного животного почти совсем не изучен.

Грациозный, свойственный только Дальнему Востоку пятнистый олень обитает здесь наряду с великаном северных лесов — лосем .

Пятнистый олень имеет важное промысловое значение из-за пантов — молодых, неокостеневших рогов, из которых добывается пантокрин, ценное лекарственное вещество. Оно резко повышает жизнедеятельность организма и издавна употребляется в китайской и тибетской медицине, а в последнее время применяется и в советской медицине. Ещё в дореволюционное время на Дальнем Востоке существовало несколько частновладельческих хозяйств, где содержались пятнистые олени. В послеоктябрьский период там же были организованы крупные оленеводческие совхозы. Кроме того, за последние 15–20 лет пятнистые олени были завезены в различные места Европейской части РСФСР и акклиматизированы в Окском, Ильменском, Хопёрском, Мордовском, Башкирском и Тебердинском заповедниках, а также в Лосиноостровской базе бывшего пушно-мехового института под Москвой.

Читать дальше

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/431276/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i-thumb.webp)