В последнее время эпигенетика привлекает также сельское хозяйство. Подобно тому как современная медицина хочет использовать эпигенетические открытия для создания нового поколения лекарственных препаратов, селекционеры и создатели средств защиты растений пытаются целенаправленно влиять на второй код зерновых, риса или других культур. Например, через РНК-интерференцию они стремятся отключить определенные гены, чтобы ускорить рост, повысить урожайность или стойкость растений. С той же целью они пытаются отключать или активировать отдельные гены путем прикрепления метильных групп и манипуляций гистонами.

Если попытки окажутся удачными, селекционеры могут рассчитывать даже на то, что эти изменения будут наследоваться, поскольку эпигенетики смогли убедительно доказать: растения, так же как одноклеточные, по меньшей мере частично передают клеточную память потомству. По отношению к человеку это пока еще спорно, но в способностях представителей флоры никто из ученых уже давно не сомневается.

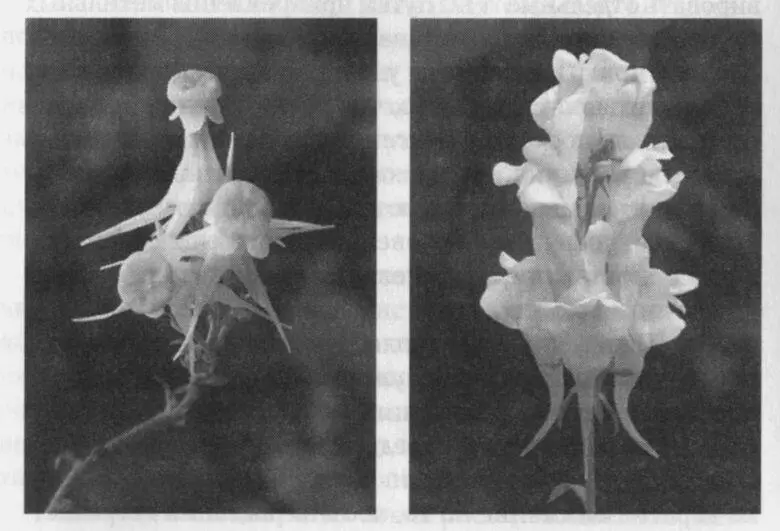

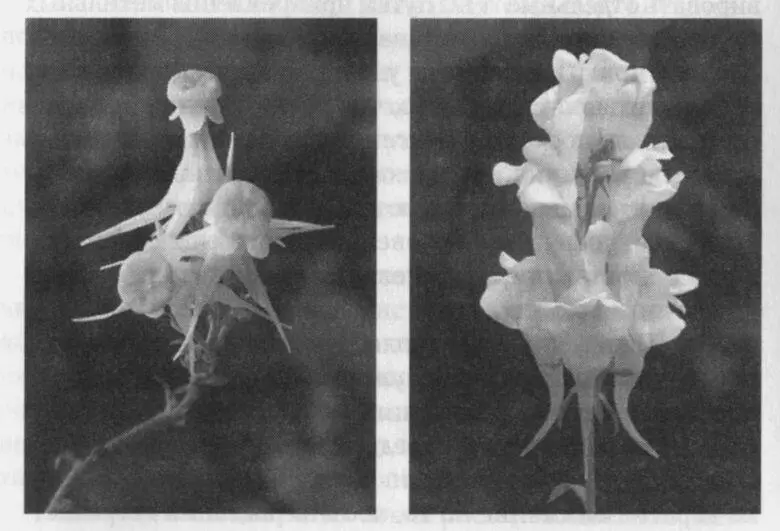

Так, Пилар Кубас и ее коллеги из Центра Джона Иннеса (Норвич, Великобритания) уже в 1999 году доказали, что льнянка обыкновенная эпигенетически контролирует форму своих цветков и передает эту информацию по наследству. Великий систематик Карл Линней еще в XVIII веке обратил внимание на то, что это растение встречается в двух формах с совершенно разными цветками. Пилар Кубас и ее коллегам удалось наконец доказать, что за этим стоит эпимутация: у одной из форм льнянки несколько метильных групп блокируют один конкретный ген, у другой формы этот ген активирован.

В большинстве случаев представители разновидности с подавленной информацией передают следующему поколению соответствующее метилирование ДНК. И уже в процессе формирования пыльцы и пестика метильные группы прикрепляются на том же самом участке ДНК, что и в клетках родительского поколения. Ген не активируется, и цветки формируются характерной формы, которая была свойственна предкам. Однако иногда в процессе размножения метилирование исчезает. В этом случае у льнянки с эпимутацией неожиданно появляются потомки с обычной для этого вида формой цветка.

Наследственная эпимутация. Так как у некоторых представителей льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris) один ген отключен прикрепленными метильными группами, цветки теряют форму, характерную для губоцветных. Эта эпигенетическая мутация передается по наследству. Слева — цветок с эпимутацией, справа — обычный цветок.

Но почему растения так легко наследуют клеточную память? Как считает Гунтер Ройтер из Галле, для них эта способность намного важнее, чем для подвижных организмов, таких, как животные и человек. Новые семена обычно прорастают недалеко от родительского растения. «Условия окружающей среды там, как правило, идентичные. В этом случае вполне оправданно, если потомки будут располагать теми же эпигенетическими механизмами приспособления, что родители», — поясняет ученый.

То, что однозначно идет на пользу растениям, в принципе должно помочь и людям. Но представителям флоры, одноклеточным и грибам приходится намного легче, чем животным и людям, поскольку развитие половых клеток (гамет) и соматических клеток у них не разделено. Половые клетки растений, которые при оплодотворении сливаются, давая начало новой жизни, образуются из обычных тканевых клеток, а следовательно, получают их эпигенетическую информацию.

Напротив, у животных яйцеклетки и сперматозоиды образуются совершенно независимо от остальных тканей организма. Уже на ранней стадии биологического развития несколько клеток эмбриона обособляются и становятся предшественниками яйцеклеток и сперматозоидов. Начиная с этого времени они в значительной степени отгорожены от воздействия окружающей среды, а потому, как принято считать, не получают никакой информации об эпигенетических приспособлениях в организме.

Как утверждает теория, разделение путей формирования соматических и половых клеток возникло в ходе эволюции именно для того, чтобы приобретенные свойства, которые могут навредить потомству, ни в коем случае не наследовались. Этот феномен называется барьером Вейсмана, то есть носит имя немецкого биолога Августа Вейсмана [12] Фридрих Леопольд Август Вейсман (1834–1914) — немецкий биолог и теоретик эволюционного учения. (Прим. ред.).

, который высказал эту идею еще в 1883 году. Почти 120 лет спустя — и не только благодаря работе о голодной зиме в Нидерландах — выяснилось, что этот барьер непроницаем не во все периоды жизни. В том, что эпигенетическое наследование возможно и осмысленно, биологов убеждают прежде всего опыты на животных.

Читать дальше