Это объясняет, почему животные, выросшие без материнской заботы, больше подвержены стрессу, чем те, которых вылизывали часто. Для них кажутся стрессовыми события, которые не выводят из равновесия других крыс. Их характер меняется, они становятся пугливыми, агрессивными, а иногда и менее обучаемыми, поскольку от постоянных атак кортизола на мозг страдают попутно и центры обучения.

С точки зрения биологической эволюции такая реакция даже создает преимущества: если крысы-матери не могут хорошо заботиться о своем потомстве, как правило, это свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях жизни, которые их отвлекают. А у детенышей развивается особо чувствительная система реагирования на стресс, которая, подобно некоему защитному экрану, готовит их к неблагоприятным внешним условиям. Они становятся более жестокими и недоверчивыми, чем другие; это сопровождается также асоциальным поведением, которое негативно сказывается и на нас, людях.

Еще один, гораздо более яркий пример биологически положительного влияния большого количества стрессового гормона на растущий организм нашли Юнис Чинь и ее коллеги из Трентского университета (Питерборо, Канада). Они впрыскивали в яйца скворцов кортизолоподобное вещество, таким образом создавая у эмбрионов впечатление, что их высиживают в жестоком, полном опасностей мире.

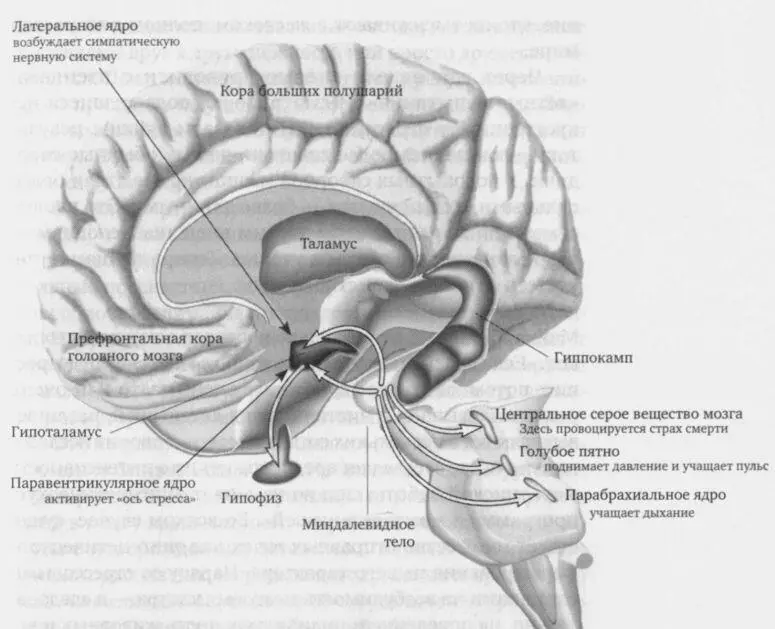

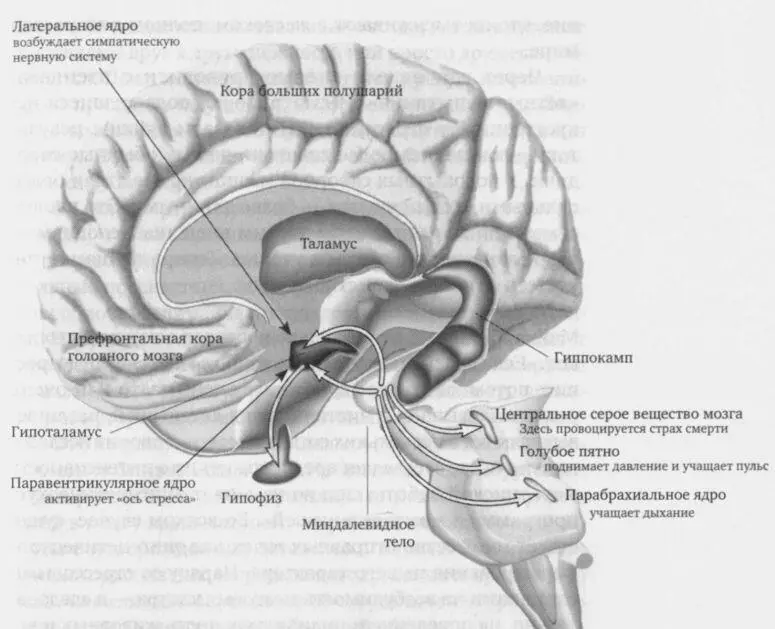

Центры памяти, страха и стресса. Человеческий мозг в поперечном сечении. В каждом полушарии есть гиппокамп, который анализирует информацию кратковременной памяти и обеспечивает промежуточное запоминание перед передачей ее в долговременную память. Миндалевидное тело оценивает впечатления и провоцирует эмоции и страх. Гипоталамус активирует стрессовую реакцию организма («ось стресса»), побуждая гипофиз вырабатывать медиаторы, которые, в частности, повышают уровень кортизола.

Через три недели ученые проводили с птенцами «летные испытания». И смотрите-ка, подвергшиеся искусственному стрессу птицы показали лучшие результаты — оказались более ловкими, чем их обычные сородичи. У подопытных скворцов мышцы крыла стали более сильными, а сами крылья — более длинными. Это вполне осмысленная адаптация к плохим внешним условиям — такое заключение сделали ученые. Теперь птицам легче улететь из неблагоприятной среды.

Майкл Мини уверен: не только кортизол влияет на второй код. «Если сравнить активность генов в гиппокампе выросших потомков тех крыс, которые очень часто или очень редко вылизывали и чистили своих детенышей, различия выявляются в нескольких сотнях генов, — говорит исследователь. — Это заставляет предположить, что интенсивность материнской заботы сильно изменяет эпигенетическую программу в мозгу детенышей». Во всяком случае, существует множество отправных точек для эпигенетического формирования нашего характера. Наряду со стрессовыми гормонами на возбудимость мозговых клеток — а следовательно, на поведение и индивидуальность животных и человека — влияет множество других сигнальных веществ.

Например, окситоцин и вазопрессин. Как показали новейшие исследования, эти гормоны в значительной мере определяют, насколько социально поведение млекопитающих. Как утверждает Элисон Фрайз, психолог из Висконсинского университета (Мэдисон, США), оба вещества «связаны с возникновением социальных связей и родительской заботы, а также с регуляцией стресса, общением и эмоциональной привязанностью».

Окситоцин и вазопрессин называют также «гормонами ласки», поскольку у млекопитающих они вырабатываются в большом количестве именно тогда, когда животные проявляют друг к другу нежность или просто дружески общаются. Психологи предполагают, что в результате возникают приятные ощущения, которые приводят к устойчивым изменениям второго кода соответствующих мозговых клеток. А это укрепляет не только способность к общению, но и саму личность.

Во всяком случае, эксперименты на животных уже доказали, что повышенная активность «гормонов ласки» в процессе формирования привязанности имеет положительные последствия, поскольку в этом случае возрастает способность выстраивать и поддерживать социальные связи. Например, раньше считалось, что вазопрессин влияет прежде всего на социальное поведение самцов. Теперь же доказано, что он регулирует также интенсивность проявления материнской заботы о детенышах.

Читать дальше