Сосняки на песках обычно образуют светлые редкостойные леса. Хорошая освещенность в сосновых лесах стимулирует отток углеводов к корням деревьев, и интенсивность микоризообразования в данном случае находится в прямой зависимости от концентрации в почве азота, фосфора и калия, их связанности почвенным поглощающим комплексом (доступности для растений) и обеспеченности почв кислородом. Известно, что в ряде почв, особенно при недостатке и избытке влаги, фосфор и калий, непосредственно участвующие в превращении энергии и входящие в состав основных продуктов жизнедеятельности деревьев, прочно связываются почвенным поглощающим комплексом и тем самым исключаются из биологического круговорота. Известно также, что периоду всасывания питательных веществ микоризными корнями предшествует процесс обмена веществ, зависящий в первую очередь от температуры и обеспеченности почв кислородом. Поглощенные корнями деревьев доступные соединения элементов питания поступают в гифы грибов. Фосфор переходит в мицелии в связанное состояние и впоследствии транспортируется в ткани дерева. После отмирания микоризных корней фосфор возвращается в почву. Наибольшее варьирование подвижного фосфора (Р 2O 5) наблюдается в самых верхних горизонтах почвы — зоне максимальной концентрации тонких корней. Другие доступные для растений элементы минерального питания (в частности, обменные основания), как и фосфор, обнаруживают четкую аналогию с распределением по вертикальному профилю почв гифов микоризообразующих грибов. Например, на сухих почвах под лишайниковым бором гифы достигают глубины 25 см, а в сосняках брусничных, занимающих обычно склоны песчаных холмов (транзитные формы рельефа), а именно верхние их части, где резко выражена скорость транзита минеральных и органических веществ с водой, гифы проникают на глубину 160 см и успевают перехватить большую часть этих элементов для своих партнеров-деревьев. Наименьшая обеспеченность растений доступными соединениями фосфора отмечена на песчаных почвах повышенных (лишайниковые боры) и пониженных (сфагновые сосняки) форм рельефа. Однако скорость транспорта питательных веществ из мицелия грибов в ткани растений на бедных почвах гораздо выше, чем на богатых.

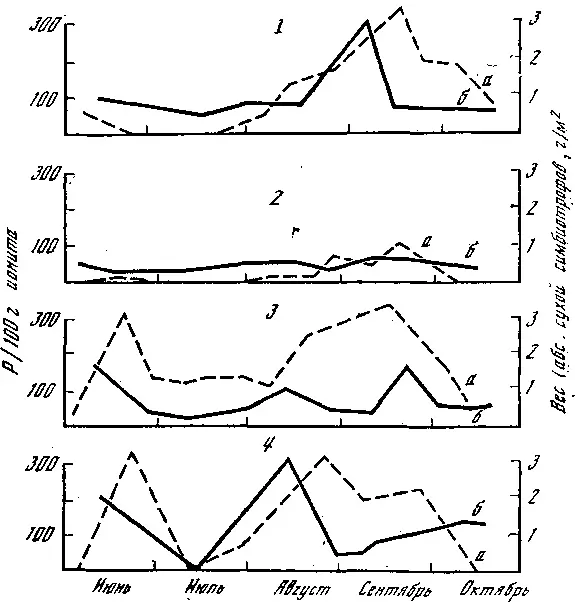

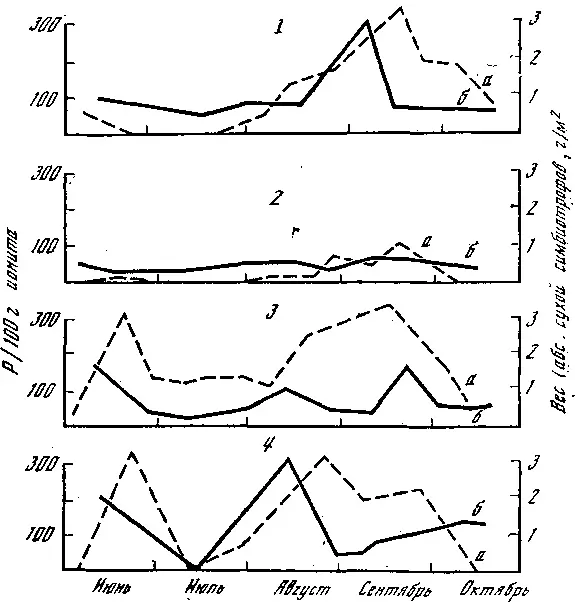

Рис. 6. Динамика фосфора в горизонте А 1дерново-подзолистых почв в массы карпофоров симбиотрофов вблизи эдификатора

1 — ель; 2 — дуб; 3 — береза; 4 — окно; а — фосфор; б — симбиотрофы

Немаловажным фактором для микоризообразования является и обеспеченность почв кислородом, но грибы приспособились к его недостатку путем образования водонепроницаемой пленки на гифах мицелия в условиях почвенного переувлажнения и дефицита влагообеспеченности местообитаний.

Время появления и количество плодовых тел грибов-микоризообразователей, к которым относятся большинство съедобных и ядовитых (березовики, осиновики, грузди, сыроежки, маслята, белые, лисички, мухоморы), в сильной степени зависят от содержания фосфора в лесной подстилке и верхних почвенных горизонтах, а также от его динамики. Максимальные их количества совпадают во времени и в пространстве, о чем свидетельствуют данные, представленные на рис. 6. Работы проводили в смешанном лесу, где отдельные участки находились под влиянием различных пород (эдификаторов), а были такие, где породы древесные выпали из древостоя и образовались окна в древесном пологе. В таких окнах, которые можно считать аналогом лесных опушек, наблюдается два пика максимума, соответствующих раннелетнему и осеннему слоям грибов. Дуб в условиях Подмосковья — маломикотрофная порода, т. е. с ним связано небольшое количество симбиотрофов, и соответственно этому содержание фосфора (Р) под ним имеет вид выровненной кривой.

Способность образовывать микоризу на своих корнях выражена у различных деревьев неодинаково, с одними связаны десятки видов, с другими — единицы. Некоторые виды грибов верны своим партнерам и сопровождают деревья на всем протяжении их географического распространения, что и закреплено в названии грибов (осиновик, березовик, лиственничный масленок, сосновый рыжик); другие не так верны, древесной породе. Совсем нет симбиотрофов у ив, черемухи, рябины, липы, клена, вяза, ясеня. С грабом связаны 2 вида, с ольхой, как и с осиной, — 4, с лиственницей — 8, с пихтой — 27. Иначе обстоит дело с древесными породами, которые в силу своих биологических и экологических особенностей могут занимать крайне различные по почвенно-грунтовым и гидротермическим условиям местообитания. К ним относятся: береза, ель, дуб, сосна. Их способность образовывать микоризу зависит в первую очередь от обеспеченности почв минеральными элементами, доступности для растений питательных веществ и гидротермического режима региона. Показательны в этом отношении березовые леса, распространенные по всей территории СССР от Крайнего Севера до Юга и с Запада до Приморского края. На Севере, где наблюдается лимит или недоступность для корней азота, фосфора, калия, береза чрезвычайно высокомикотрофна и с ней связано около 100 видов симбиотрофов. По мере улучшения почвенно-грунтовых условий ее микотрофность резко падает, достигая минимума на богатых почвах умеренного климата (30—40 видов). С дубом связано от 10 до 100 видов симбиотрофных макромицетов в зависимости от условий обитания, а с елью — 30—70.

Читать дальше

![Роберт Хофрихтер - Таинственная жизнь грибов. Удивительные чудеса скрытого от глаз мира [litres]](/books/393118/robert-hofrihter-tainstvennaya-zhizn-gribov-udivit-thumb.webp)