Против использования одиночных штрихов есть и другой аргумент, связанный с тем, как работает наш мозг. Та его часть, которая занимается распознаванием зрительных образов, устроена по иерархическому принципу. Нижние ступени этой иерархии — те, где происходит первичная обработка данных, — имеют дело с самыми простыми элементами, такими как контуры. Ступени повыше занимаются простыми комбинациями контуров, и, наконец, высшие центры обеспечивают распознавание и восприятие целостных объектов. Недостаток использования отдельных загогулин для соответствия произносимым словам, как на рис. 3 аа, заключается в том, что зрительная система завершает их обработку на слишком низких уровнях иерархии. Она не приучена интерпретировать разрозненные линии как нечто, похожее на слова (то есть на объекты). Обычно мы вообще не воспринимаем отдельные штрихи — или, по крайней мере, воспринимаем их иначе, чем видим предметы. Например, глядя на рис. 4, мы видим куб на фоне пирамиды. Вот что вы замечаете и оцениваете. Вы не видите дюжину с лишним линий таким же образом. Точно так же вы не видите множество углов и пересечений, которые образованы этими линиями. Вы не говорите: “Эй, взгляни-ка на те линии и углы — во-о-он там”. В ходе эволюции наш головной мозг учился воспринимать предметы, а не их части, потому что предметы — это то, что сохраняет свою целостность с течением времени и без чего невозможно анализировать мир. Для нашего мозга естественно выискивать предметы и стремиться интерпретировать внешние стимулы как предметы. А значит, изображение слова одним-единственным штрихом (или одним их пересечением) не принесет нашему мозгу никакой радости. Вместо того чтобы видеть предложение, написанное словами-загогулинами, мозг будет безуспешно стараться увидеть предметы в хаосе линий. И если у него это получится, он станет воспринимать некое скопление штрихов как объект. Но в таком случае объектом ему будет казаться целая фраза или даже все предложение, а это вряд ли облегчит понимание написанного. Таким образом, использовать обособленные закорючки в качестве слов — плохая мысль по той причине, что наш мозг не предрасположен видеть в отдельных линиях какой-либо смысл. Вот почему слова, которые мы произносим, чаще всего записываются при помощи изображений, примерно сопоставимых по сложности с видимыми объектами.

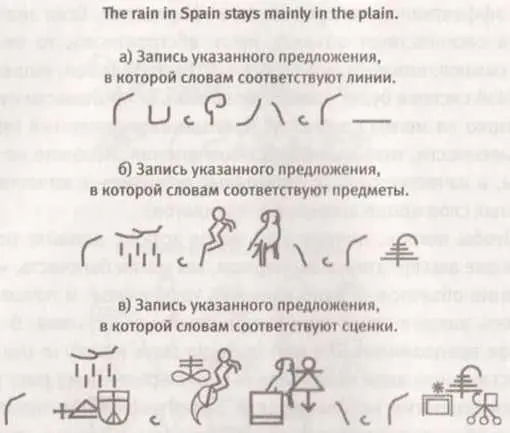

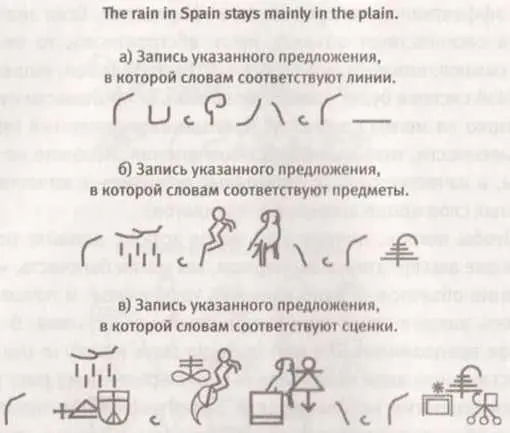

Рис. 3.

Три различных стратегии письма, использованные для того, чтобы записать известную скороговорку о дожде и Испании. а) Можно обозначать каждое слово одной линией: получается кратко, но слова в таком тексте не похожи на предметы реального мира. б) Или, напротив, для значимых слов можно использовать символы, напоминающие предметы, а для служебных слов вроде артиклей и предлогов по-прежнему использовать линии. Такая стратегия была избрана многими культурами, поскольку она наилучшим образом эксплуатирует способность нашего зрения к распознаванию предметов, используя ее для чтения. в) Наконец, можно обозначать произносимые слова рисунками более сложными, чем объекты окружающего нас мира. Это нецелесообразно, поскольку входящие в состав таких “слов” предметы, которые идентифицирует наша зрительная система (например, значок в форме щита в слове “дождь"), сами не будут нести смысла.

А если наоборот: зрительно обозначать произносимые слова при помощи более развернутых зарисовок или сценок, то есть не одним объектом, а несколькими? На рис. 3 впоказано, как могла бы выглядеть фраза о дожде в Испании в виде “сценограммы”. Любо-дорого поглядеть, не так ли? В некоторых инструкциях по сборке мебели можно встретить иллюстрации, использующие подобную стратегию. И здесь мы сталкиваемся с проблемами прямо противоположного характера. Во-первых, каждая “сценограмма” выглядит скорее как предложение, нежели как слово. Например: “Возьмите гвоздь, который выглядит вот так, и забейте его в деревянную раму, которая выглядит вот так”. Во-вторых, использование напоминающих предметы символов в составе более сложных символов само по себе рождает трудности, поскольку оно провоцирует мозг на то, чтобы воспринимать эти простые символы как самостоятельные объекты с собственными значениями. Однако в данном случае они всего лишь строительные блоки, части написанного слова, и сами по себе совершенно ничего не значат.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)