До сих пор мы обсуждали всего два пути дальнейшей эволюции, которые позволили бы нашему зрению лучше справиться с тем, что мы больше не живем в зарослях: обзавестись парой рыбьих глаз (то есть направленных в разные стороны) либо глазными стебельками. Минимум одно из этих преобразований — стебельки — мы могли бы технически сымитировать.

А вот в случае с рыбьими глазами технологии вряд ли придут нам на помощь, так как наш мозг не приспособлен воспринимать панорамные зрительные сигналы. Однако есть и третий способ получать больше информации о мире посредством глаз. Для этого требуется лишь изменить мир... добавив помехи. При нынешнем положении дел дальнейшее заполнение окружающего мира новыми преградами ухудшило бы наши зрительные способности. Даже если бы эти помехи были организованы так, чтобы вы всегда могли видеть сквозь них, вы видели бы только сквозь один загораживающий слой и, кроме того, не смогли бы видеть находящееся за ним в формате стерео-3В и уж совсем мало видели бы и того, что находится позади второго слоя помех (почти все, что видно сквозь первый слой, вы видели бы только одним глазом и потому были бы лишены бинокулярного взгляда на второй слой). Спору нет, это дало бы нам большое преимущество перед чужаками, глаза которых направлены в стороны, но стоит ли усложнять себе жизнь только затем, чтобы какой-нибудь заскочившей к нам в гости рыбе было еще хуже, чем нам? А можно ли добавить зрительные помехи в наш мир каким-то таким образом, чтобы это действительно позволило нам видеть лучше (в данном случае это означает “больше”), чем теперь (рис. 21 в)? Существует ли способ так изменить среду своего обитания, чтобы извлечь из способности видеть сразу два слоя в любом заданном направлении максимальную выгоду? Загвоздка в том, чтобы научиться создавать информативные помехи, причем только там, где они ничего от нас не закрывают. Для загораживания помехами должны хорошо подойти плоские и непрозрачные предметы: фотография, доска объявлений, компьютерный или телевизионный экран... Если вы разместите информативные помехи перед такими предметами, эти помехи ничего от вас не скроют — пусть они лишат вас возможности видеть объемно, но ведь плоские объекты не являются объемными по определению. Вам не надо видеть плоские предметы в формате стерео-30 — это не даст вам о них дополнительной информации. И хотя, в принципе, лишний хлам снижает вашу способность видеть сквозь другие предметы, плоские экраны вроде дисплея компьютера не имеют прорех, так что за ними вы в любом случае не могли бы ничего увидеть. Найдя способ разместить информативные помехи перед листом бумаги или плоским экраном, вы смогли бы окупить свое “рентгеновское” зрение, превратившееся в бесполезный рудимент.

Рис. 23.

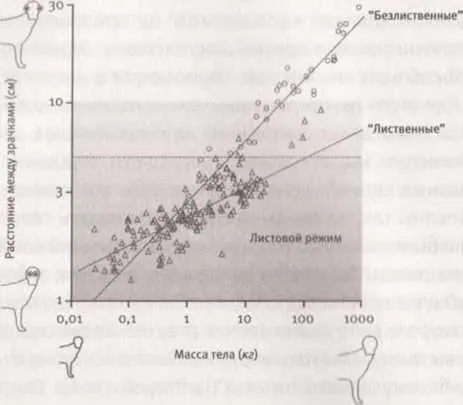

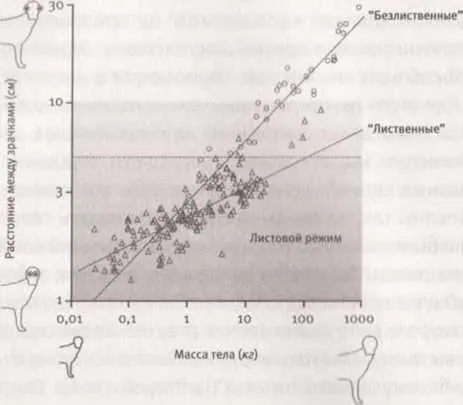

Животным из лиственных местообитаний полезнее широко расставленные глаза: они нужны им для более эффективного использования своих “рентгеновских” способностей. Однако нет никакой необходимости в том, чтобы межглазное расстояние превышало ширину самых крупных листьев. Вот почему мы исходим из предположения, что у мелких “лиственных” животных глаза расставлены шире, чем у их “безлиственных” собратьев сходного размера. Также можно ожидать, что глаза крупных “лиственных" животных посажены ближе, чем глаза крупных “безлиственных" животных, — в первом случае расстояние между глазами не будет существенно превышать размер самых крупных из свойственных данному местообитанию листьев. Пунктирной линией обозначено значение среднего размера листа листопадного дерева, взятое из “Иллюстрированной энциклопедии деревьев” Джона Уайта и Дэвида Мора. Серым выделена область, соответствующая размерам листьев, которые встречаются в природе. Серая область над пунктирной линией поднимается на рисунке до величины среднеквадратичного отклонения, показывая, в каких пределах варьируют размеры листьев крупнее средних. Вся область ниже пунктирной линии закрашена серым, поскольку в лесах встречаются, помимо крупных листьев, растительные объекты меньшего размера (молодые листья, тонкие ветви и так далее). Обратите внимание на то, что у “лиственных" животных, в отличие от “безлиственных”, данные по межглазному расстоянию сгруппированы в пределах размеров листьев, встречающихся в лесах. Это показатели, свойственные тем же 319 видам, взятым из диссертации Хизи, за исключением данных по “полулиственным” животным (на рисунке не представлены, показывают промежуточные результаты).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)